1592вЁё ВъёВДёВЎювъђВЮ┤ ВЮ╝Вќ┤вѓю ВЮ┤ьЏё ВюАВаёВЌљВёю ВЮ╝в│ИЖх░ВЌљЖ▓ї ВЌ░ВЮ┤ВЮђ ьїев░░вЦ╝ Ж▓фВЮђ ВА░Вёа ВА░ВаЋВЮђ вфЁВЌљ ВЏљЖх░ВЮё ВџћВ▓ГьЋўВўђвІц. 1593вЁё 1ВЏћ В┤ѕ вфЁЖх░ВЮў ВДђВЏљВю╝вАю ВА░ВёаВЮђ ьЈЅВќЉВё▒ВЮё ьЃѕьЎўьЋўВўђВДђвДї, Ж░ЎВЮђ вІг 27ВЮ╝ в▓йВаюЖ┤ђ ВаёьѕгВЌљВёю ьїев░░ьЋўВЌг ВаёВЪЂВЮђ ВєїЖ░ЋВЃЂьЃювАю ВаЉВќ┤вЊцВЌѕвІц. вфЁЖх░ВЮђ 1593вЁё 4ВЏћ ЖхљВёГВЮё ьєхьЋ┤ ВЮ╝в│ИЖх░ВЮё вЈёВё▒ВЌљВёю В▓аВѕўВІюьѓе вњц Ж░ЋьЎћЖхљВёГВЮё ВцЉВџћьЋю ВаёвъхВю╝вАю ьЎюВџЕьЋўвац ьЋўВўђвІц. ВА░Вёа ВА░ВаЋВЮђ Ж░ЋьЎћвЦ╝ в░ўвїђьЋўвіћ ВъЁВъЦВЮ┤ВЌѕВДђвДї, вфЁЖх░ВЮў ВДђВЏљ ВЌєВЮ┤віћ ВаёВЪЂВЮё Ж│ёВєЇ ВѕўьќЅьЋўЖИ░ Вќ┤вацВЏаЖИ░ вЋївгИВЌљ Жх░в╣ё ВаёвъхЖ│╝ Ж░ЋьЎћВЌљ Ж┤ђьЋю ВЎИЖхљ ВаёвъхВЮё в│ЉьќЅьЋўЖ▓ї вљўВЌѕвІц.

РђІВА░ВёаЖ│╝ вфЁЖ│╝ ВЮ╝в│ИВЮў Ж░ЋьЎћ ьўЉВЃЂВЮђ 1596вЁёЖ╣їВДђ Ж│ёВєЇвљўВЌѕвІц. 1596вЁё 8ВЮ╝ вфЁвѓўвЮ╝ ВѓгВІа ВаЋВѓг(ТГБСй┐) ВќЉв░ЕьўЋ(ТЦіТќ╣С║е)Ж│╝ вХђВѓг(тЅ»Сй┐) ВІгВюаЖ▓й(№Ц▓ТЃЪТЋг)ВЮ┤ Ж░ЋьЎћьўЉВЃЂВЮё ВюёьЋ┤ ВЮ╝в│ИВю╝вАю Ж▒┤вёѕЖ░ђЖ▓ї вљўВъљ, ВА░ВёаВЌљВёювіћ ЖиИвЊцВЮё ВѕўьќЅьЋа вфЕВаЂВю╝вАю ьЎЕВІа(ж╗ЃТё╝)Ж│╝ в░ЋьЎЇВъЦ(Тю┤т╝ўжЋи)ВЮ┤ вћ░вЮ╝Ж░ћвІц. ВХЕвг┤Ж│х ВЮ┤ВѕюВІаВЮў сђјвѓюВцЉВЮ╝ЖИ░сђЈВЌљвЈё вІ╣ВІюВЮў Ж░ЋьЎћьўЉВЃЂВЌљ Ж┤ђьЋю ВЃЂьЎЕВЮ┤ ВќИЖИЅвљўВќ┤ ВъѕвІц. вІцВЮїВЮђ сђјвѓюВцЉВЮ╝ЖИ░сђЈВЮў ьЋ┤вІ╣ ЖИ░вАЮВЮ┤вІц.

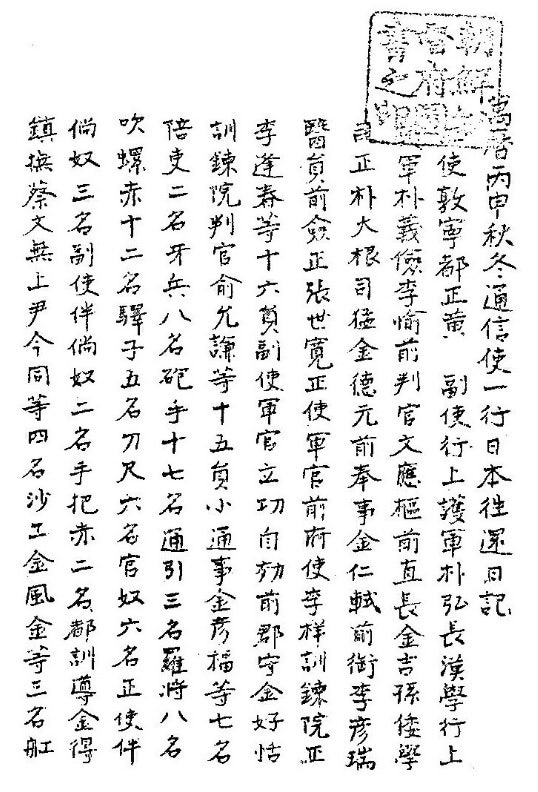

РђІсђјвѓюВцЉВЮ╝ЖИ░сђЈ, 1596вЁё 7ВЏћ 10ВЮ╝

відЖ▓ї В▓┤В░░Вѓг(ВЮ┤ВЏљВЮх)ВЮў Ваёва╣ВЌљ РђюьЎЕ В▓еВДђ(ьЎЕВІа)Ж░ђ ВЮ┤Ваю вфЁвѓўвЮ╝ ВѓгВІаВЮё ВѕўьќЅьЋўвіћ ВѓгВІаВЮ┤ вљўЖ│а ЖХїьЎЕВЮ┤ вХђВѓгЖ░ђ вљўВќ┤ Ж░ђЖ╣їВџ┤ ВІюВЮ╝ВЌљ в░ћвІцвЦ╝ Ж▒┤вёљ Ж▓ЃВЮ┤в»ђвАю (ЖиИвЊцВЮ┤) ьЃѕ в░░ 3В▓ЎВЮё ВаЋв╣ёьЋўВЌг вХђВѓ░Вю╝вАю ВаЋв░ЋВІюьѓцвЮ╝.РђЮвЮ╝Ж│а ьЋўВўђвІц.

[ВЏљвгИ] ТЎЕ СйЊт»Ътѓ│С╗цтЁД ж╗ЃтЃЅуЪЦС╗іуѕ▓тцЕСй┐УиЪжџеСИіСй┐ ТгіТ╗Ѕуѕ▓тЅ»Сй┐ У┐ЉТЌЦТИАТхиТЅђжејУѕ╣СИЅжџ╗ ТЋ┤жйітЏъТ│іС║јжЄют▒▒С║Љ.

РђІВюё сђјвѓюВцЉВЮ╝ЖИ░сђЈВЮў ЖИ░вАЮВЌљвіћ ВА░ВёаВЮў ВѓгВІаВЮ┤ ьЎЕВІаЖ│╝ ЖХїьЎЕ(ТгіТ╗Ѕ)ВЮ┤вЮ╝Ж│а ВёюВѕављўВќ┤ ВъѕвіћвЇ░, вѓўВцЉВЌљ ВЮ╝в│ИВю╝вАю ВХюв░юьЋўЖИ░ ВаёВЌљ ЖХїьЎЕВЮђ в░ЋьЎЇВъЦ(Тю┤т╝ўжЋи)Вю╝вАю ЖхљВ▓┤вљўВЌѕвІц. сђјВёаВА░ВІцвАЮсђЈВЮў ЖИ░Вѓг(сђјВёаВА░ВІцвАЮсђЈ ЖХї76, ВёаВА░29вЁё-1596вЁё 6ВЏћ22ВЮ╝ вг┤Вўц 3в▓ѕВДИ ЖИ░Вѓг; сђјВёаВА░ВІцвАЮсђЈ ЖХї76, ВёаВА░29вЁё-1596вЁё 6ВЏћ25ВЮ╝ ВІаВюа 3в▓ѕВДИ/5в▓ѕВДИ ЖИ░Вѓг вЊ▒)ВЌљ вћ░вЦ┤вЕ┤ ВА░Вёа ВА░ВаЋВЮђ ВЮ╝в│ИЖ│╝ВЮў Ж░ЋьЎћьџївІ┤ ВІюВЌљ в░юВЃЮьЋа Вѕў Въѕвіћ вДїВЮ╝ВЮў вгИВаювЦ╝ ВхюВєїьЎћьЋўЖИ░ ВюёьЋ┤ вфЁвѓўвЮ╝ ВѓгВІаВЮё вћ░вЮ╝Ж░ђвіћ Вџ░вдгвѓўвЮ╝ ВѓгВІавЊцВЌљЖ▓ї ьєхВІаВѓг(жђџС┐АСй┐)вЮ╝віћ ьўИВ╣Г вїђВІа Жи╝Вѕўв░░ВІа(УиЪжџежЎфУЄБ)Вю╝вАю В╣ГьЋўвЈёвАЮ ВА░В▓ўьЋўВўђвІц. Вюё сђјвѓюВцЉВЮ╝ЖИ░сђЈ ВЏљвгИВЌљВёю ьЎЕВІаВЮё 'УиЪжџеСИіСй┐'вАю В╣ГьЋю Ж▓ЃвЈё ЖиИвЪгьЋю ВЮ┤ВюаВЮ┤вІц.

РђІьЎЕВІаВЮў Въљвіћ ВѓгВѕЎ(ТђЮтЈћ), в│ИЖ┤ђВЮђ В░йВЏљ(ТўїтјЪ), ВЃЮвф░вЁёВЮђ 1562вЁё~1617вЁёВЮ┤вІц. ЖиИвіћ Ж░ЋьЎћьўЉВЃЂВЮё ВюёьЋ┤ ВЮ╝в│ИВЌљ вІцвЁђВўе ЖИ░Ж░ё вЈЎВЋѕ сђјВЮ╝в│ИВЎЋьЎўВЮ╝ЖИ░(ТЌЦТюгтЙЃжѓёТЌЦУеў)сђЈвЮ╝віћ ЖИ░вАЮВЮё ВЇеВёю вІ╣ВІю ВЮ╝в│ИВЌљ Ж░ћвЇў ВѓгВІавЊцВЮў ьќЅВаЂВЮё ВЃЂВёИьъѕ вѓеЖ▓╝вІц. Вюё сђјвѓюВцЉВЮ╝ЖИ░сђЈВЮў ЖИ░вАЮВЌљ вћ░вЦ┤вЕ┤ В▓┤В░░Вѓг ВЮ┤ВЏљВЮхВЮђ ьєхВаюВѓг ВЮ┤ВѕюВІаВЌљЖ▓ї ВѓгВІа ВЮ╝ьќЅВЮў ЖхљьєхВЮё ВюёьЋ┤ в░░ 3В▓ЎВЮё ВаЋв╣ёьЋўвЈёвАЮ ВџћВ▓ГьЋўВўђвіћвЇ░, сђјВЮ╝в│ИВЎЋьЎўВЮ╝ЖИ░сђЈВЌљвЈё ВЮ┤ВЎђ Ж┤ђваеВЮ┤ Въѕвіћ ЖИ░вАЮВЮ┤ ВъѕвІц. сђјВЮ╝в│ИВЎЋьЎўВЮ╝ЖИ░сђЈВЮў ЖИ░вАЮВЌљ вћ░вЦ┤вЕ┤ Ж▓йВЃЂВбїВѕўВўЂВЌљВёю в░░ 1В▓ЎВЮё в│┤вѓ┤Ж│а Ж▓йВЃЂВџ░ВѕўВўЂВЌљВёю в░░ 3В▓ЎВЮё в│┤вЃѕвіћвЇ░, ВѓгВІа ВЮ╝ьќЅВЮђ ВЮ╝в│ИВЮў в░░вЦ╝ ьЃћЖ│а Вџ░вдгвѓўвЮ╝ в░░ВЌљвіћ вг╝ьњѕвЊцВЮё ВІцВЌѕвІц. вІцВЮїВЮђ сђјВЮ╝в│ИВЎЋьЎўВЮ╝ЖИ░сђЈВЮў ьЋ┤вІ╣ ЖИ░вАЮВЮ┤вІц.

сђјВЮ╝в│ИВЎЋьЎўВЮ╝ЖИ░сђЈ, 1596вЁё 8ВЏћ 4ВЮ╝

ВЮ┤в▓ѕ ВѓгьќЅВЌљ Ж▓йВЃЂВбїВѕўВўЂВЌљВёю в░░ 1В▓Ў, Ж▓йВЃЂВџ░ВѕўВўЂВЌљВёю в░░ 3В▓ЎЖ│╝ ВЋёВџИвЪг ВЌгвЪг Ж░ђВДђ вг╝Ж▒┤ВЮё Ж░ќВХћВќ┤ в│┤вѓ┤ВЎћвІц. ьєхВІаВѓгвіћ В▓ўВЮїВЌљ Вџ░вдгвѓўвЮ╝ в░░вЦ╝ ьЃђЖ│а в░ћвІцвЦ╝ Ж▒┤вёѕвацЖ│а ьЋўВўђвіћвЇ░, ВЎюВЮИвЊцВЮ┤ ВА░ВёаВЮў в░░ ВаювЈёвіћ в░ЉВЮ┤ вёѕвг┤ вёЊВќ┤ ьЂ░ в░ћвІцВЌљвіћ ьјИвдгьЋўВДђ вф╗ьЋўЖ│а, ВЎюВёаВЮё ьЃђВЋ╝ вДїВаёВЮё в│┤ВъЦьЋа Вѕў ВъѕвІцЖ│а Жх│ВЮ┤ В▓ГьЋўВўђвІц. вЊювћћВќ┤ ВЎюВёаВЮё ьЃђЖ│а, в│хвг╝(тЇюуЅЕ)ВЮђ Вџ░вдгвѓўвЮ╝ в░░ВЌљ вѓўвѕёВќ┤ ВІцВЌѕвІц.

РђІсђјвѓюВцЉВЮ╝ЖИ░сђЈВЌљвіћ Ж░ЋьЎћьўЉВЃЂ ВѓгВІаВЌљ Ж┤ђьЋю вѓ┤ВџЕВЮ┤ вЉљ В░евАђ вЇћ ВќИЖИЅвљўВќ┤ ВъѕвІц. вІцВЮїВЮђ сђјвѓюВцЉВЮ╝ЖИ░сђЈВЮў ьЋ┤вІ╣ ЖИ░вАЮВЮ┤вІц.

РђІсђјвѓюВцЉВЮ╝ЖИ░сђЈ, 1596вЁё 7ВЏћ 11ВЮ╝

відЖ▓ї Ж▓йВЃЂВѕўВѓг(Ж▓йВЃЂВџ░ВѕўВѓг ЖХїВцђ)ВЮ┤ ВЎђВёю в░ћвІцвЦ╝ Ж▒┤вёѕЖ░ѕ Ж▓ЕЖх░ВЌљ вїђьЋўВЌг ВЮўвЁ╝ьЋўВўђвІц. Жи╝Вѕўв░░ВІаВЮ┤ в░ћвІцвЦ╝ Ж▒┤вёљ вЋї (ВѓгВџЕьЋа) ВќЉВІЮ 23ВёгВЮё вІцВІю в░ЕВЋёвЦ╝ В░ДВЮђ Ж▓ЃВЮ┤ 21ВёгВЮ┤ вљўВќ┤ 2Вёг 1вДљВЮ┤ ВцёВЌѕвІц.

[ВЏљвгИ] ТЎЕ ТЁХТ░┤Сй┐СЙєУГ░ТИАТхиТа╝У╗Ї. УиЪжџеТИАТхиу▓« С║їтЇЂСИЅуЪ│Тћ╣УѕѓС║їтЇЂСИђуЪ│ тЅЄС║їуЪ│СИђТќЌуИ«.

* Ж▓ЕЖх░: в░░ВЌљВёю вЁИвЦ╝ ВаЊвіћ ВЮИваЦВЮё вДљьЋювІц.

сђјвѓюВцЉВЮ╝ЖИ░сђЈ, 1596вЁё 7ВЏћ 21ВЮ╝

ьєхВІаВѓгЖ░ђ ВџћВ▓ГьЋю ьЉюьћ╝вЦ╝ Ж░ђВДђЖ│а ВўцвЈёвАЮ в│ИВўЂВю╝вАю в░░вЦ╝ в│┤вЃѕвІц.

[ВЏљвгИ] С╗ЦжђџС┐АСй┐УФІУ▒╣уџ«ТїЂСЙє жђЂУѕ╣ТюгуЄЪ

* ьЉюьћ╝: ВА░ВёаВІювїђВЌљвіћ ВаёЖхГВаЂВю╝вАю вДјВЮђ ьЉюв▓ћВЮ┤ ВёюВІЮьЋўВўђВю╝вЕ░, ВЮ┤віћ сђјВА░ВёаВЎЋВА░ВІцвАЮсђЈ вЊ▒ ВА░ВёаВІювїђ вгИьЌїВЌљВёю ВЅйЖ▓ї ьЎЋВЮИвљювІц. ьЉюьћ╝віћ ВДёВЃЂ вг╝вфЕВЌљ ВєЇьЋўВўђВю╝вЕ░, ВЎИЖхГВЮў ВѓгВІаВЮ┤вѓў ВБ╝Вџћ ВЮИВѓгвЊцВЌљЖ▓ї Вёавг╝вАю ВдЮВаЋвљўЖИ░вЈё ьЋўВўђвІц.

РђІсђјвѓюВцЉВЮ╝ЖИ░сђЈВЮў 1596вЁё 7ВЏћ 11ВЮ╝ ЖИ░вАЮВЌљ вћ░вЦ┤вЕ┤ ьєхВаюВѓг ВЮ┤ВѕюВІаЖ│╝ Ж▓йВЃЂВџ░ВѕўВѓг ЖХїВцђВЮђ Жи╝Вѕўв░░ВІаВЮў в░░ВЌљВёю вЁИвЦ╝ ВађВЮё Ж▓ЕЖх░ВЮў в░░В╣ўВЌљ вїђьЋ┤Вёю ВЮўвЁ╝ьЋўВўђЖ│а, Жи╝Вѕўв░░ВІаВЮ┤ ВѓгВџЕьЋа ВќЉВІЮвЈё вДѕваеьЋўВўђвІц. сђјВЮ╝в│ИВЎЋьЎўВЮ╝ЖИ░сђЈВЮў ВаюВЮ╝ ВЋъвХђвХёВЌљвіћ Жи╝Вѕўв░░ВІа ВЮ╝ьќЅВЮў вфЁвІеВЮ┤ ВаЂьўђ ВъѕвіћвЇ░, ВЮ┤ Ж░ђВџ┤вЇ░ВЌљвіћ Ж▓ЕЖх░ВЮ┤ 150вфЁВЮ┤вЮ╝віћ ЖИ░вАЮвЈё ьЈгьЋевљўВќ┤ ВъѕвІц.

сђјвѓюВцЉВЮ╝ЖИ░сђЈВЮў 1596вЁё 7ВЏћ 21ВЮ╝ ЖИ░вАЮВЮђ Жи╝Вѕўв░░ВІаВЮё ьєхВІаВѓгвАю В╣ГьЋўВўђвіћвЇ░, ВЮ╝в│ИВЌљ Ж░ђвіћ ВѓгВІаВЮё ьєхВІаВѓгвАю вХђвЦ┤віћ Ж▓ЃВЮ┤ ьєхвАђвЮ╝Вёю ВЮ┤ваЄЖ▓ї ВаЂВЮђ Ж▓Ѓ Ж░ЎвІц. Въгв»ИВъѕвіћ ВаљВЮђ ВюёВЌљВёю Вѓ┤ьј┤в│И сђјВЮ╝в│ИВЎЋьЎўВЮ╝ЖИ░сђЈВЮў 1596вЁё 8ВЏћ 4ВЮ╝ ЖИ░вАЮВА░В░е ВѓгВІаВЮ╝ьќЅВЮё 'Жи╝Вѕўв░░ВІа'ВЮ┤ ВЋёвІї 'ьєхВІаВѓг'вАю ВаЂВЌѕвІцвіћ ВѓгВІцВЮ┤вІц. сђјвѓюВцЉВЮ╝ЖИ░сђЈВЮў ВЮ┤вѓа ЖИ░вАЮВЮђ вўљьЋю ьєхВІаВѓгЖ░ђ ВѓгВџЕьЋа ьЉюьћ╝вЦ╝ ВќИЖИЅьЋўВўђвіћвЇ░, сђјВЮ╝в│ИВЎЋьЎўВЮ╝ЖИ░сђЈВЮў 9ВЏћ 3ВЮ╝ ВЮ╝ЖИ░ВЎђ 12ВЏћ 8ВЮ╝ ВЮ╝ЖИ░ВЌљвЈё ьЉюьћ╝Ж░ђ ВќИЖИЅвљўВќ┤ ВъѕвІц. ьЉюьћ╝віћ ВЮ╝в│И ВИАВЌљ Ж▒┤вёцВцё ВЮ╝ВбЁВЮў ВЎИЖхљ вг╝ьњѕВю╝вАю ВѓгВџЕвљўВЌѕвІц.

РђІ

[В░ИЖ│аВъљвБї]

ЖхГВѓгьјИВ░гВюёВЏљьџї, сђјВА░ВёаВЎЋВА░ВІцвАЮсђЈ

ьЋюЖхГЖ│аВаёВбЁьЋЕDB, сђјВЮ╝в│ИВЎЋьЎўВЮ╝ЖИ░(ТЌЦТюгтЙЃжѓёТЌЦУеў)сђЈ

Ж╣ђьЋюВІа, 2017, сђїВъёВДёВЎювъђЖИ░ Ж░ЋьЎћЖхљВёГЖ│╝ ВюаВё▒вБАВЮў ВЎИЖхљьЎювЈЎ(1593.4-1595.7)сђЇ, в»╝ВА▒вгИьЎћВЌ░Жхг 77

[ВюцьЌїВІЮ]

В╣╝вЪ╝вІѕВіцьіИ

ВЮ┤ВѕюВІаВаёвъхВЌ░ЖхгВєї ВёаВъёВЌ░ЖхгВЏљ

ВађВёю : ВЌГВѓг ВъљвБївАю в│┤віћ вѓюВцЉВЮ╝ЖИ░

ВЮ┤вЕћВЮ╝ : thehand8@hanmail.net