2025л…„ мҙҲкі л №мӮ¬нҡҢ 진мһ…мқ„ лӘ©м „м—җ л‘җкі м •л…„ м—°мһҘкіј л…ёмқё м—°л № мғҒн–Ҙ мЎ°м • л¬ём ңк°Җ лңЁкұ°мҡҙ к°җмһҗлЎң л“ұмһҘн•ҳкі мһҲлӢӨ. 100м„ё мӢңлҢҖлҘј мӮҙм•„м•ј н•ҳлҠ” нҳ„мӢӨ м•һм—җ м§Җк·№нһҲ лӢ№м—°н•ң нҷ”л‘җлқјкі н• мҲҳ мһҲлӢӨ. к·ёлҹ¬лӮҳ м •л…„м—°мһҘкіј л…ёмқё м—°л № мғҒн–Ҙ мЎ°м • л¬ём ңлҠ” лҸҷм „мқҳ м–‘л©ҙкіј к°ҷм•„м„ң мЎ°кёүн•ҳкІҢ м„ңл‘ҳлҹ¬ кІ°м •н• мӮ¬м•ҲмқҖ м•„лӢҢ л“ҜмӢ¶лӢӨ.

мҡ°лҰ¬лӮҳлқјлҠ” л§Ң 65м„ё л…ёмқё мқёкө¬к°Җ м „мІҙ мқёкө¬мқҳ 14.2%лҘј м°Ём§Җн•ң 2018л…„ 8мӣ” л§җ, мқҙлҜё вҖҳкі л №мӮ¬нҡҢвҖҷм—җ 진мһ…н–ҲлӢӨ. 2000л…„ 7мӣ” вҖҳкі л №нҷ” мӮ¬нҡҢвҖҷм—җ 진мһ…н•ң нӣ„, м„ёкі„м ҒмңјлЎң мөңлӢЁкё°к°„мқё 17л…„ л§Ңм—җ мқҙлЈЁм–ҙ진 мқјмқҙлӢӨ. к·ёлҰ¬кі 2025л…„мқҙл©ҙ мқёкө¬ 10лӘ… мӨ‘ 2лӘ…мқҙ л…ёмқёмқё вҖҳмҙҲкі л №мӮ¬нҡҢвҖҷм—җ 진мһ…н•ҳкІҢ лҗңлӢӨ. мҡ°лҰ¬лӮҳлқјмқҳ мқҙ к°ҷмқҖ кёүмҶҚн•ң кі л №нҷ”лҠ” кё°лҢҖ мҲҳлӘ…мқҳ м—°мһҘкіј м¶ңмӮ°мңЁ н•ҳлқҪм—җ кё°мқён•ңлӢӨ.

мқёкө¬ кө¬мЎ°к°Җ кёүкІ©нһҲ кі л №нҷ”лҗңлӢӨлҠ” кІғмқҖ мқёкө¬ м ҲлІҪмқҳ мӢңмһ‘кіј н•Ёк»ҳ л…ёлҸҷл Ҙкіј мғқмӮ°м„ұ к°җмҶҢлҘј к°Җм ёмҷҖ кІ°көӯ кІҪм ң м„ұмһҘл§Ҳм Җ лҚ©лӢ¬м•„ мң„축лҗңлӢӨлҠ” лң»мқҙлӢӨ. нҠ№нһҲ л…ёмқё мқёкө¬ мҰқк°ҖлҠ” мӮ¬нҡҢ ліҙн—ҳ к°ҷмқҖ м§Җм¶ңмқ„ лҠҳл Ө көӯк°Җ мһ¬м •мқҙ нғҖкІ©мқ„ л°ӣкІҢ лҗҳкі , ліөм§Җкё°кёҲ 충лӢ№мқ„ мң„н•ҙ лӢӨлҘё мӮ¬нҡҢ кө¬м„ұмӣҗл“Өмқҙ м„ёкёҲмқ„ лҚ” л§Һмқҙ лӮҙм•ј н•ҳлҠ” л“ұ мӢ¬к°Ғн•ң мӮ¬нҡҢл¬ём ңлҘј мқјмңјнӮ¬ мҲҳ мһҲлӢӨлҠ” лҚ° л¬ём ңмқҳ мӢ¬к°Ғм„ұмқҙ мһҲлӢӨ. мқјліёмқҳ мһҘкё° л¶Ҳнҷ©, мһғм–ҙлІ„лҰ° 20л…„мқҖ мҙҲкі л №мӮ¬нҡҢлЎң мқён•ң мқёкө¬ кө¬мЎ°мқҳ ліҖнҷ” л•Ңл¬ёмқҙлқјлҠ” м§Җм ҒмІҳлҹј м Җм¶ңмӮ°, мҙҲкі л №мӮ¬нҡҢмқҳ лҸ„лһҳлҠ” көӯк°Җ мЎҙл§қкіј м§ҒкІ°лҗҳлҠ” мӢ¬к°Ғн•ң л¬ём ңлӢӨ. мқҙлҹ° к№ҢлӢӯм—җ мҡ°лҰ¬лӮҳлқјлҸ„ мқјліёмқҳ м „мІ мқ„ л°ҹм§ҖлӮҳ м•Ҡмқ„к№Ң мҡ°л ӨлҗңлӢӨ.

н•ңкөӯліҙкұҙмӮ¬нҡҢм—°кө¬мӣҗмқҳ вҖңл…ёмқё мғқнҷң мӢӨнғң л°Ҹ ліөм§Җ мҡ•кө¬ мЎ°мӮ¬вҖқм—җ л”°лҘҙл©ҙ көӯлҜјмқҳ 78.3%к°Җ л…ёмқё м—°л № кё°мӨҖмқҖ 70м„ё мқҙмғҒмқҙм–ҙм•ј н•ңлӢӨкі мқ‘лӢөн–Ҳкі , 75м„ё мқҙмғҒмқҙм–ҙм•ј н•ңлӢӨлҠ” мқ‘лӢөлҸ„ 31.6%лӮҳ лҗҗлӢӨ. мҡ°лҰ¬лӮҳлқјмқҳ кІҪмҡ° л…ёмқё м—°л №мқ„ 70м„ё мқҙмғҒмңјлЎң мғҒн–Ҙ мЎ°м •н•ҙм•ј н•ңлӢӨлҠ” м°¬м„ұ мқҳкІ¬кіј 65м„ёлҘј нҳ„мһ¬лҢҖлЎң мң м§Җн•ҙм•ј н•ңлӢӨлҠ” л°ҳлҢҖ мқҳкІ¬мқҙ нҢҪнҢҪнһҲ л§һм„ң мһҲлҠ” мғҒнғңлӢӨ. м°¬м„ұлЎ мһҗл“ӨмқҖ 100м„ё мӢңлҢҖлқјлҠ” л§җмқҙ ліҙнҺёнҷ”н•ҳкі мһҲлҠ” мҳӨлҠҳлӮ , мӮ¬нҡҢкө¬мЎ°мқҳ ліҖнҷ”мҷҖ н•Ёк»ҳ кө¬мІҙм Ғмқё л…јмқҳк°Җ мӢңмһ‘лҗҳлҠ” кІғмқҖ лӢ№м—°н•ҳлӢӨлҠ” л…јлҰ¬лӢӨ.

кІҪм ңнҳ‘л Ҙк°ңл°ңкё°кө¬(OECD)мқҳ ліҙкі м„ң вҖҳм—°кёҲ 2023вҖҷм—җ л”°лҘҙл©ҙ мҡ°лҰ¬лӮҳлқј 66м„ё мқҙмғҒ л…ёмқё л№ҲкіӨмңЁмқҖ 40.4%лЎң, OECD нҸүк· 15.0%ліҙлӢӨ 2.7л°°лӮҳ лҶ’мқҖ кІғмңјлЎң лӮҳнғҖлӮ¬лӢӨ. 76м„ё мқҙмғҒ л…ёмқё л№ҲкіӨмңЁмқҖ л¬ҙл Ө 52.0%лӮҳ лҗңлӢӨ. OECD к°Җмһ…көӯ мӨ‘ лӢЁм—° 1мң„лӢӨ. к·ёлҝҗл§Ңмқҙ м•„лӢҲлӢӨ. нҸҗм§ҖлҘј мЈјм–ҙ мғқ계비м—җ ліҙнғңлҠ” л…ёмқё мқёкө¬лҠ” м „көӯм ҒмңјлЎң 1л§Ң 5мІң лӘ…мқҙ л„ҳлҠ”лӢӨ.

мғҒнҷ©мқҙ мқҙлҹ° к№ҢлӢӯм—җ л°ҳлҢҖлЎ мһҗл“ӨмқҖ л…ёмқё кё°мӨҖ м—°л №мқ„ лҶ’мқҙл©ҙ нҳ„мһ¬ л…ёмқё ліөм§Җ нҳңнғқмқ„ л°ӣлҠ” лҢҖмғҒмқҙ л°”лҖҢкі , мқҙлҠ” кі§ л…ёмқё ліөм§Җ 축мҶҢлЎң мқҙм–ҙм ё л…ёмқёл“Өмқҳ мӮ¶мқҖ лҚ”мҡұ нҢҚнҢҚн•ҙм§Ҳ кІғмқҙлқјкі мЈјмһҘн•ҳкі мһҲлӢӨ. лҳҗн•ң, мҡ°лҰ¬лӮҳлқј к·јлЎңмһҗ нҸүк· мқҖнҮҙ м—°л №мқҖ 49.3м„ёлЎң 50м„ёк°Җ мұ„ лӘ» лҗңлӢӨ. көӯлҜјм—°кёҲ к°ңмӢң м—°л № мӮ¬мқҙм—җ мҶҢл“қ м ҲлІҪкё°лҠ” л¬јлЎ кё°мҙҲм—°кёҲ мҲҳкёү к°ңмӢң м—°л №к№Ңм§Җ 10л…„ мқҙмғҒмқҳ мӢңм°Ёк°Җ мғқкІЁ к°Җлң©мқҙлӮҳ м–ҙл Өмҡҙ мһҘл…„мёөк№Ңм§Җ к¶Ғм§ҖлЎң лӘ°м•„л„Јмқ„ мҲҳ мһҲлӢӨлҠ” лӘ©мҶҢлҰ¬ лҳҗн•ң лҶ’лӢӨ.

л”°лқјм„ң л…ёмқё кё°мӨҖ м—°л №мқ„ мғҒн–Ҙ мЎ°м •н•ҳкё° м „м—җ вҖҳм •л…„м—°мһҘвҖҷмқҖ л¬јлЎ вҖҳл…ёмқё мқјмһҗлҰ¬вҖҷлҘј лҠҳлҰ¬лҠ” лҢҖмұ…мқҙ м„ н–үлҸјм•ј н•ңлӢӨ. к·ёлҹ°лҚ° 20лҢҖ мһ„кёҲк·јлЎңмһҗ 10лӘ… мӨ‘ 4лӘ…мқҖ л№„м •к·ңм§ҒмқҙлӢӨ. мІӯл…„л“Өмқ„ мң„н•ң м–‘м§Ҳмқҳ мқјмһҗлҰ¬ м—ӯмӢң н„ұм—Ҷмқҙ л¶ҖмЎұн•ҳлӢӨ. 60лҢҖ мқҙмғҒлҸ„ мҳҲмҷёк°Җ м•„лӢҲлӢӨ. 60лҢҖ мқҙнӣ„ к°Җм§Ҳ мҲҳ мһҲлҠ” мқјмһҗлҰ¬ лҢҖл¶Җ분мқҙ л№„м •к·ңм§Ғмқҙкұ°лӮҳ, лӢЁмҲңл…ёл¬ҙм§Ғмқҙкё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ. м–ҙм°Ён”ј м–‘м§Ҳмқҳ мқјмһҗлҰ¬лҘј к°Җм§Ҳ мҲҳ м—ҶлҠ” кІҪм ң нҷҳкІҪм—җм„ң мӮ¬м „ лҢҖмұ… м—Ҷмқҙ м •л…„мқ„ м—°мһҘн•ҳкі л…ёмқё кё°мӨҖ м—°л №л§Ң мғҒн–Ҙ мЎ°м •н•ҙ лҙҗм•ј м—°кёҲ л°ӣлҠ” мӢңкё°л§Ң лҠҰм¶° м •л¶Җ л¶ҲмӢ кіј н•Ёк»ҳ көӯлҜјм Ғ м Җн•ӯл§Ң к°Җм ёмҳ¬ лҝҗмқҙлӢӨ.

л…ёмқё м—°л № кё°мӨҖмқҳ мғҒн–Ҙ мЎ°м •мқ„ мң„н•ҙм„ңлҠ” л…ёмқёмқҳ мӮ¶м—җ лҢҖн•ң к°Җм№ҳ мЎҙмӨ‘, лӢӨм–‘н•ң мЈјмІҙмҷҖмқҳ нҳ‘л Ҙкіј м—°лҢҖк°Җ мҡ°м„ н•„мҡ”н•ҳлӢӨ. к·ёлҹ°лҚ° кіјкұ° мқҙлӘ…л°•кіј л°•к·јнҳң м •л¶Җм—җм„ң м Җм¶ңмӮ°В·кі л №нҷ” л¬ём ңлҘј н•ҙкІ°н•ҳкё° мң„н•ҙ мҸҹм•„л¶ҖмқҖ лҸҲмқҖ 110мЎ° мӣҗмқҙ нӣЁм”¬ л„ҳм—ҲлӢӨ. к·ёлҹ¬лӮҳ нҲ¬мһҗ лҢҖ비 м„ұкіјлҠ” л§җ к·ёлҢҖлЎң мҶҚ л№Ҳ к°•м •мқҙм—ҲлӢӨ. мқјнҡҢм„ұ мғқмғүлӮҙкё° м •мұ…мңјлЎң мқјкҙҖн•ң лӢ№м—°н•ң кІ°кіјмҳҖлӢӨ. л¬ёмһ¬мқё м •л¶ҖлҸ„ кІ°мҪ” мҳҲмҷёк°Җ м•„лӢҲм—ҲлӢӨ.

л”°лқјм„ң мңӨм„қм—ҙ м •л¶ҖлҠ” көӯлҜј нҳҲм„ёл§Ң лӮӯ비н•ҳлҠ” мӮ¬нғ•л°ңлҰјмқҳ лҢҖмӨ‘мҳҒн•©мЈјмқҳ м •мұ…мқҙ м•„лӢҢ, мІӯл…„мқҖ л¬јлЎ л…ёмқё л“ұ мқҙн•ҙ лӢ№мӮ¬мһҗл“Өмқҙ н”јл¶ҖлЎң мІҙк°җн• мҲҳ мһҲлҠ” ліҙлӢӨ нҳ„мӢӨм Ғмқҙкі мӢӨм§Ҳм Ғмқё лҢҖмұ…мқ„ лӮҙлҶ“м•„м•ј н•ңлӢӨ. мқҙлҘј мң„н•ҙ л¬ҙм—ҮліҙлӢӨлҸ„ мӨ‘мҡ”н•ң мқјмқҖ м Җм¶ңмӮ°В·кі л №мӮ¬нҡҢ л¬ём ңн•ҙкІ°мқ„ мң„н•ң ліөм§ҖмҳҲмӮ° нҷ•ліҙк°Җ мөңмҡ°м„ мқҙлӢӨ. мҳҒкөӯ, н”„лһ‘мҠӨ л“ұ мң лҹҪ м„ м§„көӯл“ӨмқҖ GDPмқҳ 4%лҘј мҳҲмӮ°мңјлЎң м“°кі мһҲлҠ” л°ҳл©ҙ, мҡ°лҰ¬лӮҳлқјлҠ” м„ м§„көӯмқҳ 4분мқҳ 1 мҲҳмӨҖмқё GDPмқҳ 1% м •лҸ„лҘј м“°кі мһҲмқ„ лҝҗмқҙлӢӨ.

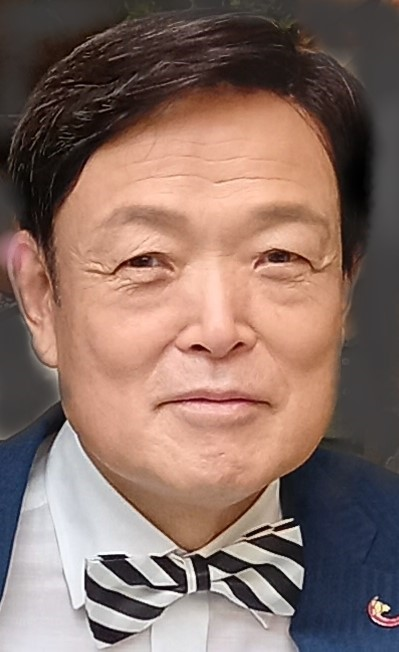

[мқҙмңӨл°°]

(нҳ„)мЎ°м„ лҢҖ м»ҙн“Ён„°кіөн•ҷкіј лӘ…мҳҲкөҗмҲҳ

мЎ°м„ лҢҖн•ҷкөҗ м •ліҙкіјн•ҷлҢҖн•ҷ н•ҷмһҘ

көӯл¬ҙмҙқлҰ¬ мІӯмҶҢл…„мң„мӣҗнҡҢ мһҗл¬ёмң„мӣҗ

нҳёмЈј нғңмҰҲл©”мқҙлӢҲм•„лҢҖн•ҷкөҗ мҙҲмІӯ көҗмҲҳ

н•ңкөӯм •ліҙмІҳлҰ¬н•ҷнҡҢ л¶ҖнҡҢмһҘ

мқҙл©”мқј : ybl7736@naver.com