ŪēúŽĚľžāįžĚė Í≤®žöłžĚÄ 11žõĒŽ∂ÄŪĄį žčúžěĎŽźúŽč§. ž†úž£ľžóź Ž∂ÄŽäĒ ÍĪįžĻ†Í≥† Žß§žĄúžöī Ž∂ĀžĄúŪíćžĚÄ ŪēúŽĚľžāįžĚī ŽĄąŽ¨ī ŽÜížēĄ ŽĄėžßÄ Ž™ĽŪēėžěź ŽįĪŽ°ĚŽčīžĚĄ ŽŹĆžēĄ ŽāėžôÄžĄú žĄúÍ∑ÄŪŹ¨ žēěŽįĒŽč§žóź ŪēúÍłįŽ•ľ Ž∂ąžĖī ŽĄ£ŽäĒŽč§. ŽįĒŽěĆžĚī žĄłÍ≥† ŽįĒŽč§ÍįÄ ÍĪįžĻ†žĖī ‚Ä≤žāīÍłį ŪěėŽď† ŪŹ¨ÍĶ¨‚Ä≤ŽĚľŽäĒ ŽúĽžúľŽ°ú ‚Ä≤Ž™ĽžāīŪŹ¨‚Ä≤ŽĚľŽäĒ žõźžĚīŽ¶ĄžĚĄ ÍįĞߥ Ž™®žä¨ŪŹ¨ŽäĒ Žį©žĖī ž∂ēž†úŽ°ú žú†Ž™ÖŪēú žĖīŪē≠žĚīŽč§. žąėžė®Í≥ľ Ž®ĻžĚīŽ•ľ ŽĒįŽĚľ žó¨Ž¶Ąžóź ŽŹôŪēīŽ°ú Ž®ľ žó¨ŪĖȞ̥ ŽĖ†Žā¨Žćė Žį©žĖīŽäĒ Ž™®žßąÍ≥† ÍĪįžĻú ŪĆĆŽŹĄŽ•ľ Ūó§žĻėÍ≥† žĚīŽēĆžĮ§ Ž™®žä¨ŪŹ¨ žēěŽįĒŽč§žóź žú†žú†Ūěą Í∑ł Ž™®žäĶžĚĄ ŽďúŽü¨ŽāłŽč§. ŽŹôŪēīžĚė ÍĻäžĚÄ ŽįĒŽč§Ž•ľ žú†žėĀŪēėŽ©į ÍĪįžĄľ ž°įŽ•ėŽ•ľ Ūó§žĻėÍ≥† žĚīÍ≥≥ÍĻĆžßÄ žó¨ŪĖČŪēėŽäĒ ŽŹôžēą Žį©žĖīŽäĒ žßÄŽį©žĚī ÍįÄŽďĚ žį®Í≥† žāīžĚī Žč®Žč®ŪēīžßĄŽč§. žĚīŽ¶¨Ūēėžó¨ Í≤®žöłžĚė ž†ĄŽ†Ļ ž†úž£ľ Žį©žĖīŽäĒ žčĚÍįźžĚī žęĄÍĻÉŪēėÍ≥† ŽßõžĚÄ Í≥†žÜĆŪēú Í≤®žöłž≤† žĶúÍ≥†žĚė ŪöüÍįźžĚī ŽźėŽäĒ Í≤ÉžĚīŽč§.

Žį©žĖī(Ťąęť≠ö)ŽäĒ ŽÜćžĖīŽ™© ž†ĄÍįĪžĚīÍ≥ľžĚė žė®ŽĆÄžĄĪ ŽįĒŽč∑Ž¨ľÍ≥†ÍłįŽč§. Žį©žĖīŽäĒ 2~4žõĒžĚī žāįŽěÄÍłįŽ°ú 11žõĒŽ∂ÄŪĄį 2žõĒÍĻĆžßÄ žõĒŽŹôÍ≥ľ žāįŽěĞ̥ ž§ÄŽĻĄŪēėÍłį žúĄŪēú žôēžĄĪŪēú Ž®ĻžĚīŪôúŽŹôžúľŽ°ú žßÄŽį©Í≥ľ žāīžĚĄ žįĆžöįÍłį ŽēĆŽ¨łžóź žĚīŽēĆÍįÄ ÍįÄžě• ŽßõžĚī žĘčžĚÄ ž†úž≤†Ž°ú žĻúŽč§. žęĄÍĻÉžęĄÍĻÉŪēú žčĚÍįźÍ≥ľ ŽćĒŽ∂ąžĖī ŽĎźŪĄįžöī žßÄŽį©žłĶžĚÄ žįłŽč§ŽěĎžĖī ŽĪÉžāī Ž∂ÄŽüĹžßÄ žēäžĚĄ ŽßĆŪĀľ Í≥†žÜĆŪēėÍ≥† Ž∂ÄŽďúŽü¨žöī ŽßõžĚĄ žěźŽěĎŪēúŽč§. Í∑łŽěėžĄú Í≤®žöłžóź ŽßõŽ≥īŽäĒ ‚Ä≤Žį©žĖī‚Ä≤ŽäĒ ŽīĄ ‚Ä≤ŽŹĄŽč§Ž¶¨‚Ä≤, žó¨Ž¶Ą ‚Ä≤ŽĮľžĖī‚Ä≤, ÍįĞ̥ ‚Ä≤ž†ĄžĖī‚Ä≤žôÄ Ūē®ÍĽė žöįŽ¶¨ŽāėŽĚľ žĶúÍ≥†žĚė ž†úž≤† žÉĚžĄ†žúľŽ°ú ŪÜĶŪēúŽč§. Í∑łŽ†ážßÄŽßĆ ‚Ä≥žó¨Ž¶Ą Žį©žĖīŽäĒ ÍįúŽŹĄ Ž®ĻžßÄ žēäŽäĒŽč§.‚Ä≥ŽäĒ ŽßźžĚī žěąŽč§. žąėžė®žĚī ŽÜížēĄžĄú Žį©žĖī žāīžóź ŪÉĄŽ†•žĚī žóܞ̥ŽŅźŽćĒŽü¨ žēĄÍįÄŽĮłžóź ž∂©(Ťü≤)žĚī žěąžĚĄ žąė žěąžĖī žěė Ž®ĻžßÄ žēäŽäĒŽč§. Í∑łŽěėžĄú Žį©žĖīŽäĒ Í≤®žöł Žį©žĖīÍįÄ ‚Ä≤žßĄžßú‚Ä≤Ž°ú ÍįÄžě• ŽĆÄž†ĎŽįõŽäĒŽč§.

Žį©žĖīŽäĒ ž£ľŽ°ú ÍĶ≠Žāī žěźžóįžāį, ÍĶ≠Žāī žĖĎžčĚ, žĚľŽ≥ł žĖĎžčĚžúľŽ°ú ÍĶ¨Ž∂ĄŪē† žąė žěąŽč§. žěźžóįžāį Žį©žĖīŽäĒ ž£ľŽ°ú ŽŹôŪēīžāįžĚīŽāė ž†úž£ľŽŹĄžāįžúľŽ°ú ŽāėŽČúŽč§. Í≥ľÍĪįžóźŽäĒ žěźžóįžāį Žį©žĖīÍįÄ ŽßéžēėžúľŽāė žöĒž¶ėžĚÄ ŪÜĶžėĀžĚė ŪēīžÉĀÍįÄŽĎźŽ¶¨ žĖĎžč̞앞󟞥ú Ūā§žõĆžĄú žú†ŪÜĶŽźėŽäĒ žĖĎžčĚžāį Žį©žĖīÍįÄ ŽĆÄŽ∂ÄŽ∂ĄžĚīŽč§. ÍĶ≠Žāī Žį©žĖīžĖĎžčĚžĚÄ žēƞ󟞥úŽ∂ÄŪĄį Ž∂ÄŪôĒžčúŪā§ŽäĒ žôĄž†ĄŪēú žĖĎžčĚ Žį©Ž≤ēžĚī žēĄŽčąŽĚľ ž£ľŽ°ú Žį©žĖī žÉąŽĀľŽ•ľ žě°žēĄ ÍįÄŽĎźŽ¶¨žóźžĄú ÍłįŽ•īŽäĒ ž∂ēžĖĎ Žį©žčĚžĚīŽč§. žó¨Ž¶Ąž≤† ŽŹôŪēīŽāė ž†úž£ľžßÄžó≠žóźžĄú 5~7kg ž†ēŽŹĄžĚė Žį©žĖīŽ•ľ žě°žēĄ ŪēīžÉĀÍįÄŽĎźŽ¶¨ žĖĎžč̞앞󟞥ú Ž®ĻžĚīŽ•ľ Ž®Ļžó¨ 10kg žĚīžÉĀžĚė ŽĆÄŽį©žĖīŽ°ú Ūā§žõĆžĄú ŪĆźŽß§ŪēúŽč§. žĚľŽ≥łžĚė Í≤Ĺžöį Žį©žĖīžóź ŽĆÄŪēú žąėžöĒÍįÄ ŽÜížēĄ žĚľžįćžĚī žĖĎžčĚÍłįžą†žĚī ŽįúŽč¨ŪĖąžúľŽ©į 30ŽÖĄ ž†Ąžóź Žį©žĖī žôĄž†Ą žĖĎžčĚžóź žĄĪÍ≥ĶŪĖąŽč§. ŽēĆŽ¨łžóź žÉĚžāįŽüČžĚī ŽßéÍ≥† ÍįÄÍ≤©žĚī ž†ÄŽ†īŪēīžĄú ŪôúŽį©žĖīÍįÄ ÍĶ≠ŽāīŽ°ú žąėžěÖŽźėžĖī žú†ŪÜĶŽźėÍłįŽŹĄ ŪēúŽč§.

Žį©žĖīŽäĒ Ž¨īÍ≤Ćžóź ŽĒįŽĚľ žÜĆŽį©žĖī(3kg ŽĮłŽßĆ), ž§ĎŽį©žĖī(3~5kg), ŽĆÄŽį©žĖī(6kg žĚīžÉĀ), ŽŹľžßÄŽį©žĖī(ŽĆÄŽį©žĖī ž§ĎžóźžĄú 10kg žĚīžÉĀ)Ž°ú ŽāėŽČėŽäĒŽćį, žāīŽ∂ÄŪĄį Žāīžě•, ÍĽćžßą, ŽĆÄÍįÄŽ¶¨ÍĻĆžßÄ Ž≤ĄŽ¶ī Í≤Ć žóÜŽč§. ŽĆÄŽį©žĖīŽäĒ Žć©žĻėÍįÄ ŪĀį ŽßĆŪĀľ ŪöüÍįźžúľŽ°ú Žúį žāīž†źžĚī ŽßéÍ≥† žĒĻŪ칎äĒ ŽßõžĚī žĘčžēĄ žĶúžÉĀŪíąžúľŽ°ú žĻúŽč§. Žį©žĖīŪöĆŽäĒ ŪĀ¨Í≤Ć ŽďĪžāī, ŽĪÉžāī, Žįį;Şāī, Ž™©žāīŽ°ú ÍĶ¨Ž∂ĄŪēėŽäĒŽćį žĚīŽ†áÍ≤Ć Ž∂ÄžúĄŽ≥ĄŽ°ú ž†úŽĆÄŽ°ú ŽßõŽ≥īŽ†§Ž©ī ŽĆÄŽį©žĖī ŪĀ¨ÍłįÍįÄ ŽŹľžēľ ŪēúŽč§. Žį©žĖīžóźŽäĒ DHA, EPA ÍįôžĚÄ Ž∂ąŪŹ¨ŪôĒ žßÄŽį©žāįžĚī ŽßéÍ≥† ŽĻĄŪÉÄŽĮľ DŽŹĄ ŪíćŽ∂ÄŪēī Í≥†Ūėąžēē, ŽŹôŽß•Í≤ĹŪôĒ, žč¨Í∑ľÍ≤ĹžÉČ, ŽáĆž°łž§Ď ŽďĪ žąúŪôėÍłįÍ≥Ą žßąŪôėžĚÄ Ž¨ľŽ°† Í≥®Žč§Í≥Ķž¶ĚÍ≥ľ ŽÖłŪôĒ žėąŽį©žóźŽŹĄ žĘčžĚÄ Í≤ÉžúľŽ°ú žēĆŽ†§ž†ł žěąŽč§. Í≥ľÍĪįžóźŽäĒ žěźžóįžāį Žį©žĖīŽ•ľ žĄ†ŪėłŪĖąžúľŽāė žĶúÍ∑ľ žĖĎžčĚ Žį©žĖīŽäĒ žßÄŽį©žĚī žěė žė¨ŽĚľžė§ŽŹĄŽ°Ě žėĀžĖϞ̥ Í≥†Ž†§Ūēú žā¨Ž£ĆŽ•ľ Ž®ĻžĚīŽ©īžĄú Ūā§žöįÍłį ŽēĆŽ¨łžóź ÍłįŽ¶ĄÍłįÍįÄ ŽßéžēĄ žěźžóįžāįŽßĆŪĀľ ŽßõžĚī žĘčÍ≥† ÍłįžÉĚž∂©žĚī žóÜžĖī žú†ŪÜĶŽüČžĚī ŪĀ¨Í≤Ć ŽäźŽäĒ ž∂ĒžĄłŽč§.

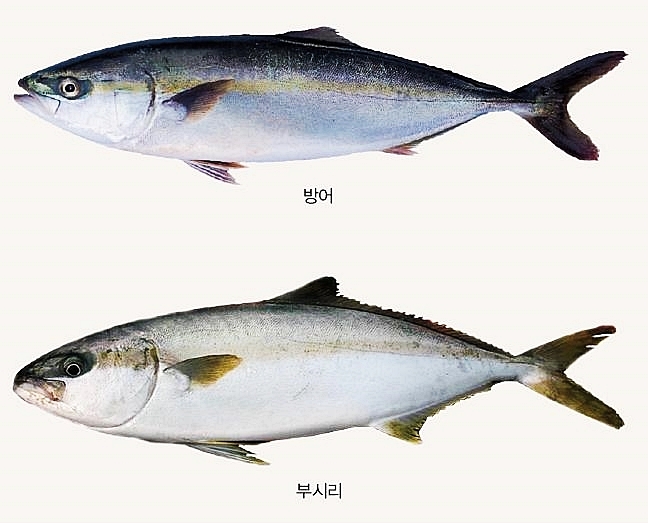

Ž∂ÄžčúŽ¶¨žôÄ ‚Ä≤Ū칎̾žä§(„Éí„É©„āĻ)‚Ä≤ŽäĒ ÍįôžĚÄ Ž¨ľÍ≥†ÍłįžĚłŽćį Í≤ČŽ≥īÍłįžôÄ ŽßõžĚī Žį©žĖīžôÄ ŽĻĄžä∑Ūēėžó¨ ŪĚĒŪěą Žį©žĖīŽ°ú žį©ÍįĀŪē† žąė žěąŽč§. Žį©žĖīŽäĒ ÍįÄžäīžßĎ䟎ü¨ŽĮłžôÄ ŽįįžßĎ䟎ü¨ŽĮłžĚė ŽĀĚ žĄ†žĚī žĚľžĻėŪēėŽäĒ Žćį ŽĻĄŪēī Ž∂ÄžčúŽ¶¨ŽäĒ žĖīÍłčŽāė žěąŽč§. Žį©žĖīŽäĒ žúóŪĄĪ Ž™®žĄúŽ¶¨ÍįÄ žßĀÍįĀžúľŽ°ú ÍįďžĚī žěąÍ≥†, Ž∂ÄžčúŽ¶¨ŽäĒ Ž™®žĄúŽ¶¨ÍįÄ žēĹÍįĄ ŽĎ•ÍłÄŽč§. Í∑łŽ¶¨Í≥† ž£ľŽĎ•žĚīŽ∂ÄŪĄį Íľ¨Ž¶¨ÍĻĆžßÄ žóįŪēú žĄ† žÉČÍĻĒžĚī žßĄŪēėŽ©ī Ž∂ÄžčúŽ¶¨, žóįŪēėŽ©ī Žį©žĖīŽĚľÍ≥† Ž≥īŽ©ī ŽźúŽč§. ŪöĆŽ•ľ Žú®Ž©ī Žį©žĖīŽäĒ Ž∂ČžĚÄŽĻõžĚī ŽßéžĚī ŽŹĆÍ≥†, Ž∂ÄžčúŽ¶¨ŽäĒ ŪĚįžÉȞ̥ ŽßéžĚī ŽĚ§Žč§. Ž∂ÄžčúŽ¶¨ŽäĒ ŽĒįŽúĽŪēú žąėžė®žĚĄ žĘčžēĄŪēėŽäĒ žēĄžóīŽĆÄžĄĪ žĖīŽ•ėŽ°ú žąėžė®žĚī žÉĀžäĻŪēėŽäĒ Žä¶ŽīĄŽ∂ÄŪĄį ÍįĞ̥ žā¨žĚīžóź Žā®ŪēīžēąžóźžĄú Ž®ĻžĚīŪôúŽŹôžĚĄ ŪēėŽ©į žāīžĚĄ žįĆžöįŽäĒ ŽįėŽ©ī, Žį©žĖīŽäĒ žāįŽěĞ̥ ŽßąžĻėÍ≥† žó¨Ž¶Ąž≤†žóźŽäĒ žßÄŽį©žĚī ŽĻ†žßÄÍ≥† žāīžĚī ž†ĀžĖī ŽßõžĚī žóÜŽč§. Í∑łŽěėžĄú ‚Ä≥Í≤®žöłžóĒ Žį©žĖī, žó¨Ž¶ĄžóĒ Ž∂ÄžčúŽ¶¨‚Ä≥ŽĚľŽäĒ ŽßźžĚī žÉĚÍ≤®Žā¨Žč§.

Í∑łŽüįŽćį žöĒž¶ė Žį©žĖīÍįÄ ž†úž£ľ ŽįĒŽč§žóźžĄú žěė žě°ŪěąžßÄ žēäÍ≥† žěąŽč§. ž†úž£ľŽŹĄ ŪäĻžāį žĖīžĘ̳֞ žěźŽ¶¨ŽŹĒžĚī ŽŹôŪēīžÉĀžóź Ž®łŽ¨ľŽ©īžĄú žĚīŽ•ľ Ž®ĻžĚīŽ°ú ŪēėŽäĒ Žį©žĖī žó≠žčú ž†úž£ľŽ°ú ŽāīŽ†§žė§ŽäĒ žĖīÍĶį Í∑úŽ™®ÍįÄ ž§ĄžĖīŽďúŽäĒ ž∂ĒžĄłžĚłŽćį, Í∑ł žĚīžú†ŽäĒ žąėžė® žÉĀžäĻÍ≥ľ ÍīÄÍ≥ĄÍįÄ ÍĻäŽč§. žė®ŽĆÄžĄĪ žĖīŽ•ėžĚł Žį©žĖīŽäĒ žąėžė®Í≥ľ Ž®ĻžĚīŽ•ľ ŽĒįŽĚľ žó¨Ž¶Ąž≤†žóźŽäĒ ŽŹôŪēīÍĻĆžßÄ žĚīŽŹôŪĖąŽč§ÍįÄ 10žõĒžĚī ŽźėŽ©ī 14ŽŹĄ žēąŪĆéžĚė ŽĒįŽúĽŪēú žąėžė®žĚī žú†žßÄŽźėŽäĒ ž†úž£ľŽŹĄ Ž∂ÄÍ∑ľ Ūēīžó≠žúľŽ°ú Žč§žčú ŽāīŽ†§žė§ŽäĒŽćį žĶúÍ∑ľ žąėžė® žÉĀžäĻžúľŽ°ú Žį©žĖī ŽĖľÍįÄ ŽŹôŪēīžēąžóź Ž®łŽ¨ľŽ©īžĄú ž†úž£ľŪēīžó≠ÍĻĆžßÄ ŽāīŽ†§žė§žßÄ žēäÍ≥† žěąŽč§ŽäĒ Í≤ÉžĚīŽč§. 2017ŽÖĄÍĻĆžßÄŽßĆ ŪēīŽŹĄ Žį©žĖīŽäĒ žĖīŪöćŽüČžĚī ž†ĀžĖī žßĎÍ≥Ąž°įžį® ŽźėžßÄ žēäŽäĒ žÜĆžąė žĖīžĘÖžĚīžóąŽč§. Í∑łŽü¨Žč§ žĖīŪöćŽüČžĚī ž†źžį® ŽäėŽ©īžĄú 2023ŽÖĄžóźŽäĒ Ž¨īŽ†§ 4ž≤ú ŪܧžĚĄ ŽĄėžĖīžĄúžĄú ŽŹôŪēīžēąžóźžĄú žė§žßēžĖīŽ•ľ ž†úžĻėÍ≥† žĶúÍ≥† žĖīŪöćŽüȞ̥ ÍłįŽ°ĚŪēú ŽĆÄžĄł žĖīžĘÖžĚī ŽźėžóąŽč§. Í≤®žöłž≤†žĚīŽ©ī žė§žßēžĖī, ŽŹĄŽ£®Ž¨Ķ, žĖĎŽĮłŽ¶¨Ž°ú Ūí枥ĪŪĖąŽćė ŽŹôŪēīžēą žĖīŪē≠žóźžĄúŽäĒ žĚīŽď§ žĖīŽ•ėžĚė Ž™®žäĶžĚĄ žįĺžēĄŽ≥īÍłį ŪěėŽď§žĖīžßÄÍ≥† Í∑ł ŽĻąžěźŽ¶¨Ž•ľ Žį©žĖīÍįÄ žĪĄžöįÍ≥† žěąŽč§. žĚīŽ†áÍ≤Ć Žį©žĖīžĚė Í≤®žöł žó¨ŪĖČžóź ŪėľžĄ†žĚī ŽĻöžĖīžßÄŽ©īžĄú žßÄžó≠ žĖīŽĮľžĚÄ Ž¨ľŽ°† žßÄžěźž≤ī ÍįĄžóźŽŹĄ Ų̄ŽĻĄÍįÄ žóáÍįąŽ¶¨Í≥† žěąŽč§.

ŽįĒžēľŪĚźŽ°ú Žį©žĖīžĚė Í≥Ąž†ąžĚī žôĒŽč§. žįłžĻėŽŹĄ žöłÍ≥† Íįą Í∑ł Žßõ, Í≤®žöł Ž≥ĄŽĮłžĚė ŽĀĚŪĆźžôē Žį©žĖīŪöĆŽäĒ žęĄÍĻÉŪēú žčĚÍįźžóź žĒĻžĚĄžąėŽ°Ě Í≥†žÜĆŪēėŽč§. ÍłįŽ¶ĄÍłįÍįÄ žė¨ŽĚľ žāīžĚī ŪÜĶŪÜĶŪēėÍ≤Ć žė§Ž•ł Žį©žĖīŪöĆ Ūēú ž†źžúľŽ°ú žöįŽ¶¨žĚė Í≤®žöł ŽįĒŽč§ ž†ēž∑®Ž•ľ žěÖžēąžóźžĄú ŽäźÍĽīŽ≥īŽ©ī žĖīŽĖ®ÍĻĆ?

[žó¨Í≥ĄŽīČ žĄ†žěĄÍłįžěź]

žąėŪēĄÍįÄ

Í≥ĶŪēôŽįēžā¨

ŚČć ŪēúÍĶ≠žÉĚžĄ†ŪöĆŪėĎŪöĆ žĚīžā¨

žĚīŽ©ĒžĚľ : yeogb@naver.com