1592년 임진왜란이 발발하자 선조는 여러 왕자들을 각 도에 나누어 보내어 군사를 모집하게 하였다. 그 뒤 1592년 7월경 선조의 두 왕자 임해군(臨海君)과 순화군(順和君)이 함경북도에서 왜장 가토 기요마사(加藤清正) 휘하의 왜군에게 포로가 되는 사건이 발생하였다. 당시 포로가 된 사람들 중에는 순화군의 장인인 황혁(黃赫), 황혁의 아버지인 황정욱(黃廷彧), 남병사 이영(李瑛) 등이 포함되어 있었다.

가토 기요마사에게 포로가 된 임해군과 순화군 일행은 이후 강화회담 초기인 1593년 7월경에 풀려나 조선으로 돌아왔다. 조선으로 돌아온 이들 가운데 황혁, 황정욱, 이영 등은 왜적에게 굴복했다는 이유로 처벌해야 한다는 여론이 일어났지만, 남병사 이영만 처형당하고 선조의 사돈인 황혁과 황정욱은 처형을 면하여 그 뒤로 그들에 대한 처벌 요청이 끊이지 않았다.

남병사 이영의 이름은 충무공 이순신의 『난중일기』에도 등장한다. 다음은 그 해당 기록이다.

『난중일기』, 1593년 6월 1일

충청수사(정걸)와 조용히 이야기하고 저녁 식사를 대접하였다. 그편에 “황정욱과 이영이 강변으로 나와서 함께 이야기하였다.”라는 말을 듣고 개탄을 금할 수 없었다.

[원문] 与忠淸水使從容談話 夕飯待食. 因聞黃廷彧李瑛 出到江邊同話云 不勝慨慨也.

『선조실록』의 기사(권38, 선조26년-1593년 5월 3일 병진 4번째 기사)와 이긍익의 『연려실기술』의 기록에 따르면, 1593년 3월경 의병장 김천일(金千鎰) 휘하의 사람이 서울로 들어가 두 왕자(임해군, 순화군)와 황정욱 등을 만난 뒤 얼마 뒤 왜군이 용산에 있는 조선 수군에게 화친을 청한 다음 4월 말경 서울에서 후퇴하였는데, 당시 정걸이 조선 수군과 함께 한강 부근에 있었다고 한다.

위 『난중일기』의 기록은, 포로가 된 황정욱과 이영 등이 서울 한강 변에서 조선군과 만나서 이야기한 사실을 충청수사 정걸이 충무공 이순신에게 이야기한 것으로 짐작된다.

남병사 이영은 충무공 이순신의 『난중일기』에 한 번 더 언급되어 있다. 다음은 그 해당 기록이다.

『난중일기』, 1596년 9월 8일

저물녘에 동산원에 이르러 말을 먹이고, 말을 재촉하여 임치진에 이르니 이공헌의 8살 먹은 딸이 그 사촌의 여종 수경과 함께 들어와서 만났다. 공헌을 생각하니 비통함을 참을 수 없었다. 수경이는 버려진 것을 이염의 집에서 데려다 기른 아이이다.

[원문] 暮到東山院秣馬 促馬到臨淄鎭 則李公獻女息年八者与其四寸之奴女水卿 同到入謁. 思想公獻 不勝慘然也. 水卿 乃李琰家遺棄得養者也.

* 동산원: 망운목장에서 임치진으로 가는 경로에 있었던 옹산원(瓮山院)의 오기로 보인다. 지금의 전남 무안군 현경면 송정리에 있었을 것으로 추정된다.

1596년 체찰사 이원익과 통제사 이순신은 윤8월부터 9월까지 전라도 일대를 순시하였는데, 『난중일기』에는 그들의 순시 경과가 서술되어 있다. 위 『난중일기』의 기록에 언급된 공헌(公獻)은 남병사 이영의 자(字)이다.

충무공 이순신은 1588년 여진족 시전부락 토벌 때 전투에 참전한 경험이 있다. 이일(李鎰, 1538~1601)이 1588년에 함경북도 병마절도사로서 시전부락을 소탕한 일을 그린 그림인 <장양공정토시전부호도>에는 이순신을 포함하여 당시 전투에 참전한 장수들의 명단이 수록되어 있는데, 그 가운데에 이영의 이름도 포함되어 있다. <장양공정토시전부호도>에 따르면 이영의 자는 공헌(公獻), 본관은 함평(咸平)이다. 이순신과 이영이 친분이 있으므로 『난중일기』에 그를 자(字) 이공헌으로 지칭한 것이다.

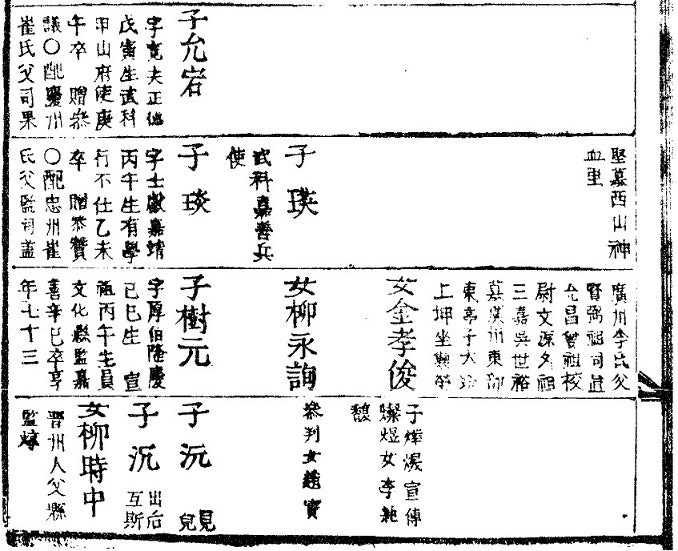

『함평이씨세보』에서도 이영의 이름과 그가 병사(兵使)를 지낸 이력이 확인된다. 필자가 살펴본 『함평이씨세보』에 이영의 자(字)는 기록되어 있지 않았지만, 그의 형 이진(李珍)과 사촌 이염(李琰)의 자가 각각 숙헌(叔獻)과 사헌(士獻)으로 기록된 점을 통하여 이영의 형제와 사촌이 헌(獻)자 돌림으로 자(字)를 쓴 사실을 확인할 수 있었다. 위 『난중일기』 기록에도 이염이 사촌으로 언급되어 있다. 흥미롭게도 『함평이씨세보』는 이영의 자손을 아들 없이 외동딸 한 명만 기록해 놓았는데, 위 『난중일기』에 나오는 이영의 8살 먹은 딸과 같은 인물인 듯하다.

『선조실록』의 기사(권41, 선조26년-1593년 8월 19일 경자 7번째 기사/권41, 선조26년-1593년 8월 23일 갑진 1번째 기사)에 따르면, 황혁과 황정욱은 처형을 면하고 이영만 처형된 이유에 대해 선조는 이영이 군율(軍律)까지 범했기 때문이라고 말하였다. 하지만 『선조실록』의 기사에 실린 사론(史論)은, 윗 사람들(순화군, 황혁, 황정욱) 뜻을 따를 수 밖에 없었던 이영을 처형한 일에 대한 모순을 지적하고 있다. 다음은 그 해당 기록이다.

『선조실록』 권41, 선조 26년(1593년) 8월 19일 경자 4번째 기사

죄인 이영이 복주(伏誅: 처형)되었다.

사신은 논한다. 전쟁에 패배하고 성(城)을 버렸으며, 임금을 잊고서 적에게 붙었으니 이영의 죄는 죽어 마땅하다. 그러나 적에게 붙은 것으로 말하면 수악(首惡)은 오히려 살아 있고, 패전한 것으로 말하면 이영 혼자만이 아닌데, 협종(脅從: 남의 위협에 의하여 따름)한 자만을 다스리고 그 괴수는 놓아주었으니, 어찌 인심을 복종시키고 후세에 본보기가 될 수 있겠는가.

『선조실록』 권41, 선조 26년(1593년) 8월 26일 정미 1번째 기사

사헌부가 죄인 황정욱과 황혁의 일을 잇따라 아뢰었으나, 상이 따르지 않았다.

사신은 논한다. 임금을 배반한 것보다 더 중한 죄가 없고 적에게 붙은 것보다 더 큰 악(惡)이 없는데, 정욱 부자는 왕실의 인척이라는 이유로 유독 죽음을 면하였으니, 그러고도 국가에 전형(典刑)이 있다고 하겠는가? 이영이 비록 죄를 자복(自服)하고 죽었지만, 지하에서 눈을 감지 못할 것이다.

지위를 이용해 자신이 지은 죄를 빠져나가는 일은 시대와 지역을 불문하고 일어나는 작태로서 역사의 반면교사라고 할 수 있다. 이영의 사건은 이와 관련이 있는 가문들에게는 아마도 덮어두고 싶은 과거일지도 모르겠다. 하지만 목숨을 잃은 이영에게는 억울한 바가 있고 또한 우리가 반성해야 할 교훈도 있으므로 굳이 그의 신상을 밝혀서 본 칼럼을 쓴다.

[참고자료]

국사편찬위원회, 『조선왕조실록』

한국고전종합DB, 이긍익(李肯翊)의 『연려실기술(燃藜室記述)』 권16, 「선조조고사본말(宣祖朝故事本末)」

이재호, 「<장양공정토시전부호도(壯襄公征討時錢部胡圖)> 연구」, 2013, 서울대학교 석사학위 논문

『함평이씨세보(咸平李氏世譜)』

[윤헌식]

칼럼니스트

이순신전략연구소 선임연구원

저서 : 역사 자료로 보는 난중일기

이메일 : thehand8@hanmail.net