вДљВЌљВёювЈё ВъљВъЦуБЂта┤ Ж░ЎВЮђ ВЌ╝ваЦВЮ┤ ВЃЮЖ▓евѓўвіћЖ░ђ в│┤вІц. Вѓ░ЖИИВЮў вЈївЕЕВЮ┤Ж░ђ ьЋўвѓў вЉў ВїЊВЮ┤Ж│а ВїЊВЮ┤вЕ┤ Ж▓░ЖхГВЌћ ьЃЉВЮ┤ вљўвЊ»ВЮ┤, в╣ёвАЮ ьЋўВ░«Ж▓ї ВЌгЖ▓еВДђвіћ вДљВЮ╝ВДђвЮ╝вЈё Ж▒░вЊГЖ▒░вЊГ вљўвЄївІц в│┤вЕ┤ вДѕВ╣евѓ┤ ВБ╝вгИтЉфТќЄВЮ┤ вљювІц.

ВБ╝вгИВЮ┤вЮ╝Ж│а ьЋ┤Вёю вфевЉљЖ░ђ вўЉЖ░ЎВЮђ ВБ╝вгИВЮђ ВЋёвІѕвІц. ВБ╝вгИвЈё Вќ┤вћћЖ╣їВДђвѓў ВБ╝вгИ вѓўвдёВЮ┤вІц. ВбІВЮђ вДљВЮђ вДї в▓ѕВЮё вљўьњђВЮ┤ ьЋўвЕ┤ ЖИ░вЈёВЮў ВБ╝вгИВЮ┤ вљўВДђвДї, вѓўВЂю вДљВЮђ вДї в▓ѕВЮё вљўьњђВЮ┤ ьЋўвЕ┤ ВађВБ╝ВЮў ВБ╝вгИВЮ┤ вљювІц.

ьў╣ВЌг РђўьїћЖ│хВѓ░ Ж░Њв░ћВюёРђЎвЮ╝віћ ВЮ┤вдёВЮё вЊцВќ┤в│И ВаЂВЮ┤ ВъѕВю╝ВІаВДђ вфевЦ┤Ж▓авІц. Ж░Њв░ћВюёЖ░ђ ВўЂьЌўВЮ┤ вДјЖИ░вАю вфЁВё▒ВЮ┤ ВъљВъљьЋю ЖИ░вЈёВ▓ўВъёВЮђ ВЋї вДїьЋю ВѓгвъїВЮђ вІц ВЋѕвІц. вІе ьЋю В░евАђвДїВЮ┤вЮ╝вЈё ЖиИЖ││ВЌљ ВўгвЮ╝ в│И ВЮ╝ВЮ┤ Въѕвіћ вХёвЊцВЮ┤вЮ╝вЕ┤, ВўгвЮ╝Вёю ВДђВІгУЄ│т┐ЃВю╝вАю РђюВЋйВѓгВЌгвъўвХѕРђЮВЮё ВЌ╝ВєАьЋю Ж▓йьЌўВЮё ВДђвІї вХёвЊцВЮ┤вЮ╝вЕ┤ вѕёЖхгвЊа ьЋюЖ▓░Ж░ЎВЮ┤ вгхВІюВаЂ вЈЎВЮўвЦ╝ ьЋўВДђ ВІХвІц, ВЮ┤ Ж░Њв░ћВюёЖ░ђ ьєАьєАьъѕ ВЮ┤вдёЖ░њВЮё ьЋювІцвіћ ВѓгВІцВЮё. Ж▒░ЖИ░ ВЋйВѓгВЌгвъўвХђВ▓ўвІўВЌљЖ▓ї Ж░ёВаѕьъѕ ЖИ░вЈёвЦ╝ вЊювдгвЕ┤, ьІђвд╝ВЌєВЮ┤ ьЋю Ж░ђВДђВћЕВЮў ВєїВЏљВЮђ ВЮ┤вБеВќ┤ВДёвІцвіћ в»┐ВЮї вЋївгИВЮ┤вІц.

Ж░Њв░ћВюёвАю ьќЦьЋўвіћ Вѓ░ЖИИВЮђ ВЌгвіљ ЖИ░вЈёВ▓ўВЌљ в╣ёьЋа Вѕў ВЌєВЮё вДїьЂ╝ вєњЖ│авЈё Ж░ђьїївЦ┤вІц. ВѕўВДЂ ВєЪЖхгВ╣ю ВЋћв▓й ВѓгВЮ┤ВѓгВЮ┤вАю ВѓгвІцвдгЖ░ЎВЮ┤ вєЊВЌг Въѕвіћ ВѕўВ▓ю вІеВЮў вЈїВИхЖ│ёЖ░ђ ВаіВЮђ ВѓгвъївЊцВА░В░е ьЏёВюа ьЋюВѕевХђьё░ вѓ┤ВЅгЖ▓ї вДївЊавІц. ЖиИ ьЌўвѓюьЋю в╣ёьЃѕЖИИВЮё вћ░вЮ╝ вЉљЖ║╝в╣ёВ▓ўвЪ╝ ВЌЅЖИѕВЌЅЖИѕ ЖИ░Вќ┤ВўцвЦ┤вЕ░ ВЅ┤ ВЃѕ ВЌєВЮ┤ РђюВЋйВѓгВЌгвъўвХѕ, ВЋйВѓгВЌгвъўвХѕРђдРђдРђЮВЮё ВЌ╝ВєАьЋўвіћ Ж╝гвХђвъЉ ьЋавеИвІѕВЮў ЖИ░вЈё ВєївдгвЦ╝ вЊБЖ│а ВъѕвЁИвЮ╝вЕ┤ ВађВаѕвАю ВѕЎВЌ░ьЋю вДѕВЮїВЮ┤ вљювІц. вг┤Віе в╣ёВЏљТѓ▓жАўВЮё Ж░ёВДЂьЋўЖ│а ВъѕЖИ░ВЌљ ВађвдгвЈё ВаѕВаѕьъѕ вХђВ▓ўвІў вфЁьўИвЦ╝ вХѕвЪгвїѕЖ╣ї. Ж░ђВі┤ВєЇВЌљВёю Вџ░вЪгвѓўВўцвіћ ЖиИ ВДђЖи╣ьЋю ВІаВІгВЌљ вЈївХђВ▓ўВЮИвЊц Вќ┤В░ї Ж░љВЮЉьЋўВДђ ВЋіВЮё Вѕў ВъѕВю╝въ┤.

Вѓ┤ВЋёЖ░ђвІц в│┤вЁИвЮ╝вЕ┤, ВЮ┤вћ░ЖИѕ РђўЖ╝ГВДђРђЎвІѕ РђўвѓевЊЮућитЙЌРђЎВЮ┤вІѕ ьў╣ВЮђ РђўьЋёвЁђуЋбтЦ│РђЎвІѕ ьЋўвіћ вЊ▒ВєЇВЮў ВЮ┤вдёВЮё Ж░ђВДё ВЌгВё▒вЊцВЮё вДївѓўЖ│ц ьЋювІц. вѓеВЋёВёаьўИВѓгВЃЂВЮ┤ ВаѕвїђВЮў Ж░ђВ╣ўвАю ВДђв░░ьЋўвЇў ВДђвѓю ВІюВаѕ, ВЋёвЊцВЮё ВЃЮВѓ░ьЋўВДђ вф╗ьЋю ВЌгВЮИВЌљЖ▓ївіћ вїђвЦ╝ ВЮ┤Вќ┤ВЋ╝ ьЋювІцвіћ ВЃЮЖ░ЂВю╝вАю вг┤ВъљуёАтГљЖ░ђ В▓юьўЋВ▓ўвЪ╝ вг┤Ж▒░Вџ┤ ВЃЮВЮў ВДљВЮ┤ ВЋёвІѕВЌѕвЇўЖ░ђ. ЖиИвЪгЖИ░ВЌљ ВўѕВЮў ЖиИ ВЮ┤вдёвЊцВЌљвіћ РђўЖ╝Г ВЋёвЊцВЮё ВаљВДђьЋ┤ вІгвЮ╝РђЎ, РђўвѓеВъљВЋёВЮ┤вЦ╝ Вќ╗Ж▓ї ьЋ┤ ВБ╝ВІГВѓгРђЎ, РђўВЌгВъљВЋёВЮ┤віћ ВЮ┤Ваю ЖиИвДїРђЎ ьЋўвіћ Вџ░вдг ВЌгВЮИвёцвЊцВЮў Ж░ёВаѕьЋю ВЌ╝ВЏљВЮ┤ ьѕгВўЂвљўВќ┤ ВъѕвІц.

ВёИВЃЂВЮў ВѕўвІцьЋю вДљвЊц Ж░ђВџ┤вЇ░ ВЮ┤вдёвДїьЂ╝ ВъљВБ╝ вХѕвдгвіћ Ж▓ЃВЮ┤ вўљ ВъѕВЮёЖ╣ї. РђюЖ╝ГВДђВЋ╝, Ж╝ГВДђВЋ╝РђЮ, РђювѓевЊЮВЋё, вѓевЊЮВЋёРђЮ, РђюьЋёвЁђВЋ╝, ьЋёвЁђВЋ╝РђЮ, ВЮ┤ваЄЖ▓ї В▓ю в▓ѕ вДї в▓ѕ вљўьњђВЮ┤ьЋўВЌг вХђвЦ┤вІц в│┤вЕ┤, ЖиИЖ▓ЃВЮ┤ ьЋўвѓўВЮў ВБ╝вгИВЮ┤ вљўЖ│а Ж▒░ЖИ░ВЌљ ВЌ╝ваЦВЮ┤ Ж▒ИвацВёю вДѕВ╣евѓ┤ ВєївДЮВЮ┤ ьўёВІцвАю вѓўьЃђвѓа Ж▓ЃВъёВЮё Жх│Ж▓їЖх│Ж▓ї в»┐Ж│а ВІХВќ┤ ьќѕвіћВДђвЈё вфевЦИвІц.

Вќ┤ВГЎВъќВЮђ ВѓгВЌ░ВЮ┤ВДђвДї Вџ░вдг ВДЉ ВЮ┤ВЋ╝ЖИ░вЦ╝ ьЋюв▓ѕ ьЋ┤ в│╝Ж╣ї ьЋювІц. ВДЉВЮў ьЂ░ВЋёВЮ┤Ж░ђ ьЃюВќ┤вѓгВЮё вЋї, ВЮ┤вдёВЮё ВъѕВЮё ВъгтюеВъљВЎђ ьќЅв│хьЋа ьќЅт╣ИВъљвЦ╝ ВЇеВёю РђўВъгьќЅРђЎВЮ┤вЮ╝Ж│а ВДђВЌѕвІц. ЖиИвъў вєЊЖ│авіћ вЁђВёЮВЮ┤ Ж░ЊвѓюВЋёЖИ░ВўђВЮё ВаЂвХђьё░ вѓўвіћ вг┤Віе ВБ╝вгИВЮ┤вЮ╝вЈё ВЎИвЊ» РђюВ░ЕьЋю ВъгьќЅВЮ┤, В░ЕьЋю ВъгьќЅВЮ┤РђЮ ьЋўвЕ░ ВЮ┤вдё ВЋъВЌљвІц ЖЙИв░ѕвДљ ьЋўвѓўвЦ╝ вХЎВЌгВёю вХѕвЪг ВЎћвІц. ЖиИваЄЖ▓ї ьЋўвБе, ВЮ┤ьІђ, ВѓгьЮў, ьЋю вІг вЉљ вІг ВёЮ вІг вљўьњђВЮ┤вљю Ж▓ЃВЮ┤ ВДђЖИѕЖ╗Ј Жи╝ ВЮ┤ВІГ вЁё Ж░ђЖ╣їВЮ┤вЦ╝ ВЮ┤Вќ┤ВаИ ВўцЖ│а ВъѕвІц. ЖиИвЪгвІц в│┤вІѕ, ВЮ┤Ваювіћ РђюВ░ЕьЋю№йъ ВъгьќЅВЮ┤, В░ЕьЋю№йъ ВъгьќЅВЮ┤РђЮ ьЋўвЕ┤Вёю вДѕВ╣ў вг┤Віе вЁИвъўВ▓ўвЪ╝ Ваюв▓Ћ Ж░ђвЮйЖ╣їВДђ ВъАьўћвІц.

ВЋавІ╣В┤ѕ ьћ╝ЖиИвДљвдгВўе ьџеЖ│╝ Ж░ЎВЮђ вфЕВаЂВЮё вЁИвдгЖ│аВёю ЖиИвдг ьЋю Ж▓ЃВЮђ вг╝вАа ВЋёвІѕвІц. вІеВДђ ЖиИвЃЦ ВЮ┤вдёвДї вХђвЦ┤вацвІѕ вГћЖ░ђ ьЌѕВаёьЋю вЊ»ВІХВќ┤ Вё▒ вїђВІа вёБВќ┤ вХѕвЪг в│И Ж▓ЃВЮ╝ в┐љВЮ┤вІц. Ж▓йВюёВЋ╝ Вќ┤В░ї вљўВЌѕЖ▒┤ вЁђВёЮВЮ┤ ЖиИвІцВДђ ьЂ░ вДљВЇй ьЋю в▓ѕ вХђвдгВДђ ВЋіЖ│а вг┤вЇўьЋўЖ▓ї ВъљвЮ╝ ВБ╝ВЌѕВю╝вІѕ, ВЃЮЖ░ЂьЋўвЕ┤ Ж│авДЎЖ│а ЖИ░ьі╣ьЋўЖИ░ ЖиИВДђВЌєвІц. вДљВЮ┤ ВћеЖ░ђ вљювІцЖ│а ьќѕвЇўЖ░ђ. вЁИвъў Вѓ╝ВЋё вХѕвЪгВцђ ВЮ┤вдё ВЋъВЮў ЖиИ ЖЙИв░ѕвДљВЮ┤ ьЋўвѓўВЮў ЖИ░вЈёЖ░ђ вљю вЇЋВЮ┤вЮ╝ в»┐Ж│а ВІХвІц.

вХѕЖ░ђВЮў Ж░ђвЦ┤В╣еВЌљ вћ░вЦ┤вЕ┤ ВѓгвъїВЮђ вѕёЖхг ВЌєВЮ┤ ВёИВЃЂВЌљ Вўг вЋївХђьё░ ВъЁВєЇВЌљвІц вЈёвЂ╝вЦ╝ ВДђвІѕЖ│а ьЃюВќ┤вѓювІцЖ│а ьЋювІц. ЖиИвдгьЋўВЌг ЖиИ вЈёвЂ╝Ж░ђ вѓеВЮў Ж░ђВі┤ВЮё В░ЇЖ▓ї вљўвЕ┤, ЖиИЖ▓ЃВЮ┤ вЈёвдгВќ┤ ВъљВІаВЮё В░ЇЖ▓ї вљювІцвіћ Ж▓ЃВЮ┤вІц. ВєљВю╝вАю В░Ївіћ вЈёвЂ╝віћ ВёИВЏћВЮ┤ ВДђвѓўвЕ┤ Ж▓░ЖхГВЌћ ЖиИ ВЃЂВ▓ўЖ░ђ ВЋёвг╝Ж▓аВДђвДї, ьўђвАю В░Ївіћ вЈёвЂ╝віћ ВЋёвг┤вдг ВёИВЏћВЮ┤ ьЮўвЪгвЈё вЂЮвѓ┤ ЖиИ ВЃЂВ▓ўЖ░ђ ВЋёвг╝ВДђвЦ╝ ВЋівіћвІц. ЖиИвдгЖ│а вўљ ВбІВЮђ вДљВЮђ вїђЖ░ю ЖиИ ьЋю в▓ѕВю╝вАю ЖиИВ╣ўЖ│а вДљВЋёвЈё, вѓўВЂю вДљВЮђ Ж▓░Вйћ ЖиИ ьЋю в▓ѕВю╝вАю ЖиИВ╣ўВДђвЦ╝ ВЋівіћвІц. вІе ьЋю в▓ѕВЮў вѓўВЂю вДљВЮ┤, вДї в▓ѕВЮў Ж░ђВі┤ВЮё ьЏёв▓╝ ьїївіћ ВєАЖ││ВЮ┤ вљўВќ┤ Ж▒░вЊГЖ▒░вЊГ ВЃЂВ▓ўвЦ╝ вЇДвѓИвІц. Въўвф╗ вѓ┤в▒ЅВќ┤ВДё вДљВЮђ ЖиИвДїьЂ╝ вг┤ВёГЖ│а Вѓ┤ВіцвЪгВџ┤ Ж▓ЃВЮ┤вІц.

Вќ┤В░ї вДљВЌљ ьЋюьЋўЖ▓авіћЖ░ђ. вДѕВЮїВЮў ВъЉВџЕВю╝вАю в╣џВќ┤ВДђвіћ Вѓ┐вљю ЖИ░Вџ┤ВЮђ в╣ёВЃЂуањжююв│┤вІц В╣ўвфЁВаЂВЮ┤вІц. ВЌгВъљЖ░ђ ьЋюВЮё ьњѕВю╝вЕ┤ ВўцвЅ┤ВЏћ ВЌ╝В▓юВЌљвЈё ВёювдгЖ░ђ вѓ┤вд░вІцЖ│а ьќѕвІц. ЖиИЖ▓ЃВЮђ Ж░ђВі┤ВЌљ вД║ьъѕвіћ ВЮЉВќ┤вдгвІц. ЖиИвъўВёю ьЋюВЮё ьњѕЖ│а ВБйВЮђ ВЮ┤вЊцВЮђ ВЏљЖиђЖ░ђ вљўВќ┤ ЖхгВ▓юС╣ЮТ│ЅВЮё вќавЈївЕ░ Вѓ░ ВѓгвъїВЮё Ж┤┤вАГьъївІц. в▒ђВЮў ьўђВЌљВёю вЈЁВЮ┤ в┐юВќ┤ВаИ вѓўВўцвЊ» ьЋюВЮё ьњѕВЮђ Ж░ђВі┤ВЌљВёа вЈЁЖИ░Ж░ђ в┐юВќ┤ВаИ вѓўВўевІц. ЖиИ вЈЁЖИ░віћ Ж│Д ВађВБ╝Ж░ђ вљўВќ┤ Вѓ┤уЁъВЮ┤ вД║ьъї ВЮ┤ВЌљЖ▓ї ВЋЎЖ░џВЮїВЮё ьЋўвац вЊавІц.

ВађВБ╝віћ вЕћВЋёвдгВЮў ВєЇВё▒ВЮё ВДђвЁћвІц. ВъљВІаВЮ┤ вѓеВЮё ьќЦьЋ┤ ВађВБ╝вЦ╝ ьЇ╝вХђВю╝вЕ┤, ЖиИ ВађВБ╝Ж░ђ вХђвЕћвъЉВЮ┤ вљўВќ┤ вЈїВЋёВЎђ вЂЮвѓ┤віћ ВъљВІавДѕВађ вДЮЖ░ђвюевд░вІц. ВА░Вёа ьЏёЖИ░ ЖХЂВаЋвгИьЋЎВЮИсђјВЮИьўёВЎЋьЏёВаёсђЈВЮђ ВЮ┤ ВађВБ╝Ж░ђ Вќ┤вќаьЋю ВЃЂьЎЕВю╝вАю ЖиђЖ▓░ВДђВќ┤ВДђвіћЖ░ђвЦ╝ ВІцЖ░љвѓўЖ▓ї ЖиИвац вєЊВЋўвІц. ВѕЎВбЁВЮё ьќЦьЋю ВѓгвъЉВЌљ вѕѕВЮ┤ вЕђВќ┤ ВЌ░ВаЂ№дљТЋхВЮ┤ВЌѕвЇў ВЮИьўёВЎЋьЏёВЌљЖ▓ї ВађВБ╝ВЮў вЈЁьЎћВѓ┤ВЮё ВЈўВЋё вїё ВъЦьЮгв╣ѕ, ЖиИвАю ВЮИьЋ┤ ВЮИьўёВЎЋьЏёвіћ ВЏљВЮИ вХѕВЃЂВЮў в│ЉВЮё Вќ╗Вќ┤ ВІювдёВІювдё ВЋЊвІц ВёИВЃЂВЮё вќавѓўЖ│а вДївІц. ьЋўВДђвДї ЖиИ ВађВБ╝Ж░ђ вДѕВ╣евѓ┤ ВъљВІаВЌљЖ▓ївАю вљўвЈїВЋёВЎђ ВъЦьЮгв╣ѕ ВЌГВІю ВѓгВЋйВЮё в░ЏЖ│аВёю В░Иьў╣ьЋю ВхюьЏёвЦ╝ вДъВДђ ВЋіВЋўвЇўЖ░ђ. ВЮ┤Ж▓ЃВЮ┤ ВађВБ╝ВЮў Вќ╝Жх┤ВЮ┤Вџћ ВађВБ╝ВЮў ВєЇВё▒ВЮИ Ж▓ЃВЮ┤вІц.

ВбІВЮђ вДљвДї Ж│евЮ╝Вёю ВЊ░Ж│а, ВбІВЮђ ВЃЮЖ░ЂвДї Ж│евЮ╝Вёю ьЋўвЈёвАЮ вЁИваЦьЋўвЕ░ Вѓ┤Ж│а ВІХвІц. ВбІВЮђ вДљЖ│╝ ВбІВЮђ ВЃЮЖ░ЂвДї ьЋўЖ│а Вѓ┤ВЋёвЈё Вўцьъѕвац вХђВА▒ьЋю Ж▓ЃВЮ┤ Вџ░вдгвёц ВЮИВЃЮВЮ┤Ж▒░віў Жх│ВЮ┤ вѓўВЂю вДљ, вѓўВЂю ВЃЮЖ░ЂВю╝вАю ЖхгВЌЁтЈБТЦГВЮё ВДЊЖ│а ВЮўВЌЁТёЈТЦГВЮё вДївЊц ВЮ╝ВЮ┤ вГљ ВъѕВЮёЖ╣ї в│┤вЃљ.

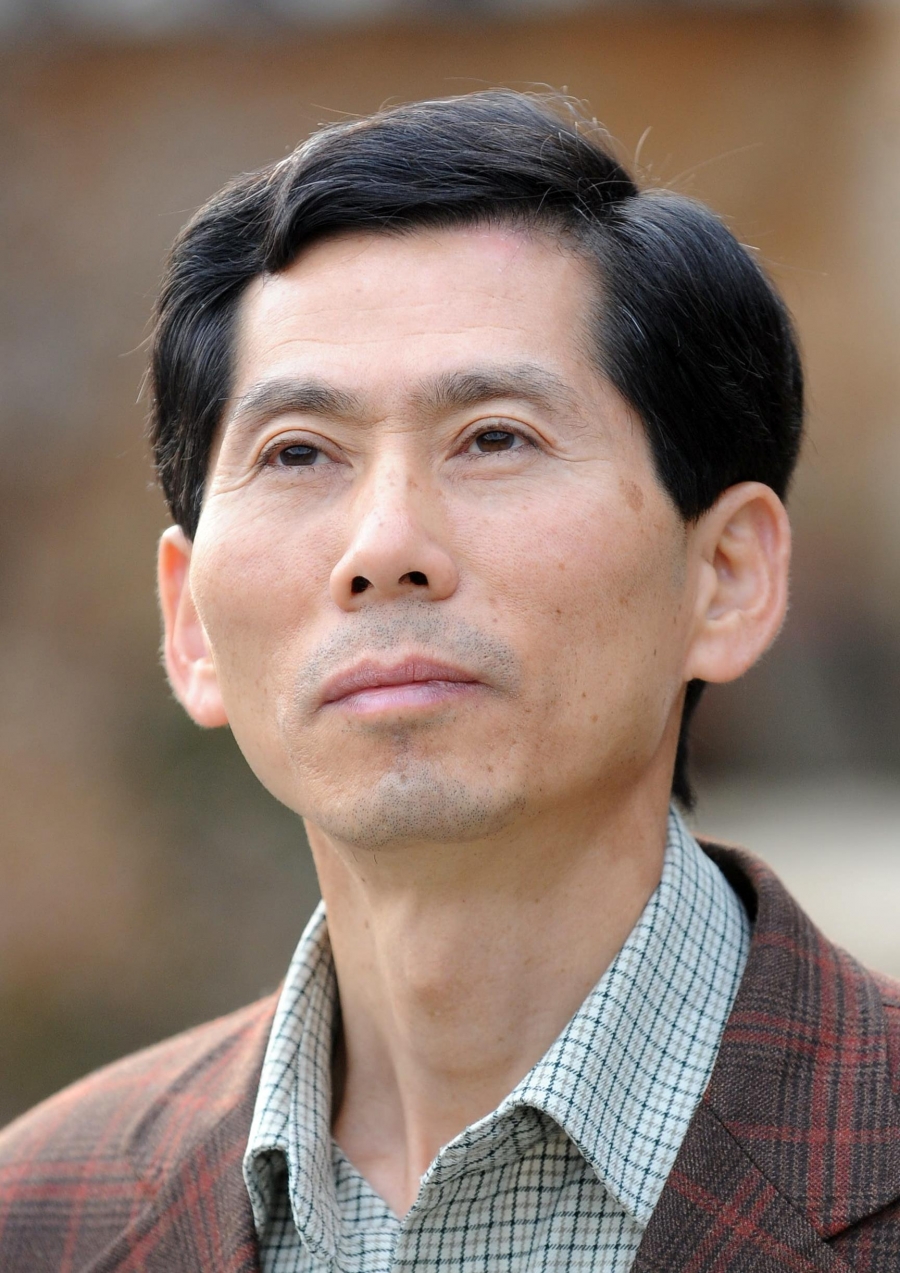

[Ж│йьЮЦваг]

1991вЁё сђіВѕўьЋёвгИьЋЎсђІ, 1999вЁёсђівїђЖхгвгИьЋЎсђІВю╝вАю вЊ▒вІе

ВѕўьЋёВДЉ сђјВџ░ВІюВъЦВЮў ВўцьЏёсђЈвЦ╝ в╣ёвА»ьЋўВЌг В┤Ю 12ЖХї ьј┤вЃё

ЖхљВЏљвгИьЋЎВЃЂ, ВцЉв┤Ѕ ВА░ьЌївгИьЋЎВЃЂ, Вё▒ьўИвгИьЋЎВЃЂ,

ьЮЉЖхгвгИьЋЎВЃЂ, ьЋюЖхГвЈЎВёювгИьЋЎ ВъЉьњѕВЃЂ вЊ▒ВЮё ВѕўВЃЂ

ьЋюЖхГвгИьЎћВўѕВѕаВюёВЏљьџї В░йВъЉЖИ░ЖИѕ в░ЏВЮї

Ваю4ьџї ВйћВіцв»ИВЋѕВЃЂ вїђВЃЂ ВѕўВЃЂ

ВЮ┤вЕћВЮ╝ kwak-pogok@hanmail.net