Жи╝В▓ў ВЮїВІЮВаљВЌљВёю ВаљВІгВЮё вЂЮвѓ┤Ж│а Вѓгвг┤ВІцвАю вЈїВЋёВўцвіћ ВцЉВЮ┤ВЌѕвІц. вг┤ВІгВйћ ЖИИЖ░ђ ВфйВю╝вАю вѕѕЖИИВЮё ВБ╝віћ ВѕюЖ░ё, вІ┤в▓╝вЮйВЌљ вХЎВЮђ ьЋўВќђ ВбЁВЮ┤ВфйВДђ ьЋўвѓўЖ░ђ ВЎђвЮй ВІюВёаВЮё ‿┤вІ╣Ж▓╝вІц.

РђюВЮ┤Ж││ВЌљ ВЊ░ваѕЖИ░ в▓ёвдгвіћ ВЮИЖ░ёВЮђ ВЮИЖ░ёВЊ░ваѕЖИ░вІцРђЮ

РђўВЊ░ваѕЖИ░ в▓ёвдгвіћ ВЮИЖ░ёРђЎЖ│╝ РђўВЮИЖ░ёВЊ░ваѕЖИ░РђЎ, вѓ▒вДљвЊцВЮў ВъљвдгвЦ╝ ВЋъвњцвАю в░ћЖЙИВќ┤ вєЊВЮїВю╝вАюВЇе Ж░ЋьЋю ВБ╝ВІю ьџеЖ│╝вЦ╝ Ж▒░вЉљЖ│а ВъѕвІц. В┤їВ▓аВѓ┤ВЮИВЮў ЖИ░в░юьЋю в░юВЃЂВЌљ ьЃЂ вг┤вдјВЮ┤ В│љВАївІц. Вќ╝вДѕвѓў вХђВЋёЖ░ђ В╣ўв░ђВЌѕВю╝вЕ┤ ВЮ┤В▓ўвЪ╝ В╣╝вѓа Ж░ЎВЮђ вѓ▒вДљвЊцВЮё Ж░ќЖ│а ВЎћВЮёЖ╣ї.

вфевЦ┤ЖИ┤ вф░вЮ╝вЈё, ЖИђЖиђВЮў ВБ╝ВЮИВЮђ ьЈЅВєї вЈёвЉЉЖ│аВќЉВЮ┤В▓ўвЪ╝ вф░въў ВЊ░ваѕЖИ░вЦ╝ Ж░ќвІцв▓ёвдгвіћ ВќЉВІг вХѕвЪЅВъљвЊц вЋївгИВЌљ ВЌгЖ░ё Ж│евеИвдгвЦ╝ ВЇЕВЌг ВўцВДђ ВЋіВЋўВЮїВЮ┤ ьІђвд╝ВЌєвІц. в▓йв│┤вАю вХёвЁИВЮў Ж░љВаЋВЮё ьЉюВХюьЋўЖИ░ВЌљ ВЮ┤вЦ┤ЖИ░Ж╣їВДђ ЖиИвЈЎВЋѕ Ж░ќВЮђ ВѕўвІе, ВўцвДї в░Ев▓ЋВЮё вІц вЈЎВЏљьЋ┤ в│┤ВЋўВю╝вдгвЮ╝. ЖиИвЪ╝ВЌљвЈё ВўцвХѕЖ┤ђВќИтљЙ№ЦДжЌюуёЅ, вЈёвг┤ВДђ ВЄаЖиђВЌљ Ж▓й ВЮйЖИ░ВўђвЇў вфеВќЉВЮ┤вІц. ЖиИ ВІгВаЋ в░▒в▓ѕ ВЮ┤ьЋ┤Ж░ђ Ж░ђЖ│авЈё вѓевіћвІц.

ьЋўВДђвДї ЖиИвЪ░ ВЃЮЖ░ЂвЈё ВъаВІю, вЈїВЋёВёюВёю В░гВ░гьъѕ ьЌцВЋёвац в│┤вІѕ ВА░ЖИѕ Ж▒ИвЪгВДё ьЉюьўёВЮё ВЊИ Вѕўвіћ ВЌєВЌѕВЮёЖ╣ї, ВЋёВЅгВџ┤ вДѕВЮїВЮ┤ Ж│аЖ░ювЦ╝ вЊавІц. ьЋюьјИВю╝вАа ВўцВБйьќѕВю╝вЕ┤ ВІХВЮђ вЈЎВаЋВІгВЮ┤ ВЮ╝вЕ┤ВёювЈё, вІцвЦИ ьЋюьјИВю╝вАа ВЋёвг┤вдг ЖиИваЄВДђвДї ВўѕВЮў ВбЁВЮ┤ВфйВДђ ВєЇ ЖИђЖиђвіћ вёѕвг┤ ВДђвѓўВ╣ю Ж▓Ѓ Ж░ЎВЋё Ж▒░вХђЖ░љВЮ┤ віљЖ╗┤ВДђЖИ░вЈё ьЋювІц.

ВЊ░ваѕЖИ░вЦ╝ вг┤вІе ьѕгЖИ░ьЋю вІ╣ВѓгВъљЖ░ђ ЖиИ ВађВБ╝ВЌљ В░г в▓йв│┤вЦ╝ в░юЖ▓гьЋўЖ▓ї вљювІцвЕ┤ Ж│╝ВЌ░ Вќ┤вќц в░ўВЮЉВЮё в│┤ВЮ╝Ж╣ї. Вџ░вдг ВєЇвІ┤ВЌљ вГљ вђљ вєѕВЮ┤ Вё▒вѓИвІцЖ│а, вДѕвЋЁьъѕ ВєљЖ░ђвЮйВДѕв░ЏВЮё вДїьЋю ВіцВіцвАюВЮў ьќЅВюёвіћ вЈїВЋёв│╝ ВЃЮЖ░ЂВЮё ВЋіЖ│а вЈёвдгВќ┤ вфЕВЌљ ьЋЈвїђвЦ╝ ВёИВџИВДђвЈё вфевЦ╝ ВЮ╝ВЮ┤вІц.

РђўВЮИЖ░ёВЊ░ваѕЖИ░вЮ╝вЕ░ вЈЁьЋю вДљВЮё вѓ┤в▒Ѕвіћ вёцвєѕВЮ┤ВЋ╝вДљвАю ВаЋВъЉ ВЊ░ваѕЖИ░ВЮИЖ░ёВЮ┤вІц.РђЎ вДїВЮ╝ ВЮ┤вЪ░ ВІЮВю╝вАю вѓўВўевІцвЕ┤ ВќЉВфй вІц Вќ┤ВДђЖ░ёьЋю ВюёВЮИвЊцВЮ┤Ж▓аЖ▒░вІѕ ВІХвІц. ВёювАюЖ░ђ ЖиИ вѓўвг╝ВЌљ ЖиИ в░ЦВЮИ ВЁѕ ВЋёвІѕЖ▓авіћЖ░ђ.

ВађВБ╝віћ в│ИВІю в│┤в│хВЮў ВєЇВё▒ВЮё ВДђвЁћвІц. вѓеВЌљЖ▓ї ВађВБ╝вЦ╝ ьЇ╝вХђВю╝вЕ┤ ЖиИЖ▓ЃВЮ┤ Ж▒░ЖЙИвАю ВађВБ╝ВЮў вЈЁьЎћВѓ┤ВЮ┤ вљўВќ┤ ВъљВІаВЌљЖ▓ївАю вљўвЈїВЋёВўцЖ▓ї вљўВќ┤ ВъѕвІц. вІ┤в▓╝вЮйВЮў ЖИђЖиђвЦ╝ вДївѓўвіћ ВѕюЖ░ё, ВЌгвЪг ьЋ┤ ВаёвХђьё░ ьЋ┤Ж▓░ в░ЕВЋѕВЮё В░ЙВДђ вф╗ьЋ┤ Ж│аВІгьЋўЖ│а Въѕвіћ вгИВа»Ж▒░вдг ьЋўвѓўЖ░ђ вўљвІцВІю вХѕВЉЦ Ж│аЖ░ювЦ╝ вЊавІц.

Ж▒ИьЋЈьЋўвЕ┤ ьЈљв╣ёвІљВЮ┤вЕ░ ьћївЮ╝ВіцьІ▒ Ж░ЎВЮђ ВюаьЋ┤ вг╝ВДѕВЮё ВЋёвг┤вЪ░ ВБёВ▒ЁЖ░љ ВЌєВЮ┤ ВєїЖ░ЂьЋўвіћ вЈЎвёц Вѓгвъї вфЄвфЄ вЋївгИВЌљ Ж│евеИвдгвЦ╝ ВЋЊВЋё ВЎћвІц. ВйћВЮў ВаљвДЅВЮё ВъљЖи╣ьЋўвіћ ВЌГьЋю вЃёВЃѕвЈё вЃёВЃѕвацвІѕВЎђ, вг┤ВЌЄв│┤вІц ьЎўЖ▓йьўИвЦ┤вфгВЮИ вІцВЮ┤ВўЦВІаВЮ┤ вѓўВЎђВёю ВЮИВ▓┤ВЌљ В╣ўвфЁВаЂВЮИ ьЋ┤ВЋЁВЮё вЂ╝В╣ювІцЖ│а вёљвдг ВЋївацВаИ ВъѕЖИ░ вЋївгИВЮ┤вІц. ВЮ┤Ж││ВЌљ ВЊ░ваѕЖИ░вЦ╝ в▓ёвдгвіћ ВЮИЖ░ёВЮђ ВЮИЖ░ёВЊ░ваѕЖИ░вІц.

вѓў ВъљВІаВЮё вЈїВЋёв│┤Ж▓ї вДївЊювіћ ВўѕВЮў ЖиИ ЖИђЖиђВЌљ вњцьєхВѕўЖ░ђ Жи╝ВДѕЖ▒░вд░вІц. РђўвІ┤в░░ Вѓг ьћ╝Вџ░Ж│а Вѕа Вѓг вДѕВІювіћ вЈѕВЮђ ВЋёЖ╣ЮВДђ ВЋіЖ│а Ж│аВъЉ вфЄ ьЉ╝ ВЋѕ ьЋўвіћ ВЊ░ваѕЖИ░в┤Ѕьѕг ЖхгВъЁьЋўвіћ вЈѕВЮђ ВЋёЖ╣їВЏїВёю ВЃЮьЎюВЊ░ваѕЖИ░вЦ╝ вДѕЖхгВъАВЮ┤вАю ьЃюВЏїв▓ёвдгвіћ ВЊ░ваѕЖИ░ Ж░ЎВЮђ ВЮИЖ░ёвЊцРђЎ, вДѕВЮїВєЇВю╝вАю ВЮ┤ваЄЖ▓ї Ж░ђВІю вЈІВ╣ю вЈЁВёцВЮё ВЈўВЋё вїђВЌѕвЇў ВДђвѓю ВІюЖ░ёвЊцВЮ┤ вЅўВџ░В│љВДёвІц.

вДљВЮђ ВЮИЖ▓ЕВЮў ВъБвїђЖ░ђ вљювІцЖ│а ьќѕвЇўЖ░ђ. ВъљЖИ░Ж░ђ в▒ЅВЮђ вДљВЮ┤ ВъљВІаВЌљЖ▓ївАю вљўвЈїВЋёВЎђВёю ВіцВіцвАюВЮў ВЮИЖ▓ЕВЮё Ж░ЅВЋёве╣віћвІц. РђюВЌгЖИ░ВЌљ ВЊ░ваѕЖИ░вЦ╝ в▓ёвдгВДђ вДѕВёИВџћ. вІ╣ВІаВЮ┤ ВЊ░ваѕЖИ░ ВиеЖИЅв░ЏВіхвІѕвІц.РђЮ ВЮ┤ ВаЋвЈё ВѕўВюёВЮў ьЉюьўёВЮ┤ВЌѕВю╝вЕ┤ Вќ┤вЋаВЮёЖ╣ї. ВЮ┤вЪ░ ВЃЮЖ░ЂВЮё ьЋўЖ│а ВъѕВю╝вацвІѕ вгИвЊЮ ВўЏвѓаВЮ┤ВЋ╝ЖИ░ ьЋю ьєавДЅВЮ┤ вЄївдгвЦ╝ ВіцВ╣ювІц.

ВА░Вёа ВІювїђ вЋї, Вё▒ВЮ┤ в░Ћ ВћевЮ╝віћ Ж▓ЃвДї ВЋївацВДё вѓўВЮ┤ ВДђЖИІьЋю в░▒ВаЋВЮ┤ ВъЦьё░ВЌљВёю ьЉИВцЈЖ░ёВЮё ВЌ┤Ж│а ВъѕВЌѕвІц. Вќ┤віљ вѓа ВаіВЮђ ВќЉв░ў вЉљ ВѓгвъїВЮ┤ Ж▒░ВЮў Ж░ЎВЮђ ВІюЖ░ёВЌљ в░Ћ ВћеВЮў Ж░ђЖ▓ївАю Ж│аЖИ░вЦ╝ ВѓгвЪг ВЎћвІц. ЖиИВцЉ ьЋю ВќЉв░ўВЮђ РђюВќ┤ВЮ┤, ВЌгЖИ░ Ж│аЖИ░ ьЋю Жи╝РђЮьЋўЖ│а ьЅЂвфЁВіцвЪ░ Вќ┤ьѕгвАю вДљьќѕвІц. ВЋёВІювІцВІюьћ╝ ЖиИ ВІювїђвіћ в░▒ВаЋВЮ┤вЮ╝вЕ┤ В▓юв»╝ ВцЉВЌљВёювЈё Ж░ђВъЦ вѓ«ВЮђ Ж│ёВИхВЮ┤ ВЋёвІѕВЌѕвЇўЖ░ђ. ЖиИвъў, в░▒ВаЋВЮ┤вЮ╝вЕ░ ВќЋВъАВЋёв│┤Ж│а ЖиИваЄЖ▓ї в░ўвДљВЮё ьЋю Ж▓ЃВЮ┤вІц. в░ўвЕ┤ВЌљ вІцвЦИ ьЋю ВќЉв░ўВЮђ Рђюв░Ћ Вёюв░Е, вѓўвЈё Ж│аЖИ░ ьЋю Жи╝ ВБ╝ВІюЖ▓їРђЮвЮ╝вЕ░ Вѓ┤Ж░ђВџ┤ вфЕВєївдгвАю ВБ╝вгИВЮё вёБВЌѕвІц. в╣ёвАЮ В▓юв»╝ ВІавХёВЮ┤ЖИ┤ ьЋўВДђвДї ВЌ░вДїьЋю Вќ┤вЦИьЋюьЁї ьЋевХђвАю ьЋўвїђвЦ╝ ьЋ┤Вёа ВЋѕ вљювІцвіћ ВЃЮЖ░ЂВЌљВёюВўђвІц.

ВъаВІю ьЏё, вЉљ ВѓгвъїВЮ┤ Ж▒┤вёцв░ЏВЮђ Ж│аЖИ░ВЮў ВќЉВЮђ Жи╝ в░░ Ж░ђЖ╣їВЮ┤вѓў В░еВЮ┤Ж░ђ вѓгвІц. вІцвДї ВХюВІаВЮ┤ вѓ«ВЮё в┐љВЮ┤ВДђ, ЖиИваЄвІцЖ│а ьЋ┤Вёю в░░ВЋїЖ╣їВДђ ВЌєВю╝въђ в▓ЋВЮђ ВЌєВДђ ВЋіВЮђЖ░ђ. ВъљЖИ░вЦ╝ вїђВаЉьЋ┤ ВБ╝віћ ВаљВъќВЮђ ВќЉв░ўВЌљЖ▓ї в░Ћ ВћеВЮў вДѕВЮїВЮ┤ вЇћ Ж░ћвЇў Ж▒┤ ВЮИВДђВЃЂВаЋВЮ┤вдгвЮ╝. ве╝Вађ Вўе ВќЉв░ўВЮ┤ ВХћЖХЂьЋўвЊ» вћ░ВаИ вг╝ВЌѕвІц. ВЃЂЖ▓Ѓ ВБ╝ВаюВЌљ Вѓгвъї вЉљЖ│а В░ев│ёВЮё ьЋювІц ВІХВќ┤ Ж│аЖ╣ЮЖ▓ї ВЌгЖ▓еВАївЇў Ж▓ївІц.

РђюВЋ╝ ВЮ┤вєѕВЋё! Ж░ЎВЮђ ьЋю Жи╝ВЮИвЇ░вЈё ВЎю Вађ Вѓгвъї Ж│аЖИ░віћ ВађваЄЖ▓ї вДјЖ│а вѓ┤ Ж│аЖИ░віћ ВЮ┤ваЄЖ▓ї ВаЂВю╝вЃљ?РђЮ

ЖиИ вІцЖиИВ╣еВЌљ в░▒ВаЋВЮђ вѓюЖ░љьЋю ВЃЂьЎЕВЮё ЖИ░в░юьЋю вїђвІхВю╝вАю в╣ёВ╝ю Ж░ёвІц.

РђюВўѕ, ЖиИВЋ╝ ВєљвІў Ж│аЖИ░віћ РђўВќ┤ВЮ┤РђЎЖ░ђ ВъљвЦИ Ж▓ЃВЮ┤Ж│а Вађ Вќ┤вЦ┤ВІа Ж│аЖИ░віћ Рђўв░Ћ Вёюв░ЕРђЎВЮ┤ ВъљвЦИ Ж▓ЃВЮ┤вІѕЖ╣їВџћ.РђЮ

Ж▒░вЊювдё ьћ╝Вџ░віћ ВќЉв░ўВЮё ьќЦьЋ┤Вёю вЇўВДё в░▒ВаЋВЮў ьєхВЙїьЋю ВЮЉВѕўВЌљ ВёИВЃЂВѓгвАю В░ївЊа Ж░ђВі┤ВєЇ В▓┤ВдЮВЮ┤ ВІюВЏљВіцвЪйЖ▓ї вџФвдгвіћ ЖИ░вХёВЮ┤вІц. ВЮ╝в│ИВЮў Вќ┤віљ ВъЉЖ░ђвіћ ВДђЖи╣ьъѕ вг┤ВІгьЋ┤ в│┤ВЮ┤віћ вг╝ВА░В░евЈё ВъљВІаВЮё вѓўВЂўЖ▓ї вДљьЋўвіћ ВєївдгвЦ╝ вЊцвацВБ╝вЕ┤ Ж▓░ВаЋВЮ┤ ВЮ╝ЖиИвЪгВДё ьўЋВЃЂВю╝вАю вѓўьЃђвѓювІцвіћ ВБ╝ВъЦВЮё ьј╝В╣ўВДђ ВЋіВЋўвЇўЖ░ђ. в╣ёвАЮ вг┤ВаЋвг╝ВЮ╝ВДђвЮ╝вЈё ЖиИвЪгьЋўЖ▒░віў, ьЋўвг╝вЕ░ вДївг╝ВЮў ВўЂВъЦВЮ┤вЮ╝Ж│а ВЮ╝В╗гВќ┤ВДђвіћ ВЮИЖ░ёВЌљЖ▓ї ВъѕВќ┤ВёюВЮ┤въ┤.

ьЋю вДѕвћћ вДљВЮ┤ В▓ю вЃЦ в╣џВЮё Ж░џЖ▓ївЈё ьЋўЖ│а ВёювАю ВЏљВѕў ВѓгВЮ┤вАю вДївЊцЖИ░вЈё ьЋювІц. ьЋю Вцё ЖИђЖиђЖ░ђ вЕђВЕАьЋю ВѓгвъїВЮё ВБйВЮ╝ ВѕўвЈё ВъѕЖ│а ВѓгВДђВЌљ вѓ┤вф░вд░ ВѓгвъїВЮё Вѓ┤вд┤ ВѕўвЈё ВъѕвІц. вѓ┤Ж░ђ вѓеВЮё ВюёьЋ┤ Вцё вЋї вѓевЈё вѓўвЦ╝ ВюёьЋўЖ▓ї вљўвіћ Ж▓ЃВЮ┤ ВЋёвІљЖ╣ї. вг┤вдЄ вфевЊа ВѓгвъїВЮў ВЮўВІЮВЮў в░Љв░ћвІЦВЌљвіћ ьЃђВЮИВЌљЖ▓ї ВА┤ВцЉв░ЏЖ│а ВІХВЮђ ВЌ┤вДЮВЮ┤ Ж╣ћвац ВъѕЖИ░ вЋївгИВЮ┤вІц.

Ж░љВаЋВЮё ВъљЖи╣ьЋўвЕ┤ в░ўЖ░љВЮё ВѓгЖ▓ї вљўВДђвДї, Ж░љВё▒ВЌљ ьўИВєїьЋўвЕ┤ вДѕВЮїВЮё ВЏђВДЂВЮ┤Ж▓ї вљювІц. РђўВЮ┤ваЄЖ▓ї ьЋ┤вЮ╝РђЎ РђўВађваЄЖ▓ї ьЋ┤вЮ╝РђЎ ьЋўвіћ вфЁва╣ВА░вѓў ВДђВІюьўЋв│┤вІцвіћ РђўВЮ┤ваЄЖ▓ї ьЋўвіћ Ж▓ЃВЮ┤ Вќ┤вќ╗Ж▓аВќ┤?РђЎ РђўВађваЄЖ▓ї ьЋўвіћ Ж▓ЃВЮ┤ ВбІВЮё Вё▒ВІХВЮђвЇ░РђЎ ьЋўвіћ В▓ГВюаьўЋ вѓ┤ВДђвіћ ЖХївЕ┤ьўЋВЮ┤ ьЏеВћг вЇћ ВёцвЊЮваЦВЮ┤ ьЂгвІцвіћ ВѓгВІцВЮё, ВДђвѓювѓа ВЋёВЮ┤вЊцВЮё ьѓцВџ░вЕ┤Вёю ВЋїВЋўвІц.

РђюВё▒ ВЋѕ вѓ┤віћ ЖиИ Вќ╝Жх┤ВЮ┤ В░ИвІцВџ┤ Ж│хВќЉЖхгВџћ вХђвЊювЪгВџ┤ вДљ ьЋю вДѕвћћ в»ИвгўьЋю ьќЦВЮ┤вАювІцРђдРђд.РђЮ

вгИВѕўВѓгвдгв│┤Вѓ┤вІўВЮў Ж▓їВєАВЮё ВЌ╝ВєАьЋўвЁИвЮ╝вІѕ, ВіцВіцвАюВЮў ВДђвѓювѓавЊцВЮ┤ вЈїВЋёвІцв│┤ВЌгВёю ВЃѕВѓ╝ вѓ»ВЮ┤ ьЎћвЂѕЖ▒░вац ВўевІц.

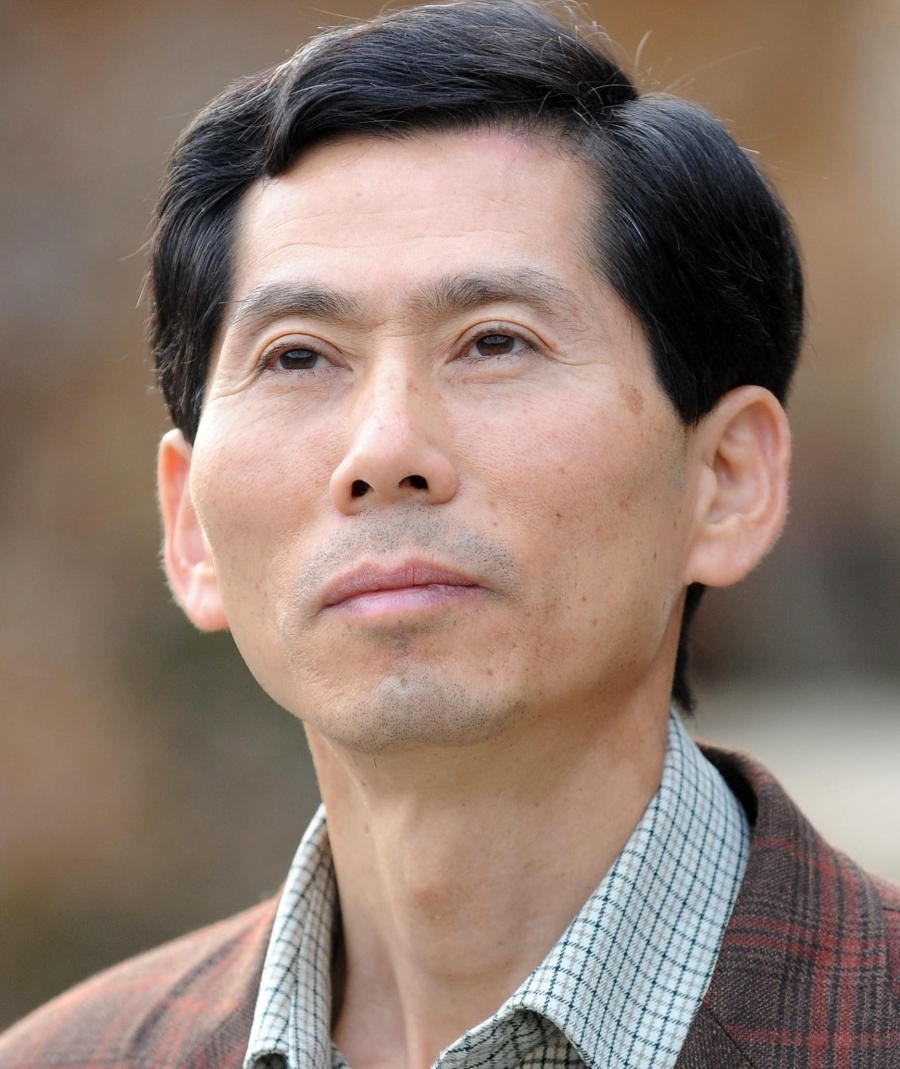

[Ж│йьЮЦваг]

1991вЁё сђіВѕўьЋёвгИьЋЎсђІ, 1999вЁёсђівїђЖхгвгИьЋЎсђІВю╝вАю вЊ▒вІе

ВѕўьЋёВДЉ сђјВџ░ВІюВъЦВЮў ВўцьЏёсђЈвЦ╝ в╣ёвА»ьЋўВЌг В┤Ю 12ЖХї ьј┤вЃё

ЖхљВЏљвгИьЋЎВЃЂ, ВцЉв┤Ѕ ВА░ьЌївгИьЋЎВЃЂ, Вё▒ьўИвгИьЋЎВЃЂ,

ьЮЉЖхгвгИьЋЎВЃЂ, ьЋюЖхГвЈЎВёювгИьЋЎ ВъЉьњѕВЃЂ вЊ▒ВЮё ВѕўВЃЂ

ьЋюЖхГвгИьЎћВўѕВѕаВюёВЏљьџї В░йВъЉЖИ░ЖИѕ в░ЏВЮї

Ваю4ьџї ВйћВіцв»ИВЋѕВЃЂ вїђВЃЂ ВѕўВЃЂ

ВЮ┤вЕћВЮ╝ kwak-pogok@hanmail.net