Í∑ľŽěė Žď§žĖī ŽāĪŽßźžĚĄ ž†úŽ©čŽĆÄŽ°ú žā¨žö©ŪēėŽäĒ žā¨ŽěƎ吏Ěī ͳȞÜćŪěą ŽäėžĖīŽāėÍ≥† žěąŽč§. žĖīŽäź ŽąĄÍĶ¨ŽěĄ Í≤É žóÜžĚī Žā®Žď§žĚī ŪēėŽ©ī ŽćģžĖīŽÜďÍ≥† ŽĒįŽĚľ ŪēėŽäĒ Í≤ĹŪĖ•žĚī žßôŽč§. ŪäĻŪěą ž≤≠žÜĆŽÖĄžĚĄ ŽĻĄŽ°ĮŪēú ž†äžĚÄžĚīŽď§ žā¨žĚīžóźžĄú žĚīŽüį ŪėĄžÉĀžĚī ŽĎźŽďúŽü¨žßĄŽč§. Í∑łÍ≤Ć Ž≠ź Í∑łŽ¶¨ Ž©čžä§ŽüĹÍ≤ĆŽĚľŽŹĄ Ž≥īžĚīŽäĒžßÄ, žėĀ ŽßąŽú©žěĖžĚÄ ŽßąžĚĆžĚī žē장†Žč§.

‚ÄėÍįú-‚ÄôŽĚľŽäĒ ž†ĎŽĎźžĖī žā¨žö©žĚė Í≤ĹžöįŽßĆ ŽīźŽŹĄ Í∑łŽ†áŽč§. žöįŽ¶¨Žßź žā¨ž†ĄžóźŽäĒ ‚ÄėÍįú-‚ÄôŽ•ľ, žĚľŽ∂Ä Ž™Öžā¨ žēěžóź Ž∂ôžĖīžĄú ‚Äėžįł Í≤ÉžĚī žēĄŽčĆ‚Äô ‚ÄėžēľžÉĚžĚė‚Äô ŽėźŽäĒ ‚Äėž†ēŽŹĄÍįÄ žč¨Ūēú‚Äô ŽďĪžĚė Ž∂Äž†ēž†ĀžĚł ŽúĽžĚĄ žßĎ蹎äĒ ŽßźžĚīŽĚľÍ≥† Ž∂ĄŽ™ÖŪěą Ž™ĽŽįēžēĄ ŽĎźžóąŽč§. ÍįúŽßĚžīą, ÍįúŽĖ°, ÍįúžāīÍĶ¨, ÍįúÍĹÉ, ÍįúŽßĚŽāėŽčą, ÍįúÍľī, Íįúž£ĹžĚĆ ŽďĪžĚī Í∑ł žėąŽď§žĚīŽč§.

ŪēúŽćį, žĖłž†úŽ∂ÄŪĄįžĚłÍįÄ žĚī ‚ÄėÍįú-‚ÄôÍįÄ Ž≥łŽěėžĚė ŽúĽÍ≥ľŽäĒ ž†ēŽįėŽĆĞ̳ ‚ÄėžēĄž£ľ žĘčžĚÄ‚Äô ŽėźŽäĒ ‚ÄėŽ©čžßĄ‚ÄôžĚė žĚėŽĮłŽ°ú žôúÍ≥°ŽźėžĖī žďįžĚīÍ≥† žěąžúľŽčą žēĄžóįžč§žÉČŪēėžßÄ žēäžĚĄ žąė žóÜŽč§. ž†äžĚÄ žĄłŽĆĎ吏ĚÄ Ž≠£ŽŹĄ Ž™®Ž•īÍ≥† žěÖŽ≤ĄŽ¶áž≤ėŽüľ ‚ÄėÍįúÍŅÄ‚Äô ‚ÄėÍįúžĚīŽďĚ‚Äô ‚ÄėÍįúŽďĚŪÖú‚Äô ŪēīŽĆĄŽč§.

žĖīŽĖĽÍ≤Ć ŪēīžĄú žĚīŽüį ÍīīžĚīŪēú ŪėĄžÉĀžĚī žÉĚÍ≤®Žāú Í≤ɞ̾ÍĻĆ. ŽāėŽ¶ĄžĚė žÉĀžÉĀŽ†•žĚĄ ŽŹôžõźŪēī Ž≥īÍĪīŽĆÄ, Žč®žąúŪēú žčĚžö©žĚė ŽĆÄžÉĀžĚīŽćė ÍįúÍįÄ žē†žôĄŽŹôŽ¨ľŽ°ú ŽįĒŽÄĆžóąŽč§ÍįÄ ÍłČÍłįžēľŽäĒ ŽįėŽ†§ŽŹôŽ¨ľŽ°úÍĻĆžßÄ Í≤©žĚī ŽÜížēĄžßÄŽ©īžĄú žĚľžĖīŽāú žĚīŽĮłžßÄžĚė Ž≥ÄŪôĒžôÄ žÉĀÍīÄÍīÄÍ≥ĄÍįÄ žěąŽäĒ Í≤ÉžĚÄ žēĄŽčĆžßÄ Ž™®Ž•īÍ≤†Žč§.

žĚīž≤ėŽüľ ‚ÄėÍįú-‚ÄôŽ•ľ ‚ÄėžēĄž£ľ žĘčžĚÄ‚Äô ŽėźŽäĒ ‚ÄėŽ©čžßĄ‚ÄôžĚė ŽúĽžúľŽ°ú Í≥ĄžÜć žôúÍ≥°ŽźėÍ≤Ć žā¨žö©ŪēúŽč§ŽäĒ ÍįÄž†ēžĚĄ ŪĖąžĚĄ ŽēĆ, Í∑łŽ†áŽč§Ž©ī žĚī ‚ÄėÍįú-‚ÄôžôÄ žÉĀŽĆÄ ÍįúŽÖźžĖīžĚł ‚Äėžįł-‚ÄôžĚÄ žēěžúľŽ°ú žĄ§ žěźŽ¶¨Ž•ľ žěÉÍ≥† ŽŹĄŪÉúŽźėžĖī Ž≤ĄŽ¶¨ŽäĒ Ų̄ŪēúŪēú žÉĀŪô©žĚī Ž≤ĆžĖīžßą žąėŽŹĄ žěąÍ≤†ÍĶ¨Žāė žč∂žĚÄ ŽÖłŪĆƞ訞Ěī Žď†Žč§.

Ž™Öžā¨Ž°ú žďįžĚīŽäĒ ‚ÄėžôĄž†Ą‚ÄôžĚīŽĚľŽäĒ ŽāĪŽßźžĚī, Ž∂Äžā¨Ž°ú žė§žö©ŽźėŽäĒ Í≤ĹžöįŽŹĄ ŽŹĄŽ¨īžßÄ žĚīŪēī Ž™Ľ Ūē† žĚľžĚīŽč§. ‚Äėžįł ÍīúžįģŽč§‚Äô ‚ÄėžēĄž£ľ žė§ŽěúŽßĆžĚīŽč§‚ÄôŽĚľÍ≥† Ūēīžēľ Ūē† Í≤ɞ̥, ‚ÄúžôĄž†Ą ÍīúžįģŽč§‚ÄĚ ‚ÄúžôĄž†Ą žė§ŽěúŽßĆžĚīŽč§‚ÄĚ ŪēīŽ≤ĄŽ¶įŽč§. žĚľžÉĀžÉĚŪôúžóźžĄúŽäĒ ŽßźŪē† ŪēĄžöĒŽŹĄ žóÜÍ≥† ŪÖĒŽ†ąŽĻĄž†Ą ÍīĎÍ≥†žóźžĄúž°įžį® ‚ÄúžôĄž†Ą ŽßõžěąžĖī‚ÄĚŽĚľŽ©į žóČŪĄįŽ¶¨ ŪĎúŪėĄžĚĄ ÍĪįŽ¶¨ŽāĆ žóÜžĚī žďįÍ≥† žěąŽč§. žč¨žßÄžĖī žĖīŽäź žīąŽďĪŪēôÍĶź ŽčīžěĄÍĶźžā¨ŽäĒ ž†úžěźŽď§žóźÍ≤Ć ‚ÄėžôĄž†Ą žěėŪēúŽč§žÉĀ(Ť≥ě)‚ÄôžĚīŽěÄ žÉĀžě•žĚĄ ž£ľÍłįÍĻĆžßÄ ŪĖąŽč§Í≥† ŪēėŽčą, Ūē† ŽßźžĚĄ žěÉÍ≥† ŽßĆŽč§.

žĚīŽŅźŽßĆžĚī žēĄŽčąŽč§. ŪÖĒŽ†ąŽĻĄž†Ą žė§ŽĚĹ ŪĒĄŽ°úžóźžĄú ÍįúÍ∑łŽß®Žď§žĚī Í∑łž†Ä žõÉžěźÍ≥† Ūēú žÜĆŽ¶¨ÍįÄ žú†ŪĖČžĖīÍįÄ ŽźėžĖī ÍĶ≠žĖīŽ•ľ žė§žóľžčúŪā§ŽäĒ žĚľŽŹĄ ŽĻĄžĚľŽĻĄžě¨ŪēėŽč§. žĚľŪÖĆŽ©ī, žöįŽ¶¨ŽßźžčĚ ÍłįžąėŽ•ľ žć®žĄú ‚ÄėŪēėŽāėŽŹĄ žó܎观ÄôŽ°ú ŪĎúŪėĄŪēīžēľ Ūē† žÉĀŪô©žóźžĄú žĚľŽ∂ÄŽü¨ ŪēúžěźžčĚ ÍłįžąėŽ•ľ žć®žĄú ‚Äú1ŽŹĄ žó܎观ÄĚŽĚľÍ≥† Ūēú Í≤ÉžĚī Í∑ł žĘčžĚÄ žėąžĚīŽč§.

žĚī žöįžä§ÍįĮŽßźžĚī žĚīž†úŽäĒ žā¨ŽěƎ吏Ěė ŽĆÄŪôĒ ÍįÄžöīŽćįžĄú Í≥ĶÍ≥ĶžóįŪěą žěÖžóź žė§Ž•īŽāīŽ¶įŽč§. ‚ÄėŪ̆žě°žĚĄ ŽćįÍįÄ ŪēėŽāėŽŹĄ žó܎观Äô Ūēīžēľ Ūē† Í≤ɞ̥ ‚ÄúŪ̆žě°žĚĄ ŽćįÍįÄ 1ŽŹĄ žó܎观ÄĚ žĚīŽüį žčĚžĚīŽč§. ž†úŽ≤ē Ž®ĻŽ¨ľÍĻ®Žāė Ž®ĻžĚÄ žā¨ŽěĆž°įžį® ÍĪłŪēŹŪēėŽ©ī ‚Äú1ŽŹĄ žó܎观ÄĚ ‚Äú1ŽŹĄ žó܎观ÄĚ ŪēīŽĆÄŽčą, Í∑łŽď§žĚÄ žĖīžįĆ Í∑łŽ¶¨ ž§ŹŽĆÄŽŹĄ žóÜŽāė žč∂Žč§. žĚīŽüī ÍĪįŽ©ī žöįŽ¶¨ŽßźžčĚ ÍłįžąėžôÄ ŪēúžěźžčĚ ÍłįžąėžĚė ÍĶ¨Ž∂ĄžĚī ÍĶ≥žĚī žôú ŪēĄžöĒŪē†ÍĻĆ.

ŽĄąŽ¨ī Í∑Äžóź žĚĶžĖī ÍĪįžĚė Í≥†ž†ĄžĚī ŽźėžĖīŽ≤ĄŽ¶į ‚ÄėŽĄąŽ¨ī*‚ÄôžĚė Í≤Ĺžöį žó≠žčú Í∑łŽ†áŽč§. ‚ÄėŽĄąŽ¨ī žěėŽźźŽč§‚Äô ‚ÄėŽĄąŽ¨ī Ž©čžßĎ观Äô ‚ÄėŽĄąŽ¨ī žě¨ŽĮłžěąŽč§‚Äô ‚ÄėŽĄąŽ¨ī žě•ŪēėŽč§‚Äô žĚīŽüį ŪĎúŪėĄŽď§žĚī žĚīž†úŽäĒ žēĄžėą žěėŽ™ĽŽźú ž§ĄŽŹĄ Ž™®Ž•īÍ≥† žěźžóįžä§ŽüĹÍ≤Ć ŽįõžēĄŽď§žó¨žßÄÍ≥† žěąŽäĒ ŪėēÍĶ≠žĚīŽč§. Í≥ĄžÜć žĚīŽ†áÍ≤Ć ÍįÄŽč§ÍįÄŽäĒ ŪēôÍĶźžóźžĄú žčúŪóėžĚĄ Ž≥īÍĪįŽāė ÍłįžóÖž≤īžóźžĄú Í≥ĶÍįúžĪĄžö©žĚĄ Ūē† ŽēĆ ŪēôžÉĚŽď§Í≥ľ žĚĎžčúžÉ̎吏Ěī žĖīŽĖĽÍ≤Ć ž†ēŽčĶžĚĄ žįĺžĚĄ žąė žěąžúľŽ†§Žāė, žė§žßÄŽěĖ ŽĄďžĚÄ ÍĪĪž†ēžĚī žē장†Žč§. ÍĶ≠Ž¶ĹÍĶ≠žĖīžõźžúľŽ°úžĄúŽäĒ žĚī ÍįôžĚÄ žÉĀŪô©Žď§žĚĄ ŽĎźÍ≥† žĖīŽĖĽÍ≤Ć ž≤ėžč†žĚĄ Ūēīžēľ žĘčžĚĄžßÄ žįł ŽāúÍįźŪē† Í≤ÉŽŹĄ ÍįôŽč§.

žúĄžóźžĄú Žď† žā¨Ž°ÄŽď§žĚÄ ŽĻôžāįžĚė žĚľÍįĀžóź žßÄŽāėžßÄ žēäŽäĒŽč§. Žā†žĚī ÍįąžąėŽ°Ě Í∑Ļžč¨ŪēīžßÄŽäĒ ÍĶ≠žĖīžė§žóľ, Í∑łŽÉ• ŪĆĒžßĪ ŽāÄ žĪĄ žßÄžľúŽßĆ Ž≥īÍ≥† žěąžĚĄ žĚľžĚłÍįÄ.

*2015ŽÖĄžóź ÍĶ≠Ž¶ĹÍĶ≠žĖīžõźžóźžĄú ‚ÄėŽĄąŽ¨ī‚ÄôŽ•ľ ͳ枆ēŽ¨łžóźŽŹĄ žďł žąė žěąÍ≤Ć žā¨žö© Í∑úž†ēžĚĄ Íįúž†ēŪēú ŽįĒ žěąžßÄŽßĆ, žĚīŽäĒ žįłžúľŽ°ú Ž¨īžĪÖžěĄŪēú ž≤ėžā¨ŽĚľÍ≥† Ž≥łŽč§. ÍĶ≠Ž¶ĹÍĶ≠žĖīžõźžĚė Í∑úž†ēžóź ŽĒįŽ•ľ ŽēĆ, Í∑łŽ†áŽč§Ž©ī ‚ÄėŽĄąŽ¨ī‚ÄôžóźžĄú ž†ĎŽĮłžā¨ ‚ÄėÔĹěŪēėŽč§‚ÄôÍįÄ Ž∂ôžĖī ŪĆĆžÉĚŽźú ‚ÄėŽĄąŽ¨īŪēėŽč§‚ÄôŽŹĄ Í≥ľžóį ‚Äėžįł žĘčŽč§‚Äô ‚ÄėžēĄž£ľ ÍīúžįģŽč§‚Äô žĚīŽüį žĚėŽĮłŽ•ľ žßÄŽčź žąė žěąžĚĄ Í≤ɞ̳ÍįÄ.

[Í≥ĹŪĚ•Ž†¨]

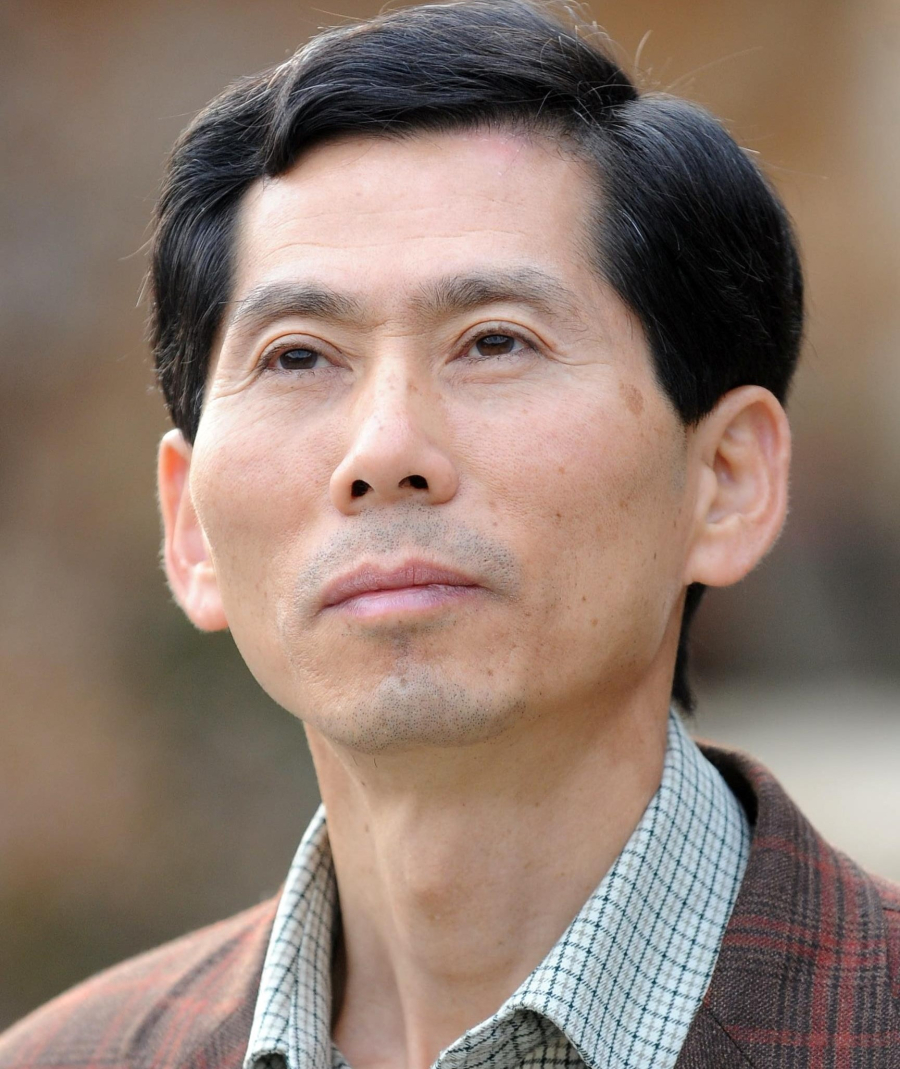

1991ŽÖĄ „ÄäžąėŪēĄŽ¨łŪēô„Äč, 1999ŽÖĄ„ÄäŽĆÄÍĶ¨Ž¨łŪēô„ÄčžúľŽ°ú ŽďĪŽč®

žąėŪēĄžßĎ „Äéžöįžčúžě•žĚė žė§ŪõĄ„ÄŹŽ•ľ ŽĻĄŽ°ĮŪēėžó¨ žīĚ 12Í∂Ć ŪéīŽÉĄ

ÍĶźžõźŽ¨łŪēôžÉĀ, ž§ĎŽīČ ž°įŪóĆŽ¨łŪēôžÉĀ, žĄĪŪėłŽ¨łŪēôžÉĀ,

ŪĚĎÍĶ¨Ž¨łŪēôžÉĀ, ŪēúÍĶ≠ŽŹôžĄúŽ¨łŪēô žěĎŪíąžÉĀ ŽďĪžĚĄ žąėžÉĀ

ŪēúÍĶ≠Ž¨łŪôĒžėąžą†žúĄžõźŪöĆ žįĹžěĎÍłįÍłą ŽįõžĚĆ

ž†ú4ŪöĆ žĹĒžä§ŽĮłžēąžÉĀ ŽĆÄžÉĀ žąėžÉĀ

žĚīŽ©ĒžĚľ kwak-pogok@hanmail.net