„ÄéŽāúž§ĎžĚľÍłį„ÄŹžóźŽäĒ ž∂©Ž¨īÍ≥Ķ žĚīžąúžč†žĚī ž£ĄŽ•ľ žßÄžĚÄ žě•žąėŽāė žßÄŽį© ÍīÄŽ¶¨Žď§žóźÍ≤Ć žě•žĚĄ ŽēĆŽ†łŽč§(ŚÜ≥śĚĖ)ŽäĒ ÍłįŽ°ĚžĚī ŽßéžĚī Žāėžė®Žč§. „ÄéÍ≤ĹÍĶ≠ŽĆÄž†Ą„ÄŹžĚė „ÄĆŽ≥Ďž†Ą„Äć-„ÄĆžö©Ūėē(ÁĒ®ŚąĎ)„Äćžóź ŽĒįŽ•īŽ©ī žôēžĚė Ž™ÖžĚĄ ŽįõÍ≥† žßÄŽį©žóź ŽāėÍįÄ žěąŽäĒ žě•žąėŽäĒ žě•Ūėē žĚīŪēėžĚė Ž≤Ēž£ĄŽ•ľ žßĀž†Ď ž≤ėÍ≤įŪē† žąė žěąžóąžúľŽĮÄŽ°ú ž†ĄŽĚľžĘĆžąėžā¨ žĚīžąúžč†žĚī Í∑łŽď§žĚĄ ž≤ėŽ≤ĆŪēú žĚľžĚÄ Í∑łžĚė žĚľžÉĀ žóÖŽ¨īžĚł žÖąžĚīŽč§. Í∑łŽüįŽćį ŽĆÄÍįúžĚė „ÄéŽāúž§ĎžĚľÍłį„ÄŹ Ž≤ąžó≠žĄúŽď§žĚÄ 'žě•žĚĄ ŽēĆŽ†łŽč§(ŚÜ≥śĚĖ)'ŽäĒ ÍłįŽ°ĚžĚĄ ‚ÄėÍ≥§žě•(ś£ćśĚĖ)žĚĄ ŽēĆŽ†łŽč§‚ÄôŽ°ú ŪēīžĄĚŪēėÍ≥† žěąŽč§. žā¨žč§ „ÄéŽāúž§ĎžĚľÍłį„ÄŹ Ž≤ąžó≠žĄú ŽŅźŽßĆ žēĄŽčąŽĚľ žó≠žā¨ ž†ĄŽ¨łÍįÄ, ŽĻĄž†ĄŽ¨łÍįÄŽ•ľ ŽßČŽ°†ŪēėÍ≥† ž°įžĄ†žčúŽĆÄ ŪėēŽ≤ĆžĚīŽĚľÍ≥† ŪēėŽ©ī Í≥§žě•Ž∂ÄŪĄį ŽĖ†žė¨Ž¶įŽč§. TV ŽďĪžóźžĄú Žį©žėĀŽźėŽäĒ žó≠žā¨ ŽďúŽĚľŽßąŽāė žėĀŪôĒžóź ŽďĪžě•ŪēėŽäĒ ž°įžĄ†žčúŽĆÄ ž≤ėŽ≤Ć žě•Ž©īžóź žõĆŽāô Í≥§žě•žĚī ŽßéžĚī ŽďĪžě•ŪēīžĄú ŽßƎ吏ĖīžßĄ žĄ†žěÖÍ≤¨ ŽēĆŽ¨łžĚľ Í≤ÉžĚīŽč§. Í≤įŽ°†Ž∂ÄŪĄį ŽßźŪēėžěźŽ©ī žĚīŽäĒ ž°įžĄ† ž†ĄÍłįžóźŽäĒ ŪēīŽčĻŽźėžßÄ žēäŽäĒ žĚīžēľÍłįžĚīŽč§.

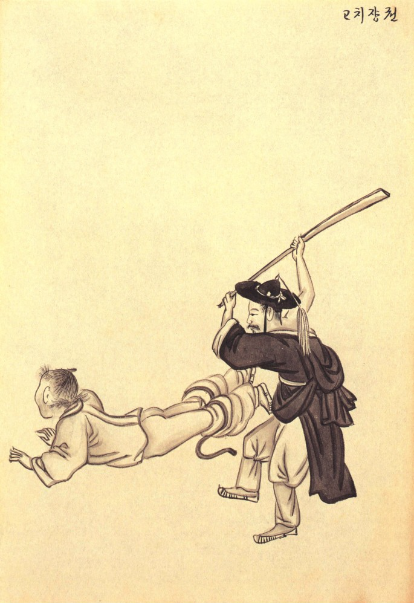

ž°įžĄ† ž†ĄÍłįžóźŽäĒ „ÄéÍ≤ĹÍĶ≠ŽĆÄž†Ą„ÄŹžĚė „ÄĆŪėēž†Ą„Äćžóź žĚėÍĪįŪēėžó¨ „ÄéŽĆÄŽ™ÖŽ•†„ÄŹžóź ž†ēžĚėŽźėžĖī žěąŽäĒ ŪÉúŪėē, žě•Ūėē, ŽŹĄŪėē, žú†Ūėē, žā¨Ūėē Žč§žĄĮ žĘÖŽ•ėžĚė ŪėēŽ≤ĆžĚī žčúŪĖČŽźėžóąŽč§. ŪÉúŪėēÍ≥ľ žě•ŪėēžĚÄ Ž≥ľÍłįŽ•ľ Ūėēžě•žúľŽ°ú ŽēĆŽ¶¨ŽäĒ žč†ž≤īŪėēžóź ŪēīŽčĻŪēėŽ©į, ŽÖłžó≠žĚĄ ŽāīŽ¶¨ŽäĒ ŽŹĄŪėēÍ≥ľ Ž®ľ žßÄŽį©žúľŽ°ú ž∂ĒŽį©ŪēėŽäĒ žú†ŪėēžĚÄ žč†ž≤īžĚė žěźžú†Ž•ľ žĖĶžēēŪēėŽäĒ žĚľžĘÖžĚė žěźžú†ŪėēžĚīŽč§. ŽßąžßÄŽßČžúľŽ°ú žā¨ŪėēžĚÄ ž£ĄžĚłžĚė žÉĚŽ™ÖžĚĄ ŽĻľžēóŽäĒ žÉĚŽ™ÖŪėēžĚīŽč§.

‚Äč

ŪÉúŪėēÍ≥ľ žě•ŪėēžĚĄ žčúŪĖČŪē† ŽēĆ žā¨žö©ŪēėŽäĒ ŽŹĄÍĶ¨Ž•ľ ŪÉú(Á¨ě)žôÄ žě•(śĚĖ)žĚīŽĚľ ŪēėŽäĒŽćį, žĚīŽäĒ ŪöĆžīąŽ¶¨Ž•ľ ŽßźŪēúŽč§. „Ä鞥†ž°įžč§Ž°Ě„ÄŹžĚė Íłįžā¨žóźŽŹĄ žě•Ūėē(śĪļśĚĖ)žĚĄ ŪöĆžīąŽ¶¨Ūėē(ťě≠Á¨ěšĻčÁĹį)žĚīŽĚľÍ≥† žĄúžą†Ūēú ÍłįŽ°ĚžĚī žěąŽč§. Ž¨ľŪĎłŽ†ąŽāėŽ¨īŽ°ú ŽßĆŽď† ŪÉúžôÄ žě•žĚÄ ÍłłžĚīÍįÄ 1m žēĹÍįĄ ŽĄėÍ≥†, žßÄŽ¶ĄžĚī 1cmŽ•ľ ŽĄėžßÄ žēäžúľŽ©į, žě•žĚī ŪÉúŽ≥īŽč§ ž°įÍłą ÍĶĶŽč§. ŪÉúŪėēÍ≥ľ žě•ŪėēžĚÄ ŪėēžĚĄ žßĎŪĖČŪēėŽäĒ žěźÍįÄ ŪÉúžôÄ žě•žĚĄ žÜźžóź žě°Í≥† Ž≥ľÍłįŽ•ľ žĻėŽŹĄŽ°Ě ŽźėžĖī žěąžóąŽč§. Žā®žěź ž£ĄžĚłžĚė Í≤Ĺžöį žēĄŽěꎏĄŽ¶¨Ž•ľ Ž™®ŽĎź Ž≤óÍłįÍ≥† ŪėēžĚĄ žßĎŪĖČŪĖąžßÄŽßĆ, žó¨žěźžĚė Í≤ĹžöįŽäĒ ŽĆÄž≤īŽ°ú ŪôĎžė∑žĚĄ žěÖŪěĆ žĪĄŽ°ú Ž≥ľÍłįŽ•ľ ž≥§Žč§. ŪÉúŪėēžĚÄ 10ŽĆÄ, 20ŽĆÄ, 30ŽĆÄ, 40ŽĆÄ, 50ŽĆÄžĚė Žč§žĄĮ ŽďĪÍłČ, žě•ŪėēžĚÄ 60ŽĆÄ, 70ŽĆÄ, 80ŽĆÄ, 90ŽĆÄ, 100ŽĆÄžĚė Žč§žĄĮ ŽďĪͳȞúľŽ°ú ŽāėŽąĄžĖīž†ł žěąžóąŽč§.

ž°įžĄ† ž†ĄÍłįžóźŽäĒ „ÄéÍ≤ĹÍĶ≠ŽĆÄž†Ą„ÄŹžĚė „ÄĆŪėēž†Ą„Äćžóź žĚėÍĪįŪēėžó¨ „ÄéŽĆÄŽ™ÖŽ•†„ÄŹžóź ž†ēžĚėŽźėžĖī žěąŽäĒ ŪÉúŪėē, žě•Ūėē, ŽŹĄŪėē, žú†Ūėē, žā¨Ūėē Žč§žĄĮ žĘÖŽ•ėžĚė ŪėēŽ≤ĆžĚī žčúŪĖČŽźėžóąŽč§. ŪÉúŪėēÍ≥ľ žě•ŪėēžĚÄ Ž≥ľÍłįŽ•ľ Ūėēžě•žúľŽ°ú ŽēĆŽ¶¨ŽäĒ žč†ž≤īŪėēžóź ŪēīŽčĻŪēėŽ©į, ŽÖłžó≠žĚĄ ŽāīŽ¶¨ŽäĒ ŽŹĄŪėēÍ≥ľ Ž®ľ žßÄŽį©žúľŽ°ú ž∂ĒŽį©ŪēėŽäĒ žú†ŪėēžĚÄ žč†ž≤īžĚė žěźžú†Ž•ľ žĖĶžēēŪēėŽäĒ žĚľžĘÖžĚė žěźžú†ŪėēžĚīŽč§. ŽßąžßÄŽßČžúľŽ°ú žā¨ŪėēžĚÄ ž£ĄžĚłžĚė žÉĚŽ™ÖžĚĄ ŽĻľžēóŽäĒ žÉĚŽ™ÖŪėēžĚīŽč§.

‚Äč

ŪÉúŪėēÍ≥ľ žě•ŪėēžĚĄ žčúŪĖČŪē† ŽēĆ žā¨žö©ŪēėŽäĒ ŽŹĄÍĶ¨Ž•ľ ŪÉú(Á¨ě)žôÄ žě•(śĚĖ)žĚīŽĚľ ŪēėŽäĒŽćį, žĚīŽäĒ ŪöĆžīąŽ¶¨Ž•ľ ŽßźŪēúŽč§. „Ä鞥†ž°įžč§Ž°Ě„ÄŹžĚė Íłįžā¨žóźŽŹĄ žě•Ūėē(śĪļśĚĖ)žĚĄ ŪöĆžīąŽ¶¨Ūėē(ťě≠Á¨ěšĻčÁĹį)žĚīŽĚľÍ≥† žĄúžą†Ūēú ÍłįŽ°ĚžĚī žěąŽč§. Ž¨ľŪĎłŽ†ąŽāėŽ¨īŽ°ú ŽßĆŽď† ŪÉúžôÄ žě•žĚÄ ÍłłžĚīÍįÄ 1m žēĹÍįĄ ŽĄėÍ≥†, žßÄŽ¶ĄžĚī 1cmŽ•ľ ŽĄėžßÄ žēäžúľŽ©į, žě•žĚī ŪÉúŽ≥īŽč§ ž°įÍłą ÍĶĶŽč§. ŪÉúŪėēÍ≥ľ žě•ŪėēžĚÄ ŪėēžĚĄ žßĎŪĖČŪēėŽäĒ žěźÍįÄ ŪÉúžôÄ žě•žĚĄ žÜźžóź žě°Í≥† Ž≥ľÍłįŽ•ľ žĻėŽŹĄŽ°Ě ŽźėžĖī žěąžóąŽč§. Žā®žěź ž£ĄžĚłžĚė Í≤Ĺžöį žēĄŽěꎏĄŽ¶¨Ž•ľ Ž™®ŽĎź Ž≤óÍłįÍ≥† ŪėēžĚĄ žßĎŪĖČŪĖąžßÄŽßĆ, žó¨žěźžĚė Í≤ĹžöįŽäĒ ŽĆÄž≤īŽ°ú ŪôĎžė∑žĚĄ žěÖŪěĆ žĪĄŽ°ú Ž≥ľÍłįŽ•ľ ž≥§Žč§. ŪÉúŪėēžĚÄ 10ŽĆÄ, 20ŽĆÄ, 30ŽĆÄ, 40ŽĆÄ, 50ŽĆÄžĚė Žč§žĄĮ ŽďĪÍłČ, žě•ŪėēžĚÄ 60ŽĆÄ, 70ŽĆÄ, 80ŽĆÄ, 90ŽĆÄ, 100ŽĆÄžĚė Žč§žĄĮ ŽďĪͳȞúľŽ°ú ŽāėŽąĄžĖīž†ł žěąžóąŽč§.

‚Äč

ŽßéžĚÄ žā¨ŽěƎ吏Ěī ž°įžĄ† ž†ĄÍłįŽ∂ÄŪĄį žā¨žö©Žźú Í≤ÉžúľŽ°ú žė§ŪēīŪēėÍ≥† žěąŽäĒ Ūėēžě•žĚł Í≥§žě•(ś£ćśĚĖ)žĚÄ, Ž≤ēž†ĄžÉĀžúľŽ°úŽäĒ „Äéžč†Ž≥īžąėÍĶźžßĎŽ°Ě(śĖįŤ£úŚŹóśē鍾ĮťĆĄ)„ÄŹžóź Žāėžė§ŽäĒ 'ÍĶįŽ≥ĎžēĄŽ¨ł(ŤĽćŚÖĶŤ°ôťĖÄ)žĚī žēĄŽčĆ Í≥≥žóźžĄú Í≥§žě•žĚĄ žā¨žö©ŪēėŽäĒ Í≤ɞ̥ ÍłąžßÄŪēúŽč§.'ŽäĒ žąúžĻė(ť†Üś≤Ľ) žóįÍįĄ(1644~1662)žĚė žąėÍĶźÍįÄ žĶúžīąžĚīŽč§. Í≥§žě•žĚĄ žā¨žö©ŪēėŽäĒ Í≥§ŪėēžĚī žõĆŽāô žįłŪėĻŪēú ŪėēŽ≤ĆžĚīžóąÍłį ŽēĆŽ¨łžóź ž£ľŽ°ú ÍĶįŽĆÄŽāė Ū܆ŪŹ¨žėĀžóźžĄú ŽŹĄž†ĀžĚĄ Žč§žä§Ž¶ī ŽēĆ ŽďĪ ž†úŪēúž†ĀžúľŽ°úŽßĆ žā¨žö©ŽźėžóąŽč§. ŪėĄžĘÖÍ≥ľ žąôžĘÖ ŽēĆŽäĒ Í≥§žě•žĚė žě¨žßąžĚīŽāė ŽēĆŽ¶¨ŽäĒ žąęžěźŽ•ľ ž†úŪēúŪēėŽäĒ Í∑úž†ēžĚī ŽßąŽ†®ŽźėžóąžúľŽ©į, ž†ēž°į ŽēĆ „ÄéŪ̆Ūúľž†ĄžĻô„ÄŹ(1778ŽÖĄ)žĚī ÍįĄŪĖČŽźėŽ©īžĄú Í∑ł Í∑úÍ≤©Í≥ľ žā¨žö© Í∑úž†ēžĚī žóĄÍ≤©Ūěą Ž≤ēž†úŪôĒŽźėžóąŽč§.

‚Äč

ŪēôÍ≥ĄžóźžĄúŽäĒ Í≥§žě•žĚĄ žā¨žö©ŪēėŽäĒ Í≥§ŪėēžĚī žěĄžßĄžôúŽěĞ̥ ž†ĄŪõĄŪēú žčúÍłįžóź ž§ĎžēôžĚīŽāė žßÄŽį©žĚė ÍĶįŽĆĞ󟞥ú žā¨žö©ŽźėÍłį žčúžěĎŪĖąŽćė Í≤ÉžúľŽ°ú ž∂Ēž†ēŪēúŽč§. Í∑łŽüįŽćį „Ä鞥†ž°įžč§Ž°Ě„ÄŹžĚĄ Í≤ÄžÉČŪēīŽ≥īŽ©ī žú†ŽŹÖ žěĄžßĄžôúŽěÄ žčúÍłį ž°įžĄ†žóź žė® Ž™ÖŽāėŽĚľ ÍĶįžā¨žôÄ ÍīÄŽ†®Ūēėžó¨ Í≥§(ś£ć), Í≥§ŪÉÄ(ś£ćśČď), Í≥§žě•(ś£ćśĚĖ) ŽďĪžĚė žö©žĖīÍįÄ ŽāėŪÉÄŽāėÍ≥† žěąŽč§. Í≥§žě•žĚī žú†ŽěėÍįÄ Ž™ÖŽāėŽĚľ ÍĶįžā¨žėĞ̥ ÍįÄŽä•žĄĪžĚĄ žÉĀž†ēŪēėžßÄ žēäžĚĄ žąė žóÜŽč§. „ÄéŽāúž§ĎžĚľÍłį„ÄŹžĚė 1598ŽÖĄ 9žõĒ 23žĚľ žĚľÍłįžóźŽäĒ Ž™Ö ŽŹĄŽŹÖ žßĄŽ¶įžĚī ž°įžĄ† žąėÍĶį žě•žąė žĄúž≤úŽßĆŪėł, Ūôćž£ľŽĆÄžě•, ŪēúžāįŽĆÄžě• ŽďĪžóźÍ≤Ć ÍįĀÍįĀ Í≥§žě• 7ŽĆÄŽ•ľ ŽēĆŽ†łŽč§(ŚÜ≥śĘĪśĚĖšłÉŚļ¶)ŽäĒ ÍłįŽ°ĚžĚī žěąŽč§. ŽĻĄŽ°Ě ŪēúžěźÍįÄ 'śĘĪśĚĖ'žúľŽ°ú ž†ĀŪěąÍłī ŪĖąžßÄŽßĆ 'Í≥§žě•(ś£ćśĚĖ)'žĚĄ žĚėŽĮłŪēėŽäĒ Í≤ÉžĚī ŪčÄŽ¶ľ žóÜŽč§. žĚīŽäĒ „ÄéŽāúž§ĎžĚľÍłį„ÄŹžóź ŽďĪžě•ŪēėŽäĒ žú†žĚľŪēú Í≥§žě• ÍīÄŽ†® ÍłįŽ°ĚžúľŽ°úžĄú Í≥§žě•žĚė žú†ŽěėŽ•ľ ž∂Ēž†ēŪēīŽ≥ľ žąė žěąŽäĒ Í∑ľÍĪįžĚė ŪēėŽāėŽ°ú žÉĚÍįĀŽźúŽč§.

‚Äč

žįłÍ≥†žěźŽ£Ć:

žč¨žě¨žöį, 2003, „ÄéÍĶ≠žā¨ÍīÄŽÖľžīĚ(Śú茏≤ť§®Ô•ĀŚŹĘ)„ÄŹž†ú102žßĎ, „ÄĆž°įžĄ†ŪõĄÍłį ŪėēŽ≤Ćž†úŽŹĄžĚė Ž≥ÄŪôĒžôÄ ÍĶ≠ÍįÄÍ∂ĆŽ†•„Äć, ÍĶ≠žā¨Ūéłžį¨žúĄžõźŪöĆ

žč¨žě¨žöį, 1999, „ÄéÍ∑úžě•ÍįĀ ž†ú22žßĎ„ÄŹ, „ÄĆž†ēž°įŽĆÄ „Ä霨ŜĀ§ŚÖłŚČá„ÄŹžĚė ŽįėŪŹ¨žôÄ ŚĹĘŚÖ∑ ž†ēŽĻĄ„Äć, Í∑úžě•ÍįĀŪēúÍĶ≠ŪēôžóįÍĶ¨žõź

[žú§ŪóĆžčĚ]

žĻľŽüľŽčąžä§Ūäł

žĚīžąúžč†ž†ĄŽěĶžóįÍĶ¨žÜĆ žĄ†žěĄžóįÍĶ¨žõź

ž†ÄžĄú : žó≠žā¨ žěźŽ£ĆŽ°ú Ž≥īŽäĒ Žāúž§ĎžĚľÍłį

žĚīŽ©ĒžĚľ : thehand8@hanmail.net