мҶҢкёҲмқҖ мӮ¬лһҢм—җкІҢ м—Ҷм–ҙм„ңлҠ” м•Ҳ лҗ л¬јн’ҲмқҙлӢӨ. лӘё м•Ҳмқҳ мҶҢкёҲмқҙ мЎ°кёҲмқҙлқјлҸ„ л¶ҖмЎұн•ҳл©ҙ мңЎмІҙм Ғ лҳҗлҠ” м •мӢ м ҒмңјлЎң кё°лҠҘмһҘм• лҘј мҙҲлһҳн•ңлӢӨкі н•ңлӢӨ. л¬јмһҗк°Җ н’Қл¶Җн•ҳм§Җ лӘ»н–ҲлҚҳ кі лҢҖ мӮ¬нҡҢм—җм„ң мҶҢкёҲмқҙ 값비мӢј л¬јн’Ҳмқҙм—ҲмқҢмқҖ л§ҺмқҖ мӮ¬лһҢл“Өмқҙ мһҳ м•Ңкі мһҲлҠ” мқҙм•јкё°мқҙлӢӨ.

вҖӢмЎ°м„ мӢңлҢҖ лҳҗн•ң мҶҢкёҲмқҙ к·Җн•ң мӢңкё°мҳҖкё° л•Ңл¬ём—җ көӯк°Җк°Җ лҢҖл¶Җ분мқҳ мҶҢкёҲ мғқмӮ°мқ„ м§Ғм ‘ кҙҖлҰ¬н•ҳмҳҖлӢӨ. мҳҲлҘј л“Өм–ҙ мЎ°м„ мҙҲкё°м—җ нҺём°¬лҗң гҖҺкІҪмғҒлҸ„мҶҚм°¬м§ҖлҰ¬м§ҖгҖҸлҘј мӮҙнҺҙліҙл©ҙ, мҶҢкёҲ мғқмӮ°м—җ мӮ¬мҡ©лҗҳлҠ” мҶҢкёҲк°Җл§ҲлҘј кҙҖлҰ¬н• лӘ©м ҒмңјлЎң к°Ғ м§Җл°©мқҳ мҶҢкёҲк°Җл§Ҳк°Җ мң„м№ҳн•ң кіімқ„ мЎ°мӮ¬н•ҳм—¬ гҖҢ염분(еЎ©зӣҶ)гҖҚмқҙлқјлҠ” н•ӯлӘ©мңјлЎң к·ё лӮҙмҡ©мқ„ кё°лЎқн•ҳмҳҖлӢӨ.

вҖӢмӮ¬мӢӨ мЎ°м„ мӢңлҢҖ мҶҢкёҲ мӮ°м—…мқҖ л§Өмҡ° ліөмһЎн•ң мЈјм ңлЎңм„ң н•ҷмһҗл“Өм—җкІҢлҸ„ м–ҙл Өмҡҙ 분야мқҙлӢӨ. к·ёлҹ¬лҜҖлЎң ліё м№јлҹјмқҖ 충л¬ҙкіө мқҙмҲңмӢ мқҳ гҖҺлӮңмӨ‘мқјкё°гҖҸм—җ мҶҢкёҲк°Җл§Ҳк°Җ м–ёкёүлҗң мқҙмң л§Ңмқ„ к°„лһөн•ҳкІҢлӮҳл§Ҳ мӮҙнҺҙліҙкі мһҗ н•ңлӢӨ.

1595л…„ 5мӣ”мқҳ гҖҺлӮңмӨ‘мқјкё°гҖҸм—җлҠ” мҶҢкёҲк°Җл§ҲлҘј мЈјмЎ°н•ҳм—¬ л§Ңл“Өм—ҲлӢӨлҠ” м–ёкёүмқҙ м„ё м°ЁлЎҖ лӮҳнғҖлӮңлӢӨ. м•„лһҳлҠ” н•ҙлӢ№ кё°лЎқмқҳ мқјл¶ҖлҘј мҳ®кІЁлҶ“мқҖ кІғмқҙлӢӨ.

гҖҺлӮңмӨ‘мқјкё°гҖҸ 1595л…„ 5мӣ” 17мқј

мқҙлӮ мҶҢкёҲк°Җл§Ҳ н•ҳлӮҳлҘј мЈјмЎ°н•ҳм—¬ л§Ңл“Өм—ҲлӢӨ.

[мӣҗл¬ё] жҳҜж—Ҙ еЎ©йҮңдёҖеқҗй‘„жҲҗ.

гҖҺлӮңмӨ‘мқјкё°гҖҸ 1595л…„ 5мӣ” 19мқј

м Җл…Ғм—җ мҶҢкёҲк°Җл§Ҳ н•ҳлӮҳлҘј мЈјмЎ°н•ҳм—¬ л§Ңл“Өм—ҲлӢӨ.

[мӣҗл¬ё] еӨ• еЎ©йҮңдёҖеқҗй‘„жҲҗ.

вҖӢмң„ мқјкё°м—җ ліҙмқҙлҠ” мҶҢкёҲк°Җл§ҲлҘј мқҳлҜён•ҳлҠ” 'м—јл¶Җ(еЎ©йҮң)'лҠ” мЎ°м„ мӢңлҢҖм—җ лҢҖк°ң вҖҳ염분(й№ҪзӣҶ)вҖҷмңјлЎң н‘ңкё°лҗҳм—Ҳмңјл©°, гҖҺмӢӨлЎқгҖҸмқҙлӮҳ гҖҺмӢ мҰқлҸҷкөӯм—¬м§ҖмҠ№лһҢгҖҸ л“ұмқҳ л¬ён—Ңм—җм„ң к·ё мҡ©лЎҖлҘј мүҪкІҢ нҷ•мқён• мҲҳ мһҲлӢӨ. гҖҺлӮңмӨ‘мқјкё°гҖҸм—җлҠ” мҶҢкёҲк°Җл§ҲлҘј л§Ңл“ мқҙмң к°Җ лӮҳнғҖлӮҳ мһҲм§Җ м•Ҡм§Җл§Ң, мқҙлҘј м§җмһ‘н•ҳлҠ” кІғмқҖ к·ёлҰ¬ м–ҙл өм§Җ м•ҠлӢӨ.

мҶҢкёҲмқҖ мӮ¬лһҢм—җкІҢ л°ҳл“ңмӢң н•„мҡ”н•ң лҸҷмӢңм—җ к°ҖкІ©мқҙ 비мӢј л¬јн’Ҳмқҙм—ҲмңјлҜҖлЎң, мЎ°м„ мҲҳкө°м—җм„ң м§Ғм ‘ мҶҢ비н•ҳкұ°лӮҳ кө°л№„лҘј нҷ•м¶©н• лӘ©м Ғмқҙм—Ҳмқ„ кІғмқҙлӢӨ. лӢ№мӢң м „мҹҒмңјлЎң мқён•ҳм—¬ л¬јмһҗ мҲҳкёүмқҙ л§Өмҡ° м–ҙл Өмҡҙ мғҒнҷ©мқҙм—ҲмңјлҜҖлЎң лҚ”мҡұ к·ёлҹ¬н•ҳлӢӨ. мһ„진мҷңлһҖ мӢңкё° кө°лҹүмқҙ л¶ҖмЎұн•ҳм—¬ мЎ°м„ мҲҳкө°мқҙ л‘”м „мқ„ нҷңмҡ©н•ҳм—¬ кіЎмӢқмқҳ мқјл¶ҖлҘј мҲҳкёүн•ң мӮ¬мӢӨмқҖ л„җлҰ¬ м•Ңл Ө진 мқҙм•јкё°мқҙлӢӨ. мҶҢкёҲк°Җл§ҲлҘј мЈјмЎ°н•ң мқј лҳҗн•ң л‘”м „мқҳ мҡҙмҳҒкіј нҒ¬кІҢ лӢӨлҘј л°”к°Җ м—Ҷм–ҙ ліҙмқёлӢӨ.

вҖӢм•„лһҳлҠ” лӢ№мӢң мҶҢкёҲ мҲҳкёүмқҙ л§Өмҡ° м–ҙл Өмҡҙ мғҒнҷ©мқҙм—ҲмқҢмқ„ ліҙм—¬мЈјлҠ” гҖҺм„ мЎ°мӢӨлЎқгҖҸмқҳ кё°мӮ¬мқҙлӢӨ.

гҖҺм„ мЎ°мӢӨлЎқгҖҸ к¶Ң46, м„ мЎ°26л…„(1593) 12мӣ” 18мқј м •л¬ҳ 9лІҲм§ё кё°мӮ¬

비ліҖмӮ¬к°Җ лӢөн•ҳм—¬ м•„лў°кё°лҘј,

"<<мӨ‘лһө>> м§ҖкёҲ 비лЎқ лҜјмғқмқҙ лӢӨ м—Ҷм–ҙм ё мҶҢкёҲмқ„ кө¬мҡё мӮ¬лһҢмқҙ м—ҶлӢӨкі н•©лӢҲлӢӨл§Ң, кІҪкё°В·нҷ©н•ҙ·충мІӯВ·м „лқјлҸ„ л“ұмқҳ н•ҙліҖмқҖ лӘЁл‘җ мҶҢкёҲмқ„ кө¬мҡё мҲҳ мһҲлҠ” кіімңјлЎң мҶҢм¶ң лҳҗн•ң л§ҺмҠөлӢҲлӢӨ. <<мӨ‘лһө>> мӨ‘мӢ (йҮҚиҮЈ) н•ң мӮ¬лһҢм—җкІҢ к·ё мқјмқ„ м „м ҒмңјлЎң кҙҖмһҘн•ҳкІҢ н•ҳкі кҙҖлҰ¬лҘј нҢҢкІ¬н•ҳм—¬ н•ҙліҖмқ„ мҲңмӢңн•ҳкІҢ н•ң лӢӨмқҢ м—јнҳё(й№ҪжҲ¶: мҶҢкёҲ көҪлҠ” мқјмқ„ м—…мңјлЎң мӮјлҠ” лҜјнҳё)лҘј л¶Ҳлҹ¬лӘЁм•„ 염분(й№ҪзӣҶ)мқ„ м„Өм№ҳн•ҳкі мҶҢкёҲмқ„ көҪкІҢ н•ҳмҶҢм„ң. <<мӨ‘лһө>>"

лқјкі н•ҳмҳҖлӢӨ.

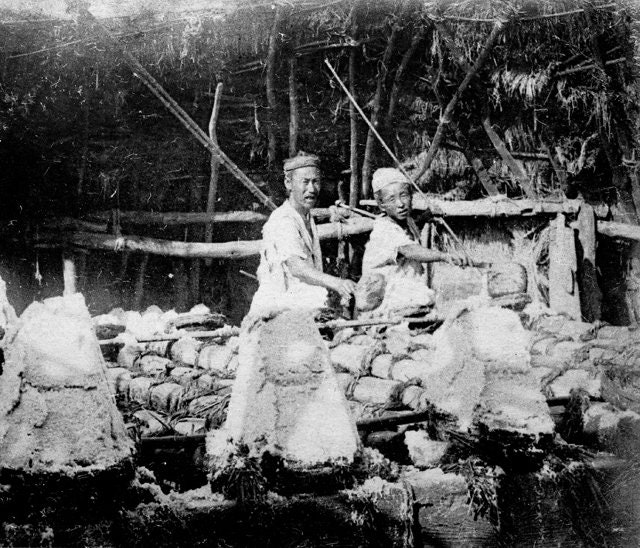

вҖӢк·ёлҹ¬л©ҙ мҶҢкёҲ мғқмӮ°м—җ мӮ¬мҡ©лҗҳлҠ” мҶҢкёҲк°Җл§ҲлҠ” лҸ„лҢҖмІҙ м–ҙл–»кІҢ м“°лҠ” л¬јкұҙмқҙм—Ҳмқ„к№Ң? мЎ°м„ мӢңлҢҖмқҳ мҶҢкёҲ мғқмӮ°мқҖ мЈјлЎң л°”лӢ·л¬јмқ„ мҶҢкёҲк°Җл§Ҳм—җ л¶Җм–ҙ лҒ“м—¬м„ң л§Ңл“ңлҠ” 'мһҗм—ј(з…®й№Ҫ)' л°©мӢқмңјлЎң мқҙлЈЁм–ҙмЎҢлӢӨ. м§Җм—ӯкіј мһҗм—°мЎ°кұҙм—җ л”°лқј к·ё мғқмӮ° л°©мӢқлҸ„ м°Ёмқҙк°Җ мһҲм—ҲлӢӨ. лҸҷн•ҙм•Ҳм—җм„ңлҠ” л°”лӢ·л¬јмқ„ м§Ғм ‘ лҒ“м—¬м„ң мғқмӮ°н•ҳмҳҖкі , м„ңн•ҙм•Ҳкіј лӮЁн•ҙм•Ҳм—җм„ңлҠ” м—јм „мқ„ мЎ°м„ұн•ң л’Ө 염분мқҳ лҶҚлҸ„к°Җ лҶ’мқҖ л¬јмқ„ лҒ“м—¬ мғқмӮ°н–ҲлӢӨкі н•ңлӢӨ.

вҖӢмһ„진мҷңлһҖ мӢңкё° мҶҢкёҲ мҲҳкёүм—җ кҙҖн•ң л¬ём ңлҠ” м•һмңјлЎң л§ҺмқҖ м—°кө¬к°Җ мҡ”кө¬лҗҳлҠ” мЈјм ңмқҙлӢӨ. ліё м№јлҹјм—җм„ңлҠ” гҖҺлӮңмӨ‘мқјкё°гҖҸмқҳ кё°лЎқмқ„ нҶөн•ҳм—¬ лӢ№мӢң мЎ°м„ мҲҳкө°мқҳ мҶҢкёҲ мҲҳкёү мғҒнҷ©мқҳ лӢЁл©ҙмқ„ к°„лһөн•ҳкІҢ мӮҙнҺҙліҙм•ҳлӢӨ.

[м°ёкі мһҗлЈҢ]

кі кҙ‘лҜјВ·к№ҖмқҳнҷҳВ·к№Җмқјкё°В·мөңм„ұкё°В·нҷҚкёҲмҲҳ, 2006, гҖҺмЎ°м„ мӢңлҢҖ мҶҢкёҲмғқмӮ°л°©мӢқгҖҸ, мӢ м„ңмӣҗ

көӯмӮ¬нҺём°¬мң„мӣҗнҡҢ, гҖҺмЎ°м„ мҷ•мЎ°мӢӨлЎқгҖҸ

к·ңмһҘк°Ғн•ңкөӯн•ҷм—°кө¬мӣҗ, гҖҺкІҪмғҒлҸ„мҶҚм°¬м§ҖлҰ¬м§ҖгҖҸ

[мңӨн—ҢмӢқ]

м№јлҹјлӢҲмҠӨнҠё

мқҙмҲңмӢ м „лһөм—°кө¬мҶҢ м„ мһ„м—°кө¬мӣҗ

м Җм„ң : м—ӯмӮ¬ мһҗлЈҢлЎң ліҙлҠ” лӮңмӨ‘мқјкё°

мқҙл©”мқј : thehand8@hanmail.net