вҖӢмһ„진мҷңлһҖ мӢңкё° мЎ°м„ мЎ°м •мқҖ мқјліёкө°м—җкІҢ нҲ¬н•ӯн–ҲлҚҳ л°ұм„ұл“Өмқҙ лӢӨмӢң мЎ°м„ мңјлЎң лҗҳлҸҢм•„мҳӨлҸ„лЎқ нҡҢмң н•ҳкұ°лӮҳ мқҙлҘј м Ғк·№ мһҘл Өн•ҳлҠ” м •мұ…мқ„ нҺјміӨлӢӨ. м „мҹҒмқҖ кё°м•„мҷҖ м§Ҳлі‘мқ„ мҙҲлһҳн•ҳм—¬ мқёк°„мқҳ мӮ¶мқ„ 비참н•ҳкІҢ л§Ңл“ңлҠ” мғҒнҷ©мқ„ мЎ°м„ұн•ңлӢӨ. мқҙлҹ¬н•ң нҷҳкІҪм—җ мІҳн–ҲлҚҳ нһҳм—ҶлҠ” л°ұм„ұл“Өмқҳ мІҳм§ҖлҘј мӢӯ분 кі л Өн•ҳм—¬ мЎ°м •мқҙ м •мұ…мқ„ мһ…м•Ҳн–ҲлӢӨкі л§җн• мҲҳ мһҲкІ лӢӨ.

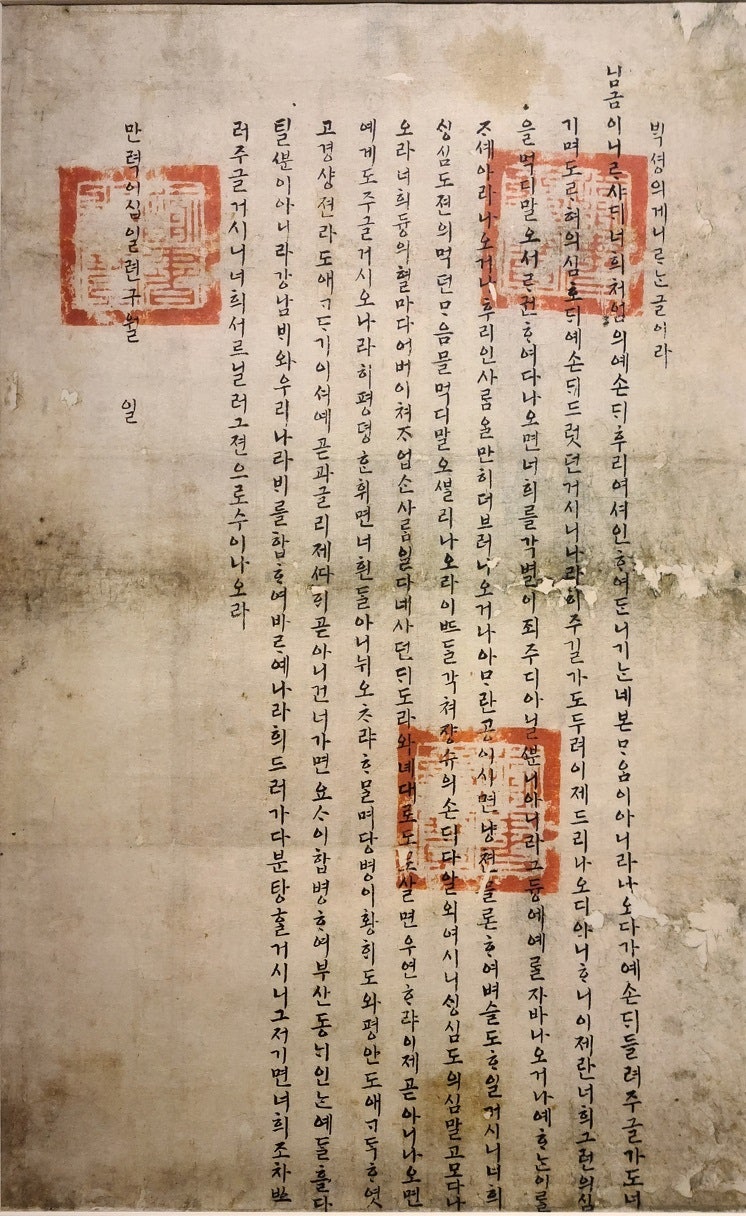

мЎ°м„ мЎ°м •мқҳ мқҙлҹ¬н•ң м •мұ…мқ„ мһ…мҰқн•ҳлҠ” к·јкұ° к°ҖмҡҙлҚ° н•ҳлӮҳк°Җ 1593л…„ 9мӣ” м„ мЎ°к°Җ л°ұм„ұм—җкІҢ н•ңкёҖлЎң л°ңкёүн•ң мң м„ңмқҙлӢӨ. нҳ„мһ¬ ліҙл¬ј м ң951нҳё гҖҢм„ мЎ°көӯл¬ёмң м„ң(е®ЈзҘ–еңӢж–Үи«ӯжӣё)гҖҚлЎң м•Ңл Ө진 мқҙ л¬ём„ңлҠ”, мһ„진мҷңлһҖ мӢңкё° мқјліёкө°м—җкІҢ нҸ¬лЎңк°Җ лҗҳкұ°лӮҳ нҲ¬н•ӯн•ҳлҠ” л°ұм„ұл“Өмқҙ лҠҳм–ҙлӮҳмһҗ м„ мЎ°к°Җ к·ёл“Өмқҙ лҗҳлҸҢм•„мҳӨкё°лҘј нҡҢмң н•ҳлҠ” лӮҙмҡ©мқ„ н•ңкёҖлЎң мҚЁм„ң л°ңкёүн•ң мң м„ңмқҙлӢӨ. л°©мҶЎмқҙлӮҳ мқён„°л„· л§ӨмІҙлҘј нҶөн•ҙ м—¬лҹ¬ м°ЁлЎҖ мҶҢк°ңлҗң л¬ёнҷ”мһ¬мқҙкё° л•Ңл¬ём—җ мқҙм—җ лҢҖн•ҙ м•„мӢңлҠ” 분л“ӨлҸ„ м Ғм§Җ м•ҠмңјлҰ¬лқј мғқк°ҒлҗңлӢӨ.

гҖҢм„ мЎ°көӯл¬ёмң м„ңгҖҚлҠ” мһ„진мҷңлһҖ мӢңкё° мЎ°м •мқҳ м •мұ…мқ„ ліҙм—¬мӨ„ лҝҗл§Ң м•„лӢҲлқј, м„ёмў…лҢҖмҷ•мқҙ м°Ҫм ңн•ң н•ңкёҖмқҙ мЎ°м„ мӨ‘кё° л§ҺмқҖ мӮ¬лһҢл“Өм—җкІҢ ліҙнҺёнҷ”лҗҳм—ҲмқҢмқ„ м•Ңл ӨмЈјлҠ” к·јкұ°мқҙкё°лҸ„ н•ҳлӢӨ.

гҖҢм„ мЎ°көӯл¬ёмң м„ңгҖҚм—җ лӮҳнғҖлӮң м •мұ…мқҖ мң м„ң л°ҳнҸ¬ мқҙнӣ„ л§ҺмқҖ м§Җл°© кҙҖлҰ¬мҷҖ л°ұм„ұм—җкІҢ м–ҙлҠҗ м •лҸ„ мң нҡЁн•ң мҳҒн–Ҙл Ҙмқ„ ліҙм—¬мЈјм—Ҳмқ„ кІғмңјлЎң мғқк°ҒлҗңлӢӨ. мқҙмҷҖ кҙҖл Ён•ң м—°кө¬ м„ұкіјлҠ” м°ҫкё° м–ҙл өм§Җл§Ң, гҖҺм„ мЎ°мӢӨлЎқгҖҸмқҳ 1596л…„ кё°мӮ¬м—җ гҖҢм„ мЎ°көӯл¬ёмң м„ңгҖҚмқҳ мҳҒн–Ҙл Ҙмқҙ мң м§Җлҗҳкі мһҲм—ҲмқҢмқ„ м§җмһ‘н• мҲҳ мһҲлҠ” кё°лЎқмқҙ мһҲлӢӨ. лӢӨмқҢмқҖ к·ё н•ҙлӢ№ кё°мӮ¬мқҙлӢӨ.

гҖҺм„ мЎ°мӢӨлЎқгҖҸ к¶Ң64, м„ мЎ°28л…„(1596) 6мӣ” 14мқј мқ„л¬ҳ 4лІҲм§ё кё°мӮ¬

нҶөм ңмӮ¬ мқҙмҲңмӢ мқҙ кёүнһҲ мЎ°м •м—җ ліҙкі н•ҳкё°лҘј,

"кІҪмғҒлҸ„ мҲҳкө° мңӨм—…лҸҷ л“ұ 4лӘ…мқҙ м Ғм—җкІҢ нҲ¬н•ӯн–ҲлӢӨк°Җ 본진мңјлЎң лҸ„л§қміҗ к·Җнҷҳн–Ҳкё°м—җ м Ғмқҳ м •м„ёлҘј л¬јм–ҙліҙм•ҳлҚ”лӢҲ <<мӨ‘лһө>> нҲ¬н•ӯн•ң л°ұм„ұл“Өмқҙ кі„мҶҚ лҸ„л§қміҗ нғҲм¶ңн•ҙ мҳӨлҠ”лҚ°, мқҙлҹ¬н•ң л•Ңм—җ (мқҙл“Өмқ„) к°‘мһҗкё° мӨ‘н•ң мЈ„лЎң лӢӨмҠӨлҰ¬лҠ” кІғмқҖ мӢӨлЎң мўӢмқҖ кі„мұ…мқҙ м•„лӢҲкё°м—җ ліёлһҳ мӮҙлҚҳ кіімңјлЎң лҸҢл ӨліҙлӮҙм–ҙ лӢ№л¶„к°„ мң„л¬ҙн•ҳлҠ” лң»мқ„ ліҙмҳҖмҠөлӢҲлӢӨ."лқјкі н•ҳмҳҖлӢӨ.

мғҒ(м„ мЎ°)мқҙ мқҙлҘј 비ліҖмӮ¬м—җ лӮҙл ӨліҙлӮҙлӢҲ 비ліҖмӮ¬к°Җ лӢөліҖн•ҳкё°лҘј,

"мҲҳкө° мңӨм—…лҸҷ л“ұмқҙ лӮҳлқјлҘј л“ұм§Җкі м Ғм—җ нҲ¬н•ӯн•ҳм—¬ л§ҲмқҢлҢҖлЎң мҷ”лӢӨ к°”лӢӨ н•ҳмҳҖмңјлӢҲ м§Җк·№нһҲ н•ҙкҙҙн•ң мқјлЎңм„ң мӨ‘н•ң мЈ„лЎң лӢӨмҠӨлҰ¬кІҢ н•ҙм•ј н•©лӢҲлӢӨ. к·ёлҹ¬лӮҳ мқҙл ҮкІҢ нҲ¬н•ӯн•ң л¬ҙлҰ¬л“Өмқҙ м°ёмңјлЎң л§ҺмқҖлҚ°, к·ёлҹ° л¬ҙлҰ¬л“Өмқҙ нғҲм¶ңн•ҳл Өкі н•ҙлҸ„ мЈ„к°Җ л‘җл ӨмӣҢ л§қм„Өмқҙкі мһҲлӢӨкі н•ҳлӢҲ, мӨ‘мЈ„лЎңмҚЁ лӢӨмҠӨлҰ¬лҠ” кІғмқҖ к·ё л§ҲмқҢмқ„ кі міҗ лЁ№кі к·јліёмңјлЎң лҸҢм•„мҳӨл ӨлҠ” лң»мқ„ кәҫлҠ” м җмқҙ м—Ҷм§Җ м•ҠмҠөлӢҲлӢӨ. мқҙмҲңмӢ мқҳ мЎ°мІҳк°Җ кіјм—° мӮ¬лҰ¬м—җ н•©лӢ№н•ҳлӢҲ, мқҙнӣ„ нғҲм¶ңн•ҙ лҸҢм•„мҳЁ мӮ¬лһҢл“ӨмқҖ мқҙлҹ¬н•ң мҳҲм—җ мқҳкұ°н•ҳм—¬ ліёлһҳ кұ°мЈјм§ҖлЎң ліҙлӮҙкі нҠ№лі„нһҲ мң„л¬ҙн•ҳлҠ” лң»мқ„ лҚ”н•ҳлҸ„лЎқ кіөл¬ёмқ„ ліҙлӮҙлҠ” кІғмқҙ м–ҙл–»кІ мҠөлӢҲк№Ң?"лқјкі н•ҳлӢҲ, мғҒ(м„ мЎ°)мқҙ л”°лһҗлӢӨ.

мң„ кё°мӮ¬мқҳ лӮҙмҡ©мқ„ мӮҙнҺҙліҙл©ҙ, нҶөм ңмӮ¬ мқҙмҲңмӢ мқҖ мқјліёкө°м—җкІҢ нҲ¬н•ӯн–ҲлӢӨк°Җ лҸҢм•„мҳЁ мҲҳкө° мңӨм—…лҸҷ л“ұмқ„ ліёлһҳ мӮҙлҚҳ кіімңјлЎң лҸҢл ӨліҙлӮё лӢӨмқҢ к·ё мЎ°мІҳ лӮҙмҡ©мқ„ мЎ°м •м—җ ліҙкі н•ҳмҳҖлӢӨ. л§Ңмқј гҖҢм„ мЎ°көӯл¬ёмң м„ңгҖҚмқҳ м •мұ…мқҙ лҜёлҰ¬ мӢӨн–үлҗҳм§Җ м•Ҡм•ҳлҚ”лқјл©ҙ, нҶөм ңмӮ¬к°Җ мЎ°м •м—җ лЁјм Җ ліҙкі лҸ„ н•ҳм§Җ м•Ҡкі мһ„мқҳлЎң мңӨм—…лҸҷ л“ұмқ„ мІҳлҰ¬н•ҳкё°лҠ” мүҪм§Җ м•Ҡм•ҳмқ„ л“Ҝн•ҳлӢӨ.

вҖӢм•„л¬ҙнҠј мң„ гҖҺм„ мЎ°мӢӨлЎқгҖҸмқҳ кё°мӮ¬м—җ ліҙмқҙлҠ” л°”мҷҖ к°ҷмқҙ мЎ°м •мқҖ кіөл¬ёмқ„ ліҙлӮҙм–ҙ нҲ¬н•ӯн•ҳлҠ” л°ұм„ұл“Өм—җ лҢҖн•ң м •мұ…мқ„ лӢӨмӢң н•ңлІҲ кіөмӢқм ҒмңјлЎң л°қнҳ”лӢӨ. лӢӨмқҢмқҖ мқҙмҲңмӢ мқҳ 1595л…„ гҖҺлӮңмӨ‘мқјкё°гҖҸ кё°лЎқмңјлЎңм„ң мқҙлҹ¬н•ң мЎ°м • м •мұ…мқҙ нҳ„мһҘм—җм„ң мӢӨн–үлҗҳм—ҲмқҢмқ„ ліҙм—¬мЈјлҠ” мӮ¬лЎҖмқҙлӢӨ.

гҖҺлӮңмӨ‘мқјкё°гҖҸ, 1595л…„ 9мӣ” 3мқј

мӣ…мІңм—җм„ң (мқјліёкө°м—җкІҢ) нҲ¬н•ӯн–ҲлҚҳ мӮ¬лһҢмқё кіөмҲҳліө л“ұ 17лӘ…мқ„ нҡҢмң н•ҙ мҷ”лӢӨ.

[мӣҗл¬ё] зҶҠе·қжҠ•йҷ„дәәеӯ”е®ҲеҚңзӯүеҚҒдёғеҗҚиӘҳдҫҶ.

гҖҺлӮңмӨ‘мқјкё°гҖҸ, 1595л…„ 9мӣ” 23мқј

мӣ…мІңм—җм„ң нҸ¬лЎңк°Җ лҗҳм—ҲлҚҳ мӮ¬лһҢмқё л°•лЎқмҲҳмҷҖ к№Җнқ¬мҲҳк°Җ мҷҖм„ң л§ҢлӮ¬лҠ”лҚ°, м Ғмқҳ м •м„ёлҘј м•Ңл ӨмЈјкё°м—җ к°Ғк°Ғ л¬ҙлӘ… 1н•„м”© лӮҳлҲ„м–ҙ мЈјкі ліҙлғҲлӢӨ.

[мӣҗл¬ё] зҶҠе·қиў«ж“„дәәжңҙзҘҝе®ҲйҮ‘еёҢеЈҪдҫҶи¬Ғ е…јйҒ“иіҠжғ… ж•…жңЁеҗ„дёҖз–Ӣ еҲҶзөҰиҖҢйҖҒ.

гҖҺлӮңмӨ‘мқјкё°гҖҸ, 1595л…„ 9мӣ” 27мқј

м•ҲкіЁнҸ¬м—җм„ң м Ғм—җкІҢ нҲ¬н•ӯн–ҲлҚҳ мӮ¬лһҢ 230м—¬ лӘ…мқҙ лӮҳмҷ”лҠ”лҚ°, л°°мқҳ мҲҳлҠ” 22мІҷмқҙлқјкі мҡ°мҲҳ(м•ҲкіЁнҸ¬л§Ңнҳё)к°Җ мҷҖм„ң ліҙкі н•ҳмҳҖлӢӨ.

[мӣҗл¬ё] е®үйӘЁжөҰйҷ„иіҠдәәдәҢзҷҫдёүеҚҒйӨҳеҗҚеҮәдҫҶ иҲ№ж•ёеүҮдәҢеҚҒдәҢйҡ» зҰ№еЈҪдҫҶе‘Ҡ.

[м°ёкі мһҗлЈҢ]

көӯмӮ¬нҺём°¬мң„мӣҗнҡҢ, гҖҺмЎ°м„ мҷ•мЎ°мӢӨлЎқгҖҸ

мқҙмғҒк·ң, гҖҺн•ңкёҖ кі л¬ём„ңлҘј нҶөн•ҙ ліё мЎ°м„ мӮ¬лһҢл“Өмқҳ мӮ¶гҖҸ, 2014, кІҪ진м¶ңнҢҗ

[мңӨн—ҢмӢқ]

м№јлҹјлӢҲмҠӨнҠё

мқҙмҲңмӢ м „лһөм—°кө¬мҶҢ м„ мһ„м—°кө¬мӣҗ

м Җм„ң : м—ӯмӮ¬ мһҗлЈҢлЎң ліҙлҠ” лӮңмӨ‘мқјкё°

мқҙл©”мқј : thehand8@hanmail.net