м „мҹҒмқҖ мқёк°„мқҳ мғқмЎҙ нҷҳкІҪмқ„ к·№н•ңмқҳ мғҒнҷ©к№Ңм§Җ лӘ°м•„л¶ҷмқҙлҠ” мӢңкё°мқҙлӢӨ. кө°лҢҖм—җ мқҳн•ң мһ”нҳ№н•ң мӮҙмғҒ, мӢқлҹү л¶ҖмЎұ, м „м—јлі‘ м°Ҫк¶җ л“ұ мқҙлЈЁ л§җн• мҲҳ м—ҶлҠ” кі нҶөмқҙ лӢҘміҗмҳӨлҠ” л•Ңмқҙкё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ. мһ„진мҷңлһҖ лҳҗн•ң к·ёлҹ¬н•ң мӢңкё°мҳҖлӢӨ.

вҖӢ충л¬ҙкіө мқҙмҲңмӢ мқҳ гҖҺлӮңмӨ‘мқјкё°гҖҸлҘј мӮҙнҺҙліҙл©ҙ, к·№н•ң мғҒнҷ©мқҙм—ҲлҚҳ м „мҹҒ мӢңкё°мһ„м—җлҸ„ л¶Ҳкө¬н•ҳкі 'лҸҷкөӯмӮ¬'лҘј мқҪм—ҲлӢӨлҠ” кё°лЎқмқҙ лӮҳмҷҖ лҲҲкёёмқ„ лҒҲлӢӨ. лӢӨмқҢмқҖ к·ё н•ҙлӢ№ кё°лЎқмқҙлӢӨ.

вҖӢ

гҖҺлӮңмӨ‘мқјкё°гҖҸ 1596л…„ 6мӣ” 25мқј

м Җл…Ғл•Ңк№Ңм§Җ кі„мҶҚ 비к°Җ лӮҙл ёлӢӨ. нҷҖлЎң мҲҳлЈЁ мң„м—җ м•үм•„ мһҲмңјлӢҲ мҳЁк°– мғқк°Ғмқҙ л“Өм—ҲлӢӨ. лҸҷкөӯмӮ¬лҘј мқҪм–ҙ ліҙлӢҲ к°ңнғ„н•ҳлҠ” лң»мқҙ л§Һм•ҳлӢӨ.

[мӣҗл¬ё] йӣЁйӣЁзөӮеӨ• зҚЁеқҗжЁ“дёҠ жҮ·жҖқиҗ¬з«Ҝ и®ҖжқұеңӢеҸІ еӨҡжңүж…ЁеҳҶд№Ӣеҝ—д№ҹ

вҖӢмң„ мқјкё°м—җм„ң мқҙмҲңмӢ мқҖ 'лҸҷкөӯмӮ¬'лҘј мқҪмқҖ мӮ¬мӢӨкіј к·ё лӮҙмҡ©м—җ лҢҖн•ң 비нҸүмқ„ к°„лһөнһҲ м„ңмҲ н•ҳмҳҖлӢӨ. мҡ°м„ 'лҸҷкөӯмӮ¬'к°Җ л¬ҙм—Үмқём§ҖлҘј нҢҢм•…н• н•„мҡ”к°Җ мһҲлӢӨ. л…ёмӮ° мқҙмқҖмғҒмқҖ гҖҺмқҙ충л¬ҙкіөм „м„ңгҖҸ лІҲм—ӯліёмқ„ м ҖмҲ н•ҳл©ҙм„ң 'лҸҷкөӯмӮ¬'лҘј вҖҳмҡ°лҰ¬лӮҳлқј м—ӯмӮ¬вҖҷлқјкі н•ҙм„қн•ҳмҳҖлӢӨ. 'мӨ‘көӯ(дёӯеңӢ)'кіј лҢҖ비лҗҳлҠ” л§җмқё 'лҸҷкөӯ(жқұеңӢ)'мқҙ 'мЎ°м„ 'мқ„ к°ҖлҰ¬нӮӨлҜҖлЎң 'лҸҷкөӯмӮ¬(жқұеңӢеҸІ)'лҘј мқҙл ҮкІҢ н•ҙм„қн•ң кІғ к°ҷлӢӨ.

вҖӢнҳ„лҢҖмқёмқҳ кҙҖм җм—җм„ң ліҙл©ҙ мқҙмқҖмғҒмқҳ н•ҙм„қмқҙ к·ёлҹҙл“Ҝн•ҙ ліҙмқёлӢӨ. н•ҳм§Җл§Ң мЎ°м„ мӢңлҢҖмқҳ мӮ¬лЈҢ нҺём°¬м—җ лҢҖн•ҙ мЎ°кёҲмқҙлқјлҸ„ нҢҢм•…н•ҳкі к·ё мӢңлҢҖмқҳ кҙҖм җм—җм„ң л°”лқјліёлӢӨл©ҙ 'лҸҷкөӯмӮ¬'к°Җ лӢЁмҲңнһҲ 'мҡ°лҰ¬лӮҳлқј м—ӯмӮ¬'лЎң н•ҙм„қлҗ мҲҳ м—ҶмқҢмқ„ м•Ң мҲҳ мһҲлӢӨ.

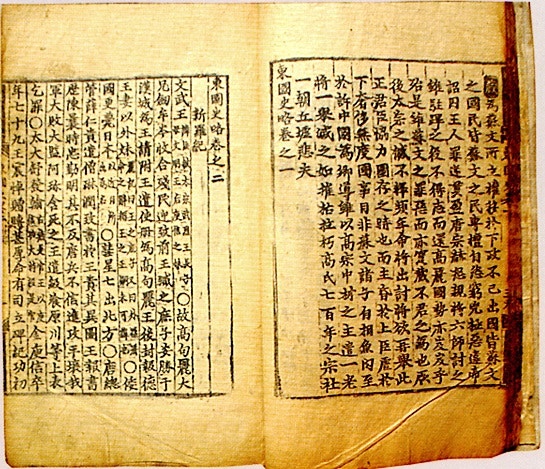

вҖӢмЎ°м„ м „кё°м—җ мЎ°м„ мқҖ кҙҖм°¬мӮ¬м„ң(е®ҳж’°еҸІжӣё)мқё гҖҺлҸҷкөӯмӮ¬лһө(жқұеңӢеҸІз•Ҙ)гҖҸкіј гҖҺлҸҷкөӯнҶөк°җ(жқұеңӢйҖҡй‘‘)гҖҸмқ„ нҺём°¬н•ҳмҳҖлӢӨ. гҖҺлҸҷкөӯмӮ¬лһөгҖҸмқҖ нғңмў… л•Ң н•ҳлҘң(жІіеҙҷ)кіј к¶Ңк·ј(ж¬Ҡиҝ‘) л“ұм—җ мқҳн•ҙ нҺём°¬лҗҳм—Ҳмңјл©°, гҖҺлҸҷкөӯнҶөк°җгҖҸмқҖ м„ұмў… л•Ң м„ңкұ°м •(еҫҗеұ…жӯЈ)м—җ мқҳн•ҙ нҺём°¬лҗҳм—ҲлӢӨ. мқҙ л‘җ мұ…мқҳ мқҙлҰ„мқҖ м•„л§ҲлҸ„ мҡ°лҰ¬лӮҳлқј мӮ¬лһҢ лҢҖл¶Җ분мқҙ л“Өм–ҙліҙм•ҳмқ„ кІғмқҙлӢӨ. к·ёлҹ°лҚ°, мқҙ л‘җ мұ… мқҙмҷём—җлҸ„ мң мӮ¬н•ң мқҙлҰ„мқ„ к°Җ진 мӮ¬м°¬мӮ¬м„ң(з§Ғж’°еҸІжӣё)к°Җ мЎ°м„ м „кё°м—җ м—¬лҹ¬ м°ЁлЎҖ нҺём°¬лҗҳм—ҲлӢӨ. мқҙмҡ°(п§Ўе Ј)мқҳ гҖҺлҸҷкөӯмӮ¬лһөгҖҸ, л°•мғҒ(жңҙзҘҘ)мқҳ гҖҺлҸҷкөӯмӮ¬лһөгҖҸ, мң нқ¬л №(п§үеёҢйҪЎ)мқҳ гҖҺн‘ңм ңмқҢмЈјлҸҷкөӯмӮ¬лһө(жЁҷйЎҢйҹіиЁ»жқұеңӢеҸІз•Ҙ)гҖҸ, лҜјм ңмқё(й–”йҪҠд»Ғ)мқҳ гҖҺлҸҷкөӯмӮ¬лһөгҖҸ, мң мӨ‘мҳҒ(п§үд»Ійғў)мқҳ гҖҺлҸҷкөӯмӮ¬лһөгҖҸ л“ұмқҙ к·ёлҹ¬н•ң мұ…мқҙлӢӨ. мҰү, мЎ°м„ м „кё°м—җлҠ” 'лҸҷкөӯмӮ¬(жқұеңӢеҸІ)'к°Җ лӢ№лҢҖмқҳ мӮ¬м„ң мқҙлҰ„м—җ л„җлҰ¬ м“°мҳҖлӢӨ.

гҖҺлҸҷкөӯмӮ¬гҖҸлҠ” мң„ гҖҺлӮңмӨ‘мқјкё°гҖҸмқҳ кё°лЎқкіј 비мҠ·н•ң мӢңкё°мқё 1594л…„мқҳ гҖҺм„ мЎ°мӢӨлЎқгҖҸ кё°мӮ¬м—җлҸ„ м–ёкёүлҗҳм–ҙ мһҲлӢӨ. лӢӨмқҢмқҖ к·ё н•ҙлӢ№ кё°лЎқмқҙлӢӨ.

гҖҺм„ мЎ°мӢӨлЎқгҖҸ к¶Ң56, м„ мЎ°27л…„(1594) 10мӣ” 21мқј мқ„축 6лІҲм§ё кё°мӮ¬

(м„ мЎ°к°Җ) м „көҗн•ҳкё°лҘј,

"гҖҺлҸҷкөӯмӮ¬(жқұеңӢеҸІ)гҖҸлҘј мӮ¬кі (еҸІеә«)м—җлӢӨ мҶҢмһҘн•ҙ л‘” кІғмқҖ мҲЁмқҖ лң»мқҙ мһҲм–ҙм„ңмқј кІғмқҙлӢӨ. гҖҺкі л ӨмӮ¬м Ҳмҡ”(й«ҳйә—еҸІзҜҖиҰҒ)гҖҸмҷҖ лӢӨлҘё гҖҺлҸҷкөӯмӮ¬гҖҸлҘј м–‘нҳё(е…©ж№–:충мІӯлҸ„мҷҖ м „лқјлҸ„)м—җ н•ҳм„ң(дёӢжӣё)н•ҳм—¬ л„җлҰ¬ кө¬н•ҙм„ң мҳ¬л ӨліҙлӮҙлҸ„лЎқ н•ҳкі , к·ёл ҮкІҢ н•ҙм„ңлҸ„ м–»м§Җ лӘ»н•ҳл©ҙ к·ёл•Ң мӮ¬кі м—җ мҶҢмһҘлҗң кІғмқ„ к°Җм ёмҳЁлӢӨн•ҳлҚ”лқјлҸ„ лҗ кІғмқҙлӢӨ. <<нӣ„лһө>> мқҙ л°–м—җлҸ„ лӘЁл“ лҸҷкөӯмқҳ л¬ём Ғ(ж–ҮзұҚ)м—җ кҙҖкі„лҗң кІғмқҖ м•„мҡёлҹ¬ м–‘нҳёмқҳ к°җмӮ¬(зӣЈеҸё)м—җкІҢ н•ҳм„ңн•ҳм—¬ л„җлҰ¬ кө¬н•ҙм„ң мҰүмӢң мҳ¬л ӨліҙлӮҙлҸ„лЎқ н•ҳкі , мҳ¬лҰ° мһҗм—җкІҢлҠ” л…јмғҒн•ҳлҠ” кІғмқҙ м–ҙл–»кІ лҠ”к°Җ? мқҳл…јн•ҳм—¬ м•„лў°лқј."лқјкі н•ҳмҳҖлӢӨ.вҖӢ

мң„ гҖҺм„ мЎ°мӢӨлЎқгҖҸ кё°мӮ¬м—җ лӮҳнғҖлӮң гҖҺлҸҷкөӯмӮ¬гҖҸлҠ” мӮ¬кі м—җ мҶҢмһҘлҗҳм–ҙ мһҲлӢӨлҠ” м–ёкёүмқҙ ліҙмқҙлҠ” м җмңјлЎң ліҙм•„ кҙҖм°¬мӮ¬м„ңмқј к°ҖлҠҘм„ұмқҙ лҶ’лӢӨ. гҖҺлӮңмӨ‘мқјкё°гҖҸлҠ” лҸҷкөӯмӮ¬мқҳ лӮҙмҡ© мӨ‘м—җ к°ңнғ„н•ҳлҠ” лң»мқҙ л§ҺлӢӨкі м„ңмҲ н•ҳмҳҖлҠ”лҚ°, мқҙлҠ” н•ҳлҘңВ·к¶Ңк·јмқҳ гҖҺлҸҷкөӯмӮ¬лһөгҖҸкіј м„ңкұ°м •мқҳ гҖҺлҸҷкөӯнҶөк°җгҖҸм—җ мӢӨл Ө мһҲлҠ” мӮ¬лЎ мқҙ лҢҖмІҙлЎң мң көҗм Ғ кҙҖм җм—җ мқҳн•ң мӢ лһ„н•ң 비нҢҗмқ„ мӢЈкі мһҲлҠ” м җкіј л¶Җн•©н•ңлӢӨ. мҰү, гҖҺлӮңмӨ‘мқјкё°гҖҸм—җ м–ёкёүлҗң гҖҺлҸҷкөӯмӮ¬гҖҸлҠ” н•ҳлҘңВ·к¶Ңк·јмқҳ гҖҺлҸҷкөӯмӮ¬лһөгҖҸкіј м„ңкұ°м •мқҳ гҖҺлҸҷкөӯнҶөк°җгҖҸмқ„ к°ҖлҰ¬нӮӨлҠ” кІғмңјлЎң мғқк°ҒлҗңлӢӨ.

вҖӢгҖҺм„ мЎ°мӢӨлЎқгҖҸмқҳ кё°мӮ¬м—җ мқҳн•ҳл©ҙ м„ мЎ°лҠ” 충мІӯлҸ„мҷҖ м „лқјлҸ„мқҳ к°җмӮ¬лЎң н•ҳм—¬кёҲ лҸҷкөӯмӮ¬лҘј л„җлҰ¬ кө¬н•ҙм„ң мЎ°м •мңјлЎң мҳ¬л ӨліҙлӮҙлҸ„лЎқ н•ҳмҳҖлҠ”лҚ°, мӢңкё°м ҒмңјлЎң мң„ гҖҺлӮңмӨ‘мқјкё°гҖҸ кё°лЎқкіј к°Җк№Ңмҡҙ л•ҢмқҙлҜҖлЎң мқҙ мқјмқҙ мқҙмҲңмӢ мқҙ гҖҺлҸҷкөӯмӮ¬гҖҸлҘј мқҪкІҢ н•ң кі„кё°к°Җ лҗң л“Ҝн•ҳлӢӨ.

вҖӢкёҙл°•н•ң м „мҹҒ мӢңкё°м—җлҸ„ мЎ°м •мқҖ мӮ¬м„ңм—җ кҙҖн•ң м •мұ…мқ„ мҲҳлҰҪн•ҳкі м „л°©мқҳ мһҘмҲҳлҠ” мӮ¬м„ңлҘј мқҪм—ҲлӢӨлҠ” мӮ¬мӢӨмқҖ лӢ№мӢң мЎ°м„ мқҙ к°Җ진 м—ӯмӮ¬мқҳмӢқмқ„ лӢЁм ҒмңјлЎң ліҙм—¬мӨҖлӢӨ. 비мҠ·н•ң мӢңкё°мқё 1596л…„мқҳ гҖҺм„ мЎ°мӢӨлЎқгҖҸ кё°мӮ¬м—җ л”°лҘҙл©ҙ, лӢ№мӢң кІҖнҶ кҙҖ(жӘўиЁҺе®ҳ) м •кІҪм„ё(й„ӯ經世, 1563~1633л…„)лҠ” м„ мЎ°к°Җ мһҲлҠ” мһҗлҰ¬м—җм„ң лӢӨмқҢкіј к°ҷмқҖ л§җмқ„ н•ҳмҳҖлӢӨ.

вҖӢгҖҺм„ мЎ°мӢӨлЎқгҖҸ к¶Ң60, м„ мЎ°28л…„(1595) 2мӣ” 8мқј мӢ н•ҙ 6лІҲм§ё кё°мӮ¬

"лӮҳлқјм—җ м—ӯмӮ¬к°Җ мһҲлҠ” кІғмқҖ кҙҖкі„лҗң л°”к°Җ л§Өмҡ° мӨ‘н•©лӢҲлӢӨ. лӮҳлқјлҠ” л§қн• мҲҳ мһҲмңјлӮҳ м—ӯмӮ¬лҠ” м—Ҷмқ„ мҲҳ м—ҶмҠөлӢҲлӢӨ."

(еңӢд№ӢжңүеҸІ жүҖдҝӮз”ҡйҮҚ еңӢеҸҜдәЎ еҸІдёҚеҸҜз„Ў)

вҖӢ[м°ёкі мһҗлЈҢ]

көӯмӮ¬нҺём°¬мң„мӣҗнҡҢ, гҖҺмЎ°м„ мҷ•мЎ°мӢӨлЎқгҖҸ

мЎ°лҸҷкұёВ·л°•м°¬мҠ№, гҖҺн•ңкөӯмқҳ м—ӯмӮ¬к°ҖмҷҖ м—ӯмӮ¬н•ҷ (мғҒ)гҖҸ, 1994, м°Ҫ비

[мңӨн—ҢмӢқ]

м№јлҹјлӢҲмҠӨнҠё

мқҙмҲңмӢ м „лһөм—°кө¬мҶҢ м„ мһ„м—°кө¬мӣҗ

м Җм„ң : м—ӯмӮ¬ мһҗлЈҢлЎң ліҙлҠ” лӮңмӨ‘мқјкё°

мқҙл©”мқј : thehand8@hanmail.net