종이는 기원전 50년경 중국에서 발명되었다고 알려져 있다. 종이의 발명은 동서양 문화의 발달에 커다란 혁신을 불러온 사건이다. 현대 사회에서 종이는 자동화된 생산 과정을 통해 만들어지지만, 과거에는 많은 인력이 동원된 수공업을 통해 생산되었다.

충무공 이순신의 『난중일기』에도 종이의 생산과 관련한 내용이 등장한다. 다음은 그 해당 기록이다.

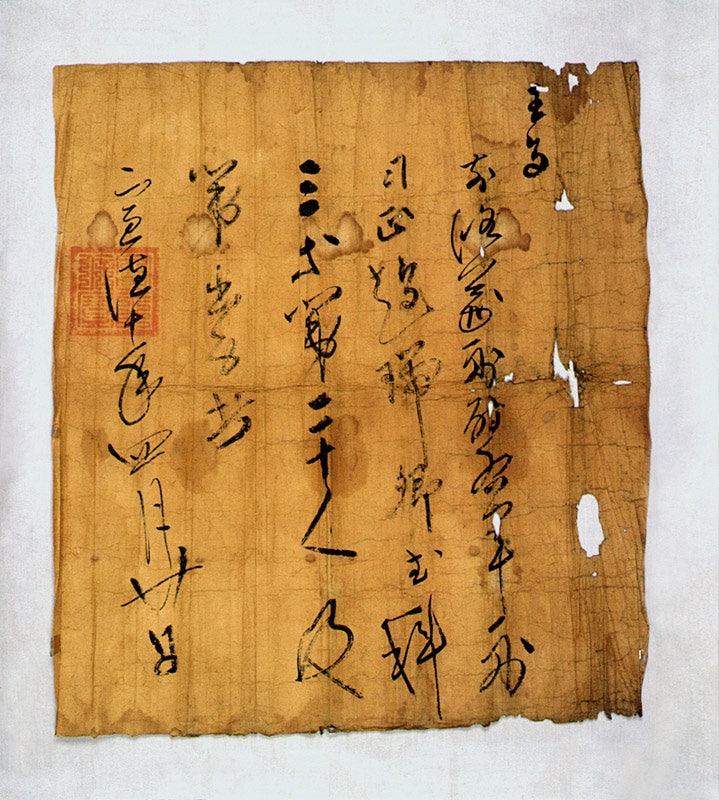

『난중일기』, 1596년 8월 9일

하동에서 다시 도련한 도련지 20권, 주지 32권, 장지 31권을 김응겸, 곽언수로 하여금 받아서 보내도록 하였다.

[원문] 河東改擣紙 擣鍊二十卷 注紙卅二卷 狀帋卅一卷 令金應謙郭彦水等授送

위 일기에서 언급된 하동(지금의 경남 하동군)은 조선시대에는 종이가 생산되던 지역의 하나였다. 하동은 『세종실록지리지』에 종이 생산지로 기록되어 있으며, 『경국대전』의 「공전(工典)」-「외공장(外工匠)」에 의하면 종이를 생산하는 장인인 지장(紙匠)이 3명 배치되어 있었다. 당시 하동이 경상우수영에 소속된 고을 가운데 하나였기 때문에 통제사 이순신이 하동에서 만드는 종이도 관리했던 듯하다.

일기에서 언급된 도련지는 종이를 제조하는 과정에서 다듬이질로 반드럽게 두드린 종이를 말한다. 도련지의 ‘도련(擣鍊)’은 ‘搗鍊’으로도 표기되었으며, ‘다듬이질하다’라는 의미가 있다. 두드린 종이는 털이 일어나지 않고 또한 글자를 쓰면 글자가 퍼지지 않았으므로 가격이 높은 고급 종이류에 속했으며, 왕실 및 대신에게 내리는 문서나 홍패(문과나 무과 합격자에게 내리는 합격증서) 등에 사용되었다.

주지는 그 명칭으로 보아 저주지(楮注紙)나 초주지(草注紙)를 가리키는 것으로 생각된다. 이 두 가지 종이류는 도련지보다 하급으로 분류되었으며 교서, 유서, 유지, 계본, 장계 등의 문서에 사용되었다. 그리고 장지는 저주지나 초주지보다 조금 더 하급의 종이로서 서장(書狀) 등에 사용되었다.

종이는 지방에서 중앙으로 납부하는 공물의 하나로서 매년 일정량을 납부하도록 정해져 있었으며, 관찰사나 병마절도사 등의 지방관이 왕에게 올리는 진상 품목에도 종종 포함되었다. 위 일기의 내용에 종이의 사용처가 언급되진 않았지만, 공물이나 진상품일 가능성이 있음을 짐작할 수 있다.

『선조실록』의 같은 달 기사(권78, 선조29년-1596년 8월13일 무신 3번째 기사)에 의하면 당시 종이를 생산하던 관청인 조지국(造紙局: 조지서造紙署를 가리킨다.)이 전쟁으로부터 입은 피해가 복구되지 않은 상황이었기 때문에 조정에서 필요로 하는 종이의 공급이 외부에 위임되어 있었다. 당시 중앙 관청에서 사용할 종이의 부족으로 인해 통제사 이순신에게 종이 공급의 책임이 주어졌을 가능성도 있다.

[참고자료]

국사편찬위원회, 『조선왕조실록』

김삼기, 『조선시대 제지수공업 연구』, 2006, 민속원

손계영, 「古文書에 사용된 종이 연구 -『度支準折』을 중심으로-」, 『고문서연구』 제25호, 2004, 한국고문서학회

[윤헌식]

칼럼니스트

이순신전략연구소 선임연구원

저서 : 역사 자료로 보는 난중일기

이메일 : thehand8@hanmail.net