짝짝 찢어지어

내 몸은 없어질지라도

내 이름만 남아 있으리라

허허허 명태 허허허 명태라고

가곡으로도 유명한 양명문의 시 ′명태′의 마지막 대목처럼 온 국민이 즐겨 먹었던 ′국민 생선′ 명태는 일찌감치 자신의 운명을 예감했는지도 모른다. 예전에는 흔하디흔한 명태였지만 요즘 우리 바다에서는 눈을 씻고도 찾아볼 수 없기 때문이다.

코트 깃을 여미게 만드는 추운 겨울날, 땀을 뻘뻘 흘리며 맛있게 먹는 음식이 동태탕과 동태찜이다. 명태 살코기는 기름기가 적고 푸석푸석한 탓에 그렇게 맛있는 생선이 아니라서 맵고 강렬한 양념 맛을 가미하여 국물이나 찜으로 즐겨 조리해 먹는다. 그리고 과음이 잦은 연말, 속풀이에는 단연 황태국인데 황태에 들기름을 충분히 넣고 볶은 뒤 물을 붓고 끓이기만 하면 된다. 그리고 밥도둑 황태구이와 황태조림은 온 가족의 입맛을 두루 만족시키는 겨울철 최고의 밥상이다.

명태가 북어나 황태 또는 반건조 상태의 코다리로 많이 팔리는 이유는 보존성이 좋아지는 것도 있지만 그렇게 하면 맛이 농축되고, 푸석한 살도 어느 정도 단단해지며, 단백질이 아미노산으로 분해되면서 맛을 내는 성분이 많아지게 되어 훨씬 먹을 만하게 되기 때문이다. 그런데 기름기 많은 생선을 좋아하는 일본 사람들은 담백한 맛을 내는 명태를 어묵의 원료로 사용할 뿐 조리해서 잘 먹지 않는다.

1970년대부터 2000년대 초까지 30여 년간 북태평양 어장은 우리나라 원양 트롤어선들의 독무대였다. 이 어장에서 잡아들인 엄청난 양의 명태가 국내로 들어오면서 우리 식탁에는 명태를 조리한 갖가지 형태의 요리가 올라왔고 식품공장에서는 명태살을 갈아서 어묵으로 만들어 시장에 공급하면서 명태는 우리 국민의 단백질원을 보충하는 주력 식품으로 자리 잡게 된 것이다.

내장은 창난젓 알은 명란젓

아가리로 만든 아가미젓

눈알은 구워서 술안주하고

괴기는 국을 끓여 먹고

어느 하나 버릴 것 없는 명태

가수 강산에의 노래 ′명태′ 가사에 나와 있듯이 명태는 어떤 부위라도 식재료로 소비된다. 무엇 하나 버릴 것 없는 생선이어서 우리 서민들에게 친숙한 먹거리다.

명태는 대구목 대구과에 속하는 대표적인 한류성 어종으로, 수온이 1~10℃인 차가운 바다에서 서식한다. 한겨울 춥고 깊은 바다에 산란하는데 한 번에 25만~40만 개 알을 낳는 것으로 알려져 있다. 이처럼 다산(多産) 습성이 있다 보니 명태는 단일 어종으로는 세계에서 어획량이 가장 많은 물고기였다.

강원도 거진항은 한때 ′지나가던 개도 돈을 물고 다녔다′라는 말이 있을 정도로 명태잡이로 호황을 누렸던 부유한 포구였다. 그 흔하던 명태가 ‘금처럼 귀한 명태’인 ‘금태(金太)’가 된 이유는 기후변화에 따른 수온 상승과 남획 때문이다. 특히 어른들의 술안주용으로 미성어인 노가리를 집중적으로 대량 어획하는 바람에 성어 개체 수가 급감한 것도 주요 원인이다. 어부들이 노가리가 자라서 명태가 된다는 사실을 제대로 알지 못한 채 새끼명태 노가리를 마구 잡은 것이다. 노가리는 명태의 새끼, 혹은 그것을 말린 것을 말하며, 다른 말로는 '앵치'라고도 한다. 우리가 흔히 쓰는 '노가리 까다', '노가리 풀다'는 명태가 한 번에 새끼를 많이 낳는 것처럼 쓸데없는 말이나 허황된 말, 거짓말을 한다고 빗댄 것이다.

지금 국내 유통 명태 대다수는 러시아에 의존하고 있다. 지난해 러시아산 명태는 전체의 78.5%였다. 생태탕에 주로 쓰이는 냉장 명태는 대부분 일본산이다. 1980년대 중반 전 세계 어획량이 600만t을 넘었고, 이즈음 우리나라에서도 한해 15만t이나 잡혔다. 그러던 명태 어획량이 1990년대 들어 급속도로 줄어들기 시작하더니 2008년에는 국내 어획량이 공식적으로 ′0′을 기록했다. 지천에 널렸던 명태가 동해에서 완전 자취를 감추면서 상업적 멸종 상태에 이른 것이다.

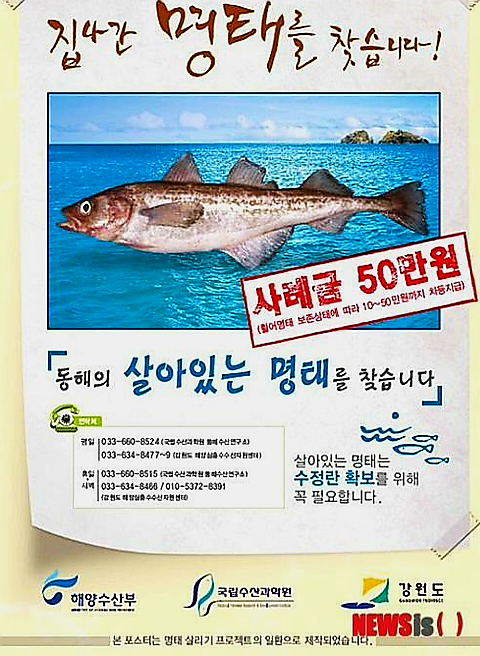

연구 결과에 따르면 지구 온난화로 1980년대 후반 동해안 명태 산란지 수온은 80년대 초반보다 약 2도 높아진 것으로 나타났다. 이로 인해 차가운 물에 사는 한류성 어종인 명태가 알을 낳을 곳이 줄어든 것이 명태가 사라진 주요 원인으로 밝혀지고 있다. 명태가 연근해 어장에서 사라지자 정부는 마리당 50만 원의 현상금까지 내걸고 어미 명태 확보에 나서고 이들을 인공 부화시켜 얻은 치어를 방류하는 등 ′명태 살리기 프로젝트′를 꾸준하게 진행해 오고 있지만 명태 자원이 회복되기까지는 아직도 갈 길이 멀기만 하다.

명태라는 이름에는 유래가 있다. 강원도 명천(明川)에 사는 태씨(太氏) 성을 가진 어부가 있었다. 어느 날 낚시로 물고기 한 마리를 낚아 도백(道伯)에게 진상했는데, 도백이 이를 매우 맛있게 먹고 물고기의 이름을 물었으나 아무도 알지 못하고 단지 ″태 어부가 잡은 것이다.″라고만 대답하였다. 이에 도백이 말하기를, ″명천의 태씨가 잡았으니, 명태(明太)라고 이름을 붙이면 좋겠다.″고 하였다. 이로부터 ′명태′라는 물고기 이름이 팔도에 두루 퍼지기 시작했다고 한다.

명태는 지구상에서 가장 이름을 많이 가지고 있는 물고기다. 이는 명태가 국민 생선으로 가장 사랑받는 생선임을 의미한다. 명태는 그만큼 조업 방식, 덕장 내 건조 정도, 가공·포장 방식, 잡히는 지역 등에 따라 수많은 이름으로 불리는데, 우리 식문화의 다양성을 나타내는 증거이기도 하다.

잡히는 지역에 따라 지방태(地方太)는 우리나라 동해안에서 잡은 명태, 원양태(遠洋太)는 우리나라 원양 어선이 베링해 등지에서 잡아 온 명태, 수입태(輸入太)는 일본, 러시아 등에서 수입한 명태를 의미한다. 크기에 따라 노가리는 20∼25㎝ 사이의 새끼명태, 소태(小太)는 30㎝ 내외의 작은 명태, 중태(中太)는 40㎝ 내외의 중간 명태, 대태(大太)는 50㎝ 내외의 큰 명태를 가리킨다.

북어(北魚)는 해풍에 말린 명태다. 예로부터 북어는 제사상에 빠지지 않는 제수 음식이다. 제사상에 항상 북어가 오르는 이유는 어느 한군데 버릴 데가 없으며, 항상 많이 잡혀 조상에게 풍성한 수확에 감사하는 의미가 담겨 있다. 또한 장수를 상징하고 복과 풍요를 가져다주는 뜻에서 새로 개업한 가게나 새로 장만한 자동차의 고사를 지낼 때 나쁜 기운을 쫓는 액맞이로 널리 사용되어왔다.

황태(黃太)는 강원도 산간 덕장에서 눈과 매서운 바람을 맞아가며 얼었다 녹기를 반복하여 속살이 노랗게 말린 것인데, 더덕처럼 부드럽게 찢어지고 영양가도 뛰어나서 ′더덕북어′라고도 부른다. 고단백, 저지방 식품으로 콜레스테롤이 거의 없고 영양가가 높아 신진대사를 활성화시켜 주며, 아미노산이 풍부해 과음 후 숙취 해소에 탁월한 효과가 있다. 술안주로 즐겨 먹는 먹태는 묵태(墨太)라고도 부르는데 건조과정에서 기온이 올라가는 바람에 겉껍질이 검게 마른 명태를, 골태(骨太)는 눈, 비를 맞아 속살이 녹아 뼈만 앙상하게 남은 명태를, 백태(白太)는 덕장이 지나치게 추워 허옇게 말라버린 명태를, 짝태는 소금을 살짝 뿌려 약간 짠맛이 나도록 깡 말린 명태를, 무두태(無頭太)는 건조과정에서 머리가 떨어져 나간 명태를, 매가리는 길이 25㎝ 내외의 생명태 또는 건명태를, 코다리는 내장과 아가미를 빼고 4~5마리를 한 코에 꿰어 말린 명태를 가리킨다.

냉동 여부에 따라 동태(凍太)는 우리가 흔히 먹는 얼린 명태, 생태(生太)는 얼리거나 말리지 않은 잡은 그대로의 명태, 선태(鮮太)는 갓 잡은 싱싱한 명태를 이른다. 잡는 방법에 따라 망태(網太)는 그물로 잡은 명태, 조태(釣太)는 주낙으로 잡은 명태, 낚시태는 낚시로 잡은 명태다. 이 외에 관태(貫太)는 한 두릅(북어 20마리)을 싸리대로 꿰어 한 쾌를 만든 북어, 명태채는 명태 살을 채처럼 떼어 낸 것이다.

옛날부터 명태를 많이 잡았던 강원도 어느 항구도시는 매년 ′명태 축제′를 열고 있다. 남의 나라 바다에서 잡아 온 명태로 찬란했던 과거의 영광을 재현하는 모습에 마음 한구석이 불편할 따름이다.

짝짝 찢어져 가난한 시인의 술안주가 되고 한 편의 시가 된 명태

죽은 자로부터도 사랑을 받아 제사상에 빠지지 않고 늘 올라가던 명태

새 차 트렁크를 열 때마다 입을 쩍 벌린 채 눈을 부릅뜨고 쳐다보던 명태

집 나간 우리 명태는 언제 돌아오려나.

[여계봉 선임기자]

수필가

공학박사

이메일 : yeogb@naver.com