사람들은 죽음에 관해 이야기하는 것을 그리 달가워하지 않는다. 그러나 있던 것은 없어지고 태어난 것은 결국 때가 되면 죽기 마련이다. 삼라만상의 법칙이라고 할 수 있는 “생성소멸의 법칙”은 그 어떤 것도 예외를 허락하지 않는다. 다시 말해 그 누구도 세월의 흐름을 막을 수 없고, 노화의 과정과 죽음은 한마디로 인간의 운명이자, 숙명이다. 이런 까닭에 잠시 잠깐만이라도 죽음에 대해 진지하게 곱씹어 본다면 불확실한 미래의 삶에 대한 태도나 질 또한 달라지지 않을까.

하루하루 이어지고 있는 인간의 삶은 늘 죽음과 맞닿아 있다. 따라서 죽음이란 것이 결코 새삼스러울 것도, 유별날 것도 없다. 그런데 유감스럽게도 사람은 죽음을 직접 경험할 수 없다. 직접 죽음을 경험한 순간 이미 이 세상 사람이 아니기 때문이다. 단지 사람은 가족, 지인, 친구, 반려동물 등의 죽음을 통해 간접적으로 죽음을 경험하며 살아갈 뿐이다. 이 경험들을 바탕으로 미래 자신의 죽음을 생각해 보고 현재의 삶을 되돌아보는 기회를 갖는다.

그리스와 로마인들은 떳떳하고 자랑스러운 죽음을 맞이할 수 있는 삶이 가장 이상적이라고 믿어 왔다. 성서에도 “너는 흙에서 왔으니 흙으로 돌아가리라.”라는 구절이 있다. 흙에서 왔다는 것은 ‘삶’을, 그리고 흙으로 돌아간다는 것은 곧 ‘죽음’을 의미한다. 이는 흙 안에 삶과 죽음이 함께 공존한다는 뜻이기도 하다.

그런데 현대인들은 알게 모르게 죽음과 삶의 경계 속에서 물질적 욕망과 성공에 집착하며 살아가고 있다. 그러나 삶과 죽음이 모두 자연의 작은 일부이자 한 조각임을 이해한다면, 우리는 더는 외적인 것들에 얽매이지 않고, 내면의 평화와 자유를 찾을 수 있다. 그리고 그 안에서 자신의 참모습도 발견하게 된다.

유감스럽게도 인간은 자신의 출생과 죽음을 선택할 수 없는 까닭에 하루하루의 삶은 너나 할 것 없이 매 순간순간 선택으로 이루어진다. 매일 아침 눈을 뜨면 우리는 무엇을 할지, 어떻게 살지를 끊임없이 생각하고 선택한다. 이는 단순한 이상이 아니라, 우리의 삶을 더 의미 있게 만드는 중요한 과정인 까닭이다. 그러나 그 선택들이 단지 한순간의 욕망이나 어떤 집착에서 비롯된다면, 우리는 진정한 행복이나 평화를 찾을 수도, 누릴 수도 없다.

하이데거는 삶과 죽음에 대해 다음과 같이 말하고 있다. “ 편견을 가진 사람들에게는 삶은 단지 삶이고, 죽음은 죽음일 뿐이다. 그러나 삶의 존재 방식은 죽음이다. 왜냐하면, 삶을 구성하는 모든 것은 죽음을 시작하고 또한 죽음을 행하기 때문이다. 따라서 죽음은 동시에 삶이다. 그런데 오로지 인간만이 죽는다. 다른 생물들은 분해될 뿐이다. 그들은 멸망으로 인해 그 의미를 캐지 않는다.”

따라서 의미 있는 멋진 인생을 살기 위해서는 먼저 죽음을 올바르게 인식하고 죽음을 긍정할 수 있어야 한다. 죽음을 긍정하며 살아갈 때 삶의 자세는 보다 진지해지고 숙연해지며, 집착하는 것들에서 벗어나 자유로운 삶, 인간다운 삶을 살 수 있다.

소크라테스는 제자 크라톤과의 대화에서 “사는 것이 문제가 아니라, 잘 사는 것이 문제다.”라고 말한 바 있다. 이는 하루하루를 그저 그렇게 사는 것이 아니라, “잘 사는 것”이 중요하다는 뜻이다. 여기서 ‘잘’은 ‘아름답게 사는 것, 귀하게 사는 것, 정의롭고 진실하게 사는 것’을 의미한다. 따라서 사람은 자신도 모르게 시시각각 다가오는 죽음 앞에 억울해할 일도 없고, 슬퍼할 일은 더더욱 없다. 그저 욕심을 내려놓고 하루하루 창조적인 삶을 열심히 즐겁게 살다, 아름답게 죽음을 맞으면 될 일이다.

죽음은 끝이 아니라 또 다른 시작으로 영원한 시간 속에 우리 모두 보이지 않는 끈으로 연결되어 있는 까닭이다.

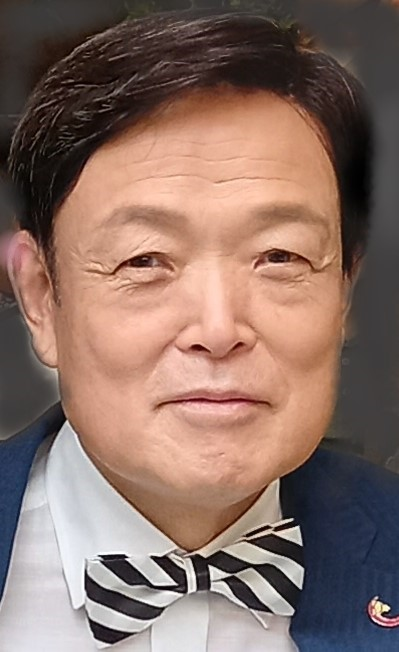

[이윤배]

(현)조선대 컴퓨터공학과 명예교수

조선대학교 정보과학대학 학장

국무총리 청소년위원회 자문위원

호주 태즈메이니아대학교 초청 교수

한국정보처리학회 부회장

이메일 : ybl7736@naver.com