вАЬмЖРм£ЉлВШ л≥іл©імДЬ мЙђмДЄмЪФ. л≥ікµђ мЛґмІА мХКмКµлЛИлЛ§.вАЭ

мЦілКР мЭЄнД∞лДЈ мЛ†лђЄмЭШ, лМАнЖµл†є мД†к±∞ нИђнСЬмЩА кіА놮лРЬ кЄ∞мВђмЧР лЛђл¶∞ мІ§лІЙнХЬ лМУкЄАмЭілЛ§. мЭі лђЄмЮ•лУ§мЭД л≥іл©імДЬ вАШвИЉкµђвАЩ вАШвИЉкµђвАЩ вАШпљЮкµђвАЩ, лЛ≠мЭілВШ лВілКФ мЖМл¶ђл•Љ мЭЄк∞ДлУ§мЭі мЦім∞М кЈЄл¶ђлПД мХ†мЪ©нХШлКФмІА м∞Є мЭінХінХ† мИШ мЧЖлКФ мЭЉмЭілЛ§ мЛґмЦі нЭРнЭР мЛ§мЖМк∞А лВШмШ®лЛ§. кЈЄлЯђл©імДЬ кЈЄ нХЬлСР лІИлФФк∞А мЪ∞л¶ђлІРмЭШ мШ§мЧЉ нШДмГБмЧР лМАнХі лЛ§мЛЬкЄИ к≥∞к≥∞мЭі мГЭк∞БмЧР лє†м†ЄлУ§к≤М лІМлУ†лЛ§.

кµ≠мЦі лђЄл≤ХмЧРлКФ л™®мЭМм°∞нЩФ кЈЬм†ХмЭі мЮИлЛ§. мЪ∞л¶ђлІР мВђм†ДмЧР лФ∞л•іл©і, л™®мЭМм°∞нЩФлЮА вАЬлСР мЭМм†И мЭімГБмЭШ лЛ®мЦімЧРмДЬ лТ§ мЭМм†ИмЭШ л™®мЭМмЭі мХЮ мЭМм†И л™®мЭМмЭШ мШБнЦ•мЭД л∞ЫмХД кЈЄмЩА к∞Щк±∞лВШ к∞АкєМмЪі мЖМл¶ђл°Ь лРШлКФ мЦЄмЦі нШДмГБвАЭмЭілЭЉк≥† нТАмЭік∞А лРШмЦі мЮИлЛ§. мЭіл•ЉнЕМл©і мЮРмЭМмЭА мЮРмЭМлБЉл¶ђ, л™®мЭМмЭА л™®мЭМлБЉл¶ђ мДЬл°Ь к∞ХнХЬ к≤∞мЖН놕мЭД к∞Цк≥† мєЬнЩФнХШ놧лКФ к≤љнЦ•мЭД л≥імЭЄлЛ§лКФ мЭіл°†мЭілЛ§.

мЭі лђЄл≤Х кЈЬм†ХмЭА мІАкЄИ мЛЬлМАм∞©мШ§м†БмЭЄ мЭіл°†мЬЉл°Ь м†ДлЭљнХі к∞АлКФ м§СмЭілЛ§. л™®мЭМм°∞нЩФ нШДмГБмЭі мХДлЛИлЭЉ вАШл™®мЭМлґАм°∞нЩФ нШДмГБвАЩмЭілЭЉк≥† нХімХЉ мШ§нЮИ놧 лІЮмЭД мД±мЛґмЭА мГБнЩ©мЭі к∞ИмИШл°Э мЛђнЩФнХШк≥† мЮИлЛ§.

мЪ∞л¶ђлІРмЭШ л™®мЭМм°∞нЩФ нММкіі нШДмГБмЭА мЪФм¶ИмЭМ к±∞мЭШ мЭЉмГБнЩФлРШмЧИлЛ§. мЬДмЭШ мВђл°АмЧРмДЬм≤ШлЯЉ, мЖРмЮРмЩА мЖРм£ЉмЭШ к≤љмЪ∞л•Љ лЖУк≥† л≥імХДлПД кЈЄл†ЗлЛ§. мІАлВЬлВ†мЧФ вАШмЖРмЮРвАЩлІМ нСЬм§АмЦімЭік≥† вАШмЖРм£ЉвАЩлКФ мДЬмЪЄ мІАмЧ≠мЧРмДЬ мВђмЪ©нХШлКФ мВђнИђл¶ђмШАлЛ§. кЈЄлЮђлНШ к≤ГмЭі, мВђлЮМлУ§мЭі вАШмЖРмЮРвАЩ лМАмЛ†мЧР лДИлПДлВШлПД мЮРкЊЄ вАШмЖРм£ЉвАЩ, вАШмЖРм£ЉвАЩ нХШлЛ§ л≥ілЛИ кЄЙкЄ∞мХЉ кµ≠л¶љкµ≠мЦімЫРмЧРмДЬ мЖРм£ЉлПД нСЬм§АлІРл°Ь мЭЄм†ХнХіл≤Дл¶∞ к≤ГмЭілЛ§.

мВђлЮМлУ§мЭА мЩЬ лЛємЧ∞нЮИ вАШгЕЧвАЩл•Љ мН®мХЉ нХ† мЮРл¶ђмЧР нХЬмВђмљФ вАШгЕЬвАЩл•Љ мУ∞лКФмІА кЈЄ мЭімЬ†л•Љ лВШлКФ лПДлђімІА л™®л•ік≤†лЛ§. мШИмЭШ вАЬл≥ікµђ мЛґмІА мХКмКµлЛИлЛ§.вАЭмЧРмДЬ л≥ілУѓ мЭім†ЬлКФ л™®лУ† гЕЧк∞А гЕЬ нХШлВШл°Ь нЖµмЭЉлРШмЦі к∞АлКФ лУѓнХЬ мЭЄмГБмЭД мІАмЪЄ мИШк∞А мЧЖлЛ§. мКµкіАм†БмЬЉл°Ь вАШмВЉміМвАЩмЭД вАШмВЉмґШвАЩмЭілЭЉк≥† лґАл•ЄлЛ§лУ†к∞А вАШмВђлПИвАЩмЭД вАШмВђлСФвАЩмЬЉл°Ь л∞ЬмЭМнХШлУѓ, вАШл≥ік≥† мЛґлЛ§вАЩ лМАмЛ† вАШл≥ікµђ мЛґлЛ§вАЩл•Љ мЮРкЊЄ мУ∞л©і мЭік≤ГлПД лВШм§СмЧР к∞АмДЬ к≤∞кµ≠ мШђл∞Фл•Є нСЬнШДмЬЉл°Ь мЭЄм†ХнХі л≤Дл¶ђмІАлВШ мХКмЭДкєМ мЛђнЮИ мЪ∞놧мК§лЯљлЛ§.

вАШвИЉнХШк≥†мЪФвАЩ, вАШвИЉлЭЉк≥†мЪФвАЩ нХШлКФ лІРлУ§мЭШ к≤љмЪ∞лПД кЈЄл†ЗлЛ§. мДЬмЪЄ мВђлЮМлУ§мЭА мЭі лІРмЭД нХШлВШк∞ЩмЭі кЈЄлУ§мЭШ мВђнИђл¶ђмЭЄ вАЬвИЉнХШкµђмЪФвАЭ, вАЬвИЉлЭЉкµђмЪФвАЭлЭЉк≥† л∞ЬмЭМнХЬлЛ§. мІАл∞© мВђлЮМлУ§ к∞АмЪілН∞лКФ мДЬмЪЄлІРмЧР лМАнХШмЧђ мЭАкЈЉнХЬ лґАлЯђмЫАмЭД к∞АмІД мЭілУ§мЭі м†БмІА мХКлЛ§. мХДлЛИ, лђім°∞к±ім†БмЭЄ мґФмҐЕ мЛђл¶ђк∞А кєФ놧 мЮИлКФ к≤ГмЭА мХДлЛМмІА л™®л•ік≤†лЛ§. мДЬмЪЄ мВђлЮМлУ§мЭі мЭіл†Зк≤М мУ∞лЛИ кЈЄк≤М л≠Р кЈЄл¶ђ л©ЛмК§лЯђмЫМ л≥імЭЄлЛ§к≥†, мЦµмЦСмЭА м†ДнША мДЬмЪЄлІР лґДмЬДкЄ∞к∞А мХДлЛИл©імДЬ мЦімД§нФДк≤М мДЬмЪЄ мВђлЮМ нЭЙлВіл•Љ лВілКРлЭЉ лІРлБЭлІИлЛ§ вАЬпљЮнХШкµђмЪФвАЭ, вАЬвИЉмЦім©Мкµђм†Ам©МкµђмЪФвАЭ нХілМДлЛ§.

нКєнЮИ мЭімВЉмЛ≠ лМА, кЈЄ к∞АмЪілН∞мДЬлПД м†КмЭА мЧђмЮРлУ§ к∞АмЪілН∞мДЬ мЭілЯ∞ лІРл≤Дл¶ЗмЭі лНФмЪ± мЛђнХЬ мД±мЛґлЛ§. мГБнЩ©мЭі мЭілЯђнХШк≥† л≥ілЛИ мЭі вАШвИЉк≥†мЪФвАЩ мЧ≠мЛЬ мЮ•м∞® вАШвИЉкµђмЪФвАЩл°Ь нСЬм§АлІР кЈЬм†ХмЭі л∞ФлАМмІА лІРлЭЉлКФ л≤ХмЭі мЧЖлЛ§к≥† мЦілКР лИДк∞А мЮ•лЛінХ† мИШ мЮИк≤†лКФк∞А. мЭі к∞ЩмЭА мГБнЩ©мЧРмДЬ л™®мЭМм°∞нЩФ нШДмГБмЭілЭЉлКФ л≤ХмєЩмЭі л≠£ лХМлђЄмЧР нХДмЪФнХ† к≤ГмЭЄмІА кіАк≥ДмЮРмЧРк≤М нХЬл≤И м†Хм§СнЮИ лђЉмЦіл≥ік≥† мЛґлЛ§.

кµ≠л¶љкµ≠мЦімЫРмЭілЭЉлКФ к≥≥мЭА мЦім∞М кЈЄл¶ђлПД м§ПлМАк∞А мЧЖлКФ кЄ∞кіАмЭЄмІА л™®л•ік≤†лЛ§. мВђлЮМлУ§мЭі мЮШл™їлРЬ лВ±лІРмЭілВШ лєДлђЄл≤Хм†БмЭЄ нСЬнШДмЭД мУ∞л©і кЈЄк±Є л∞Фл°ЬмЮ°мХД м§Д лŪ놕мЭА кЄ∞мЪЄмЭімІА мХКк≥†, мЛЬлМАм†БмЭЄ мґФмДЄк∞А мЦілЦ†лЛИ м†АлЦ†лЛИл•Љ лУ§л®ємЭіл©∞ лФ∞лЭЉмХЉ нХЬлЛ§лКФ мЈ®мІАл°Ь лђім±ЕмЮДнХШк≤М нСЬм§АмЦі кЈЬм†ХлґАнД∞ л∞ФкЊЄмЦіл≤Дл¶ђлКФ лН∞лІМ к≥®л™∞нХШк≥† мЮИлЛ§лКФ мЭЄмГБмЭД мІАмЪЄ мИШк∞А мЧЖлЛ§. мЮРкЊЄ мЭілЯі л∞ФмЧРмХЉ кЈЄлЯ∞ кЄ∞кіАмЭА м∞®лЭЉл¶ђ м°імЮђнХШмІА мХКлКРлЛИлІМ л™їнХШлЛ§лКФ мГЭк∞БлІИм†А лУ†лЛ§.

лІРлђіл¶ђлУ§лПД лШР кЈЄл†ЗлЛ§. мЬДмЭШ мВђл°АлУ§мЧРмДЬм≤ШлЯЉ лЛємЧ∞нЮИ вАШгЕЧвАЩл•Љ мН®мХЉ нХ† мЮРл¶ђмЧР лВ®мЭі вАШгЕЬвАЩл•Љ мУ∞л©і кЈЄк≤ГмЭі л∞Фл•імІА л™їнХЬ нСЬнШДмЮДмЭД кє®лЛЂк≥† мЮРкЄ∞лКФ мУ∞мІА лІРмХДмХЉ нХ† к≤ГмЭік±∞лКШ, кЈЄк≤М лђімК® мЮИмЦі л≥імЭілКФ нСЬнШДмЭілЭЉк≥† м§ПлМА мЧЖмЭі лФ∞лЭЉ нХШлКФмІА мХДлђіл¶ђ мГЭк∞БнХілПД м∞Є мЭінХі лґИк∞АнХЬ мЭЉмЭілЛ§.

нШємЧђ мЮРмЛ†мЭі лВ®к≥Љ мГЭк∞БмЭілВШ м≤ШмІАк∞А к∞ЩлЛ§лКФ лЬїмЭД нСЬнХ† лХМм°∞м∞® вАШлВШлПДвАЩк∞А мХДлЛМ вАШлВШлСРвАЩлЭЉк≥† л∞ЬмЭМнХШлКФ к≤ГмЧРмДЬ лВШл¶ДлМАл°Ь кЈЄ лЛµмЭД мЬ†мґФнХі л≥Љ мИШлКФ мЮИм܊놧лВШ. нХШмЧђк∞Д, мЭілЯђлЛ§к∞АлКФ л®Љ нЫЧлВ† к≤∞кµ≠ вАШгЕЧвАЩк∞А лУ§мЦік∞А мЮИлКФ л™®лУ† лВ±лІРмЧР гЕЧ л™®мЭМмЭА мВђлЭЉмІАк≥† гЕЬ л™®мЭМлІМ лВ®к≤М лРШл¶ђлЭЉлКФ мД±кЄЙнХЬ мШИк∞РлІИм†А лУ†лЛ§.

мЪ∞л¶ђлІРмЭШ мШ§мЧЉ нШДмГБмЭі мЛЬк∞ДмЭі нЭРл•ЉмИШл°Э лПДл•Љ лНФнХі к∞Ак≥† мЮИлКФ к≤Г к∞ЩмХДмДЬ мШ§мІАлЮЦ лДУк≤М нХЬлІИлФФ нХі л≥ілКФ мЖМл¶ђлЛ§.

[к≥љнЭ•л†ђ]

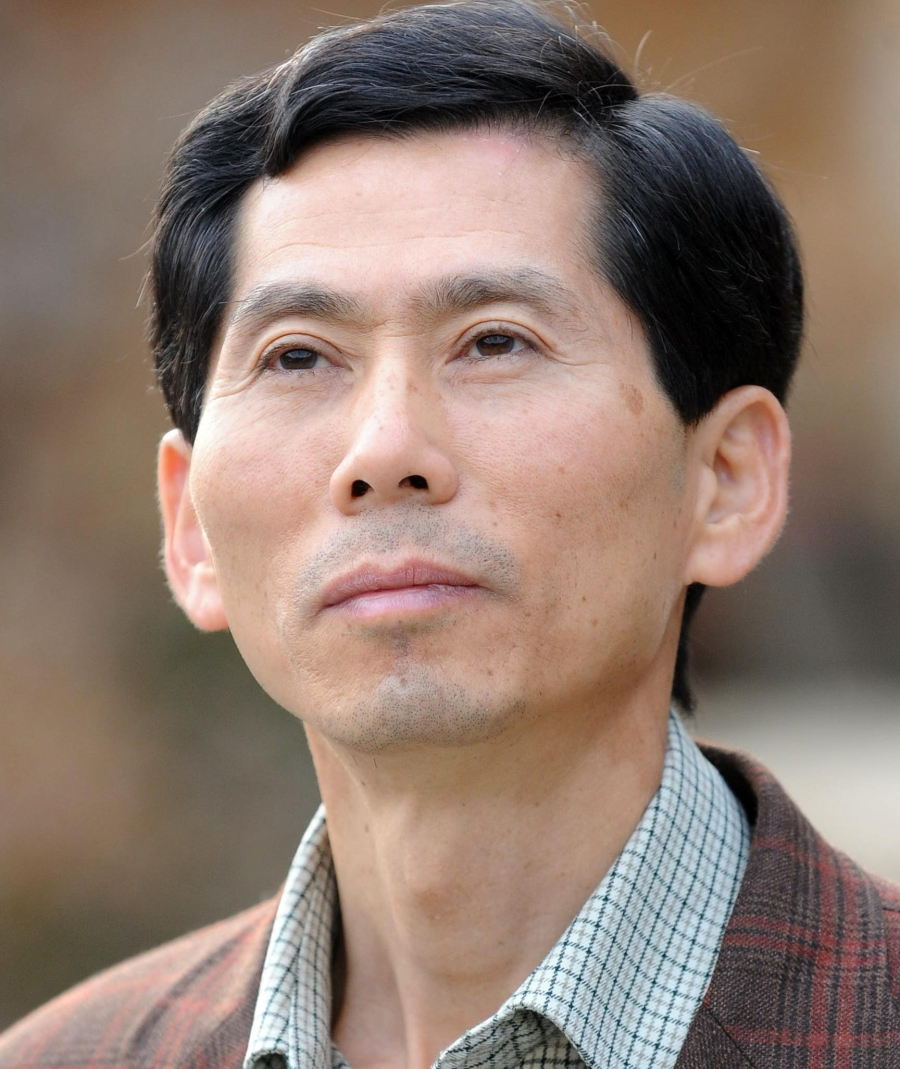

1991лЕД гАКмИШнХДлђЄнХЩгАЛ, 1999лЕДгАКлМАкµђлђЄнХЩгАЛмЬЉл°Ь лУ±лЛ®

мИШнХДмІС гАОмЪ∞мЛЬмЮ•мЭШ мШ§нЫДгАПл•Љ лєДл°ѓнХШмЧђ міЭ 12кґМ нОілГД

кµРмЫРлђЄнХЩмГБ, м§СліЙ м°∞нЧМлђЄнХЩмГБ, мД±нШЄлђЄнХЩмГБ,

нЭСкµђлђЄнХЩмГБ, нХЬкµ≠лПЩмДЬлђЄнХЩ мЮСнТИмГБ лУ±мЭД мИШмГБ

нХЬкµ≠лђЄнЩФмШИмИ†мЬДмЫРнЪМ м∞љмЮСкЄ∞кЄИ л∞ЫмЭМ

м†Ь4нЪМ мљФмК§лѓЄмХИмГБ лМАмГБ мИШмГБ

мЭіл©ФмЭЉ kwak-pogok@hanmail.net